Ecco il nuovo numero di Fare Voci!!!!

Ed ecco anche il nuovo sito!!!

Si riparte con un cambiamento, che porta nuova energia a questo progetto che è di condivisione e confronto.

Il numero di agosto luglio 2025 si apre con una firma importante della poesia italiana: Vivian Lamarque.

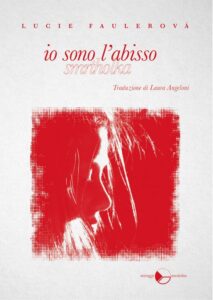

E poi c’è la scrittrice ceca Lucie Faulerovà, il cui romanzo “Io sono l’abisso” è lettura da non perdere. Ce ne parla anche Laura Angeloni, che lo ha tradotto in italiano…

La voce d’autore è sempre significativa. Monique Pistolato ci porta nelle nuove pagine di Francesco Sassetto, a titolo “MART”, Vasco Mirandola presenta il suo “C’è urgenza d’azzurro” e Valeria Cartolaro è protagonista di “Disregolazioni”, raccolta di testi davvero necessari…

Spazio anche a Manuela Sallustio e a una selezione di sue poesie, ed è davvero importante approfondire il mondo poetico di Nicola Cetrano, con “Smarrimenti e rinvenimenti”.

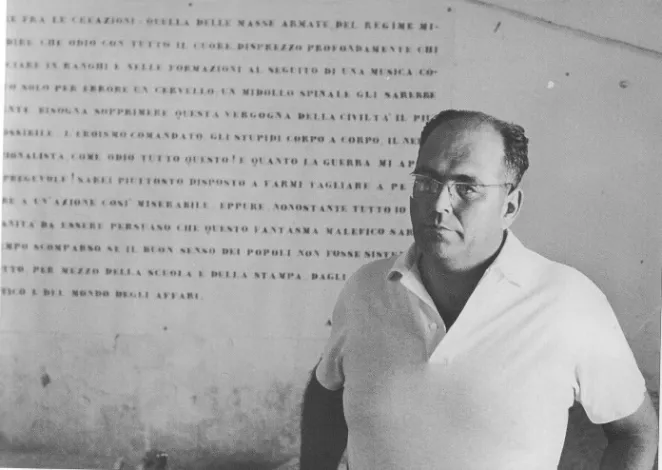

Gli inediti sono di Stefano Wulf, voce originale e indomita, e l’approfondimento è dedicato al “Poema umano” di Danilo Dolci.

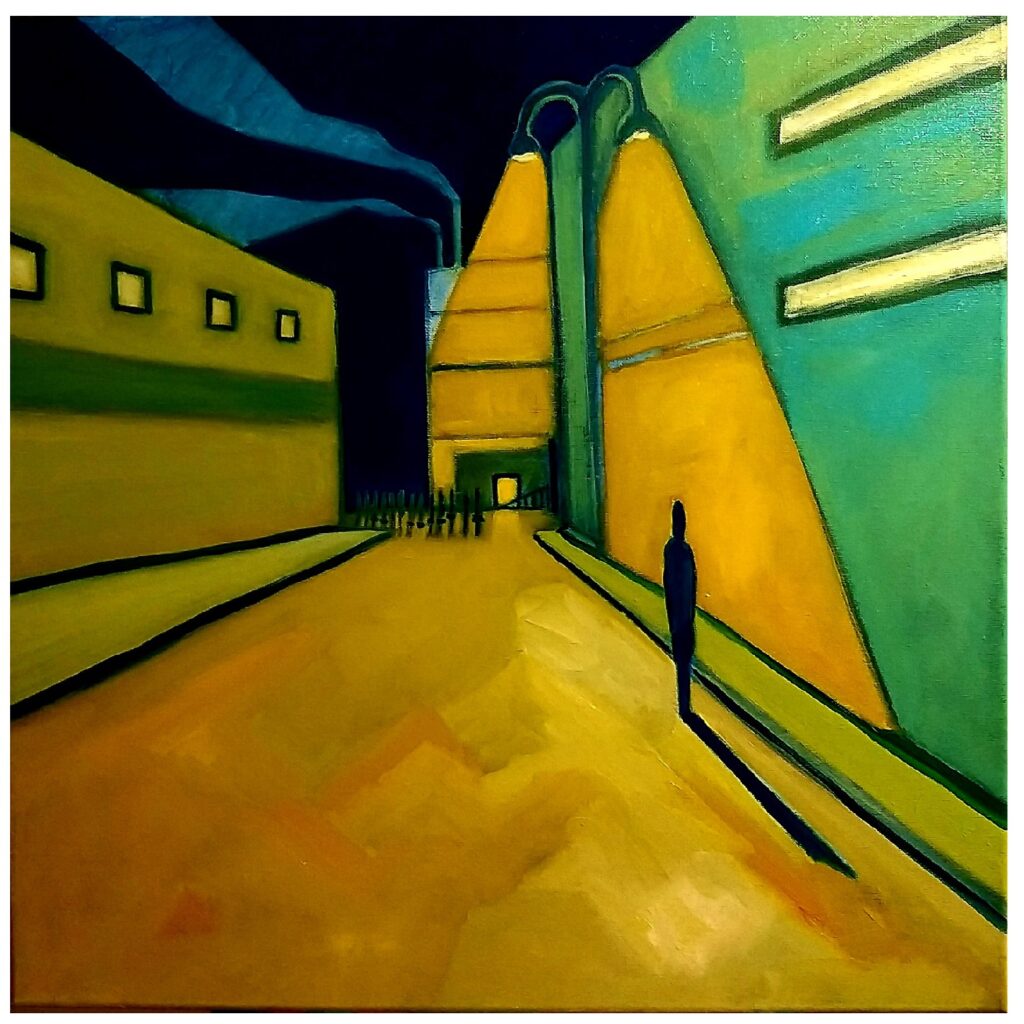

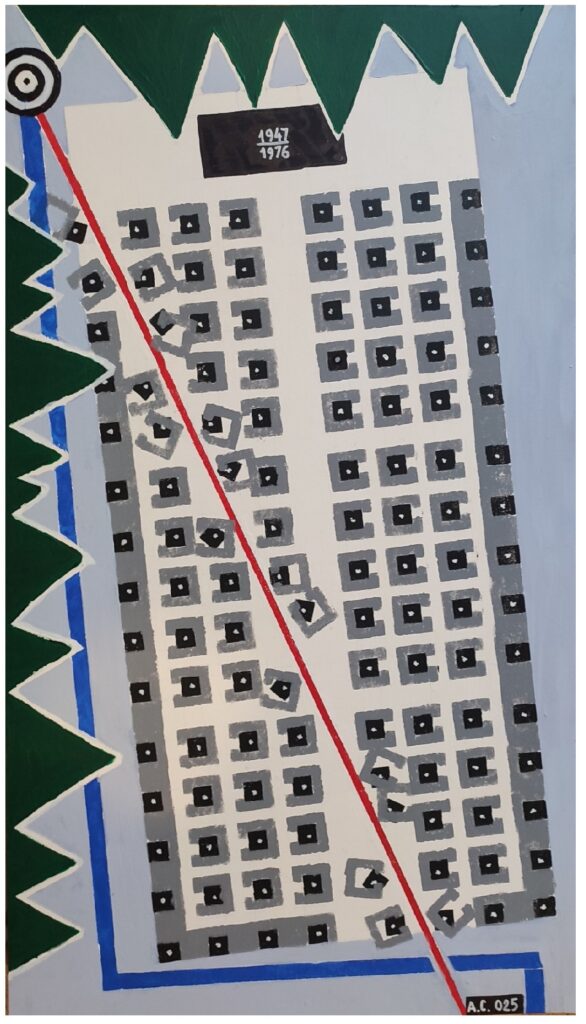

Le immagini sono quelle del progetto “Frammenti di un inconscio condiviso”, giunto alla sua quarta edizione, dal titolo “Da quel punto in poi”. Ce ne parla Livio Caruso_DDS che ne è ideatore e curatore.

Il nuovo sito di Fare Voci è anche un buon motivo per ringraziare Marco Menato, che da sempre ha sostenuto questo progetto, e Marco Rossi la cui disponibilità ed impegno sono un supporto fondamentale a questa rivista…. Grazie!!!!!

A breve verranno caricati sul nuovo sito anche tutti i numeri precedenti….

Buona lettura!!

Giovanni Fierro

(la nostra mail è farevoci@gmail.com)

Immagini———————-

Fantasmi di operai_1

Da quel punto in poi

di Giosuè Lizzio

Voce d’autore———————-

L’infanzia se ne è andata in bicicletta da un giardino

Vivian Lamarque, “E intanto la vita? Poesie per lei Dottore (1984-2025)”

di Roberto Lamantea

Qualunque libro leggiamo di Vivian Lamarque – poesie, fiabe, filastrocche… – leggiamo un libro incantato. Anche il dolore, l’assenza, nella scrittura di Vivian hanno una leggerezza che unisce incanto e disincanto, coscienza dell’illusione e tenerezza. Come nei versi di Emily Dickinson, sono viole sulla carta, il colore di un petalo è un acquarello che “timbra” la pagina: come un’orma, il segno di un passaggio. S’innamora, Vivian, quanto s’innamora: del suo analista junghiano, ma anche di chi scorre con la propria storia nel filobus o nel tram sotto casa a Milano. Ama la vita. Lei che ha conosciuto il dolore, la separazione, sa raccontare la bellezza di essere in questo mondo.

Nella tessitura di Vivian Lamarque poesia è fiaba (e fiaba è poesia). Leggere Vivian è ritrovare gli occhi del fanciullino pascoliano, lo sguardo dell’autrice milanese è quello di Alice, Pinocchio, di Mary del Giardino segreto di Frances Hodgson Burnett e mille altre bambine e bambini alla scoperta del mondo. Eppure la coscienza è adulta e così la malinconia e la sapienza del tempo e dell’inafferrabilità dei ricordi e del temps perdu.

Poesia disarmante e disarmata, eppure poesia colta, di un’autrice che ha tradotto Valéry, Baudelaire, La Fontaine (poesia e fiaba, appunto). Come non arrendersi a queste poesie-balocchi e alla trasparenza “amarina”: basta leggere come usa la parola “vecchia”, in genere evitata per una sorta di curioso pudore e che lei scolpisce anche nel titolo: “L’amore da vecchia”.

C’è ironia? Certo che c’è ironia, ma è un’ironia così dolce, non è l’acida ironia-manifesto di chi troneggia su poesia e poetica e la trasforma in una sorta di dottrina imperativa. Vivian ci aveva lasciato con “L’amore da vecchia” (Mondadori 2022), dove si prende (un po’) in giro perché ancora s’innamora e dove la vita viene cantata tra nostalgia e ironia nella coscienza del tempus fugit.

Tre versi del nuovo libro sono forse un autoritratto: “Era una signora giovane e vecchina. Dalla sua vecchierellità guardava i lontani desideri inavverati, i bambinisogni quasi tutti azzerati”: quale dolcezza struggente ha la parola “vecchierellità”?

Lamarque ripubblica, sempre nello Specchio, con il titolo “E intanto la vita? Poesie per Lei, Dottore (1984-2025)”, alcuni volumetti: “Il signore d’oro” (1986), “Poesie dando del Lei” (1989), “Il signore degli spaventati” (1992) e diversi inediti.

Sono i libretti che formano un canzoniere d’amore per il suo analista, il Dottore (B.M.): “Un’opera in versi sul transfert”, scrive Vittorio Lingiardi nella postfazione “L’amore in una stanza”. Il transfert più classico, quello per il proprio analista (junghiano, sottolinea; scartando subito Freud aveva provato con Lacan, ma l’alchimista Jung è perfetto, Vivian gli dedica anche un omaggio). Jung – è sempre Lingiardi – “si diffonde, venerato e domestico, per tutto il testo poetico”.

Il teatro? La stanza dell’analista a Milano. La logica compositiva? Sempre Lingiardi: “Charles Simić paragona le proprie poesie a un tavolo sul quale dispone “oggetti interessanti trovati durante una passeggiata: un ciottolo, un chiodo arrugginito, una radice dalla forma strana, l’angolo strappato di una fotografia eccetera”.

È una storia lunga: “Tutto era iniziato – è Vivian a raccontarlo nella nota che chiude il libro dal titolo in puro stile Lamarque, “Quanto ha dovuto lavorare il mio Dottore” – il 14 febbraio 1984, avevo 38 anni”. Curioso, proprio il giorno di San Valentino: “Da anni sentivo forte necessità di un soccorso, alcuni amici poeti mi consigliavano un’analisi lacaniana, altri non poeti una junghiana. Nel dubbio le iniziai tutte due, antico vizio”.

Erano gli anni in cui Lacan era di moda anche in Italia, sponsor Armando Verdiglione. Ma Vivian optò presto per il metodo dell’analista svizzero. Jung è anche il primo citato, a chiusura del libro, in “Ringraziamenti e scuse”: “A Jung che mi salvò da Lacan. A Jung che compie 150 anni”. “La freccia del transfert scoccò con una velocità inaudita”, scrive Lamarque, anche perché “da decenni ero un castello in aria vivente, ma con fondamenta di cemento armato”.

Agli amici poeti, ma non solo, Vivian dedica un post scriptum: “L’analisi nuoce alla creatività? Durante l’analisi ho scritto quattro libri di poesie e decine di fiabe. Dopo l’analisi ho scritto “Madre d’inverno” e “L’amore da vecchia””. Messaggio cifrato a certi teorici della letteratura.

Tanti sogni, rêverie, castelli in aria. Scrive centinaia di foglietti, il suo Dottore lo invita, sogna, implora, trasforma nella fantasia, ma B.M. svìcola tutti gli agguati, reali o immaginari, frena persino il torrente di biglietti foglietti angoli di carta dove lei annota, instancabile, invoca, disegna. Così il Dottore diventa anche l’argine del fiume.

La scrittura incrocia verso e prosa, diario e invenzione linguistica, apologhi-fiaba: “Una signora voleva tanto dargli dei baci, non dico troppi, anche solo 7-8 (mila). Invece era proibito perciò non glieli dava. Se però non fosse stato proibito glieli avrebbe dati tutti, dal primo all’ultimo. A cosa servono i baci se non si danno?”.

In tutta la scrittura di Vivian il tempo è una trasparenza, non un ricordo che frantuma il qui e ora, non una madeleine: è una coscienza leggera, ha un sapore amarognolo più che amaro, come certe mandorle, i semi delle albicocche.

Vivian è struggente in punta di pennino: “[…] l’infanzia se ne è andata in bicicletta/ da un giardino”. O come nella metafora di questi quattro versi immensi: “Presto corra presto/ venga a guardare/ una foglia, viva / che cade”.

Dal libro:

Il signore della luna

Non voleva stancarlo voleva riposarlo come una luna.

Come una luna azzurrognola?

Sì, che brilla sui sentieri delle colline e delle montagne.

E le città?

Va bene anche un po’ sulle città.

*

Il signore e la pioggia

Piovendo, nelle sue sicure braccia l’abbracciava.

E la pioggia?

La pioggia fuori piano pioggerellava.

E dopo?

Dopo non si sa, erano al prima.

*

Il signore del mese di settembre

In un dolce sereno mattino un signore che camminava pensava.

A cosa pensava precisamente quel signore?

Pensava al mese di settembre così volenteroso di piacere quell’anno, lo guardava.

Guardava il mese?

Sì, guardava il mese sereno e nuvoloso e camminando gli parlava.

*

Il signore rapito

Dentro la nuova tiepida aria lo rapì lontano lontano lontano fin dall’altra fin dall’altra fin dall’altra parte della strada.

Dove c’erano gli alberi le fontane le lucertole gentili?

Sì, lì.

E il signore rapito cosa disse?

Disse cose sottovoce, le lucertole non si spaventarono e rimasero al sole ferme beate così.

*

I bambini persi

Nelle notti nei boschi

i bambini persi chiamavano

per essere trovati.

Non c’erano le stelle?

Le stelle erano gli occhi dei lupi.

Non c’era la luna?

La luna era le fauci dei lupi,

I bambini persi erano spaventati?

Sì, chiamavano tanto.

Svegliavano gli animali addormentati.

*

Presto corra presto

venga a guardare

una foglia, viva,

che cade.

*

In bicicletta

come bambini in bicicletta

come bambini su quella del padre

della madre giovani giganti

seduti dietro o davanti a dire

oh guarda chi c’è saluta

con la manina non mettere

i piedi nelle ruote, in bicicletta

con una mano con nessuna mano e a chi tieni

chi tieni a Bartali a Coppi? in bicicletta

come il dottor B.M. sulla sua Holland

a correre da noi rimasti senz’aria

come ruote bucate, in bicicletta

come la mia con i fiori nel cestino

l’infanzia se n’è andata in bicicletta

da un giardino.

*

Del resto succede così

Del resto succede così

anche a tutti gli alberi del mondo

a loro che sentivano ogni minimo volo

che vedevano di ogni mattino la luce

e di ogni imbrunire le ombre

che pativano a noi non visibili dolori.

E del resto succede così anche ai fiori

uno a uno i petali lasciano i loro steli

ci vogliono tutti più leggeri possibile –

i Cieli.

Intervista a Vivian Lamarque:

“E intanto la vita?” ristampa le poesie scritte quand’eri in analisi. A fine libro confidi che quand’eri in analisi scrivevi molto di più. C’è un legane tra poesia e psicanalisi?

Il mio nuovo libro “E intanto la vita?” ha anche un sottotitolo, “Poesie per Lei, Dottore” e porta una data (1984-2025) perché non raccoglie solo i tre titoli del passato, ma anche poesie successive, sino a oggi. Contiene anche altro: una postfazione di Vittorio Lingiardi, psicoanalista junghiano come il mio Dott. B.M.; alcune foto (una di Jung in bicicletta, in Italia, nel 1910); e la mia prosa “Quanto ha dovuto lavorare il mio Dottore” dove, a posteriori, racconto la mia lunga difficile ma assai proficua esperienza d’analisi.

A Freud, Jung, Lacan nel Novecento si sono ispirate anche correnti della teoria della letteratura e della critica letteraria: penso ad esempio alla Teoria freudiana della letteratura di Francesco Orlando. Quelle teorie hanno avuto qualche influsso sul tuo lavoro di scrittura?

No, ma ho comunque molto letto durante l’analisi, soprattutto i bei volumi giallini dell’Astrolabio, specie la collana “Psiche e coscienza”. E in quegli anni consultavo spesso con trepidazione I King.

Che effetto ti fa rileggere i tuoi testi scritti in passato?

In queste poesie dedicate al Dottore, troppi diminutivi! Specie nel “Signore d’Oro”. Regressione del linguaggio, ne toglierei un po’.

Non toccherei invece quasi nulla in “Poesie dando del Lei”. La sezione inedita, “Quella volta che”, raccoglie versi scritti in questi ultimi due anni. Nessun diminutivo, mi pare. Aumentano invece i punti interrogativi, che comunque usavo molto anche allora, uno è finito persino nel titolo.

Le tue poesie hanno spesso l’intonazione della fiaba e le tue fiabe sono delicate come poesie, in un’unità stilistica di fondo. Sei d’accordo?

Nella sua bella postfazione Vittorio Lingiardi scrive proprio a proposito di questo, fa riferimento al Rosarium Philosophorum di cui si servì Jung per descrivere fiabescamente il transfert.

Del resto, ho pubblicato anche una cinquantina di fiabe, ultima “Storia di mare cielo e paura” sui bambini nei barconi del Mediterraneo, cercando delicate parole per dirlo. Già da tempo pensavo di raccogliere queste poesie, mi sono decisa anche perché quest’anno ricorre il centocinquantesimo dalla nascita di Jung. Era nato il 26 luglio 1875.

Quanto cammino ho fatto in questi anni. A pag. 129 del libro, è riprodotto un disegnino-autoritratto che, invitata dal mio Dottore, feci all’inizio dell’analisi. Non mi riconosco: il corpo non c’era, e la testa pareva un castello in aria. Con una bianca gomma avevo cancellato l’inutile linea di confine tra immaginario e realtà.

“La realtà non c’era era abdicata/ splendidissima regnava la vita Immaginata”.

L’autrice:

Vivian Lamarque è nata nel 1946 a Tèsero (Trento). Ha insegnato italiano agli stranieri e letteratura in istituti privati.

I suoi libri: “Teresino” (Premio Viareggio Opera Prima), “Il signore d’oro”, “Poesie dando del lei”, “Il signore degli spaventati”, “Una quieta polvere”, “Poesie 1972-2002”, “Poesie per un gatto”, “La Gentilèssa”, “Madre d’inverno” (Premio Carducci e Premio Bagutta) e “L’amore da vecchia” (Premio Saba, Premio Viareggio, Premio Strega Poesia 2023).

Nel 2023 ha curato con Nicola Crocetti “Bei cipressetti, cipressetti miei” (antologia di versi dall’800 a oggi per le scuole). È anche autrice di una quarantina di fiabe (Premio Andersen e Premio Rodari) e di fiabe musicali tratte da opere di Mozart, Schumann, Čajkovskij, Prokof’ev, Stravinskij.

Per l’infanzia tra i suoi ultimi titoli “Animaletti vi amo” (2023) e, sul tema dei bambini sui barconi del Mediterraneo, “Storia con mare, cielo e paura” (2024, Premio Inge Feltrinelli 2025)).

Ha tradotto tra gli altri Baudelaire, Valéry e favole di La Fontaine, Céline, Grimm e Wilde. Dal 1992 collabora al Corriere della Sera e ai suoi inserti.

(Vivian Lamarque “E intanto la vita? Poesie per lei Dottore (1984-2025)”, postfazione di Vittorio Lingiardi, pp. 152, 18 euro, Mondadori “Lo Specchio” 2025)

Immagini ———————-

Oltre…

Da quel punto in poi

di Cristina Suligoi

Tempo presente———————

Scrivimi quando arrivi

Sei poesie

di Manuela Sallustio

Non mi giudicate

Vivo nuda davanti ai vostri occhi

senza pace canto a gran voce

non di pece son fatti gli sguardi

ma faticano invischiati

in occhiali appannati,

dei miei fiori

neanche un petalo di ricordo.

Vivo sospinta dalla ricerca di verità

un telescopio fisso alle stelle

non mi accontento della favola

della buonanotte a parole

voglio un muto abbraccio

stretto intriso di gioia,

non la noia di una cantilena.

E ora scandalizzatevi:

Io faccio le orecchie alle pagine

la piegatura interrompe

un millefoglie di carta

testimone si insinua

a imprigionare un’emozione.

Io ho pensato

“meno male, non mi ha chiamato”

dal mio banco impreparato

ho celato silenziosa

un sollievo egoista.

Io tolgo i semi all’anguria

Io lavo i piedi nel lavandino

Io entro in acqua piano

che il baricentro è sensibile

agli sbalzi di temperatura e del cuore.

*

Alter ego

Certi scrigni vanno tenuti chiusi

le valve di ostriche gelose

costrette in un mistero

che le perle non piacciono a tutti.

In fondo alla via

di cancelli serrati e siepi tagliate

le vite ordinate in numeri civici

corrette in lettere di lucidato ottone

distinguono il celibe dallo sposato

l’elenco di solitudini catalogate.

Le luci sommesse di intimi soggiorni

adombrano voci in corali fallimenti.

Noi si rimane

a fare scarpetta nel piatto

col futuro dei moscerini sul parabrezza.

*

Pianta grassa

Le spine per prime

feriscono la carne

di notte non vedi

le candide palme

il sangue stillato

dal cuore sperduto

fiele dissipato

nel cammino vissuto.

Il miracolo del fiore

dalle spine un virgulto

dura solo poche ore

un magnifico singulto

sgargiante presagio

un disarmo foriero

dall’amore al disagio

temporaneo e sincero.

Una sola corolla

coraggiosa spicca

la fede non crolla

nessuna ripicca

in un desiderio fugace

vellutato e intenso

squarcio di vita rapace

fa in un secondo

l’immenso.

*

Il volo

Sei un pazzo

se pensi possibile

porre un guinzaglio ad un passero:

non esiste miracolo

a costringerlo per quattro briciole

quando ha conosciuto il cielo.

Vedi,

è una questione di sangue,

quell’insostenibile fuga che circola

tracciando tra punti

un itinerario tortuoso

con pause silenziose

di solitario volo.

Capisci,

è l’essenza dei contrasti:

di presenza e assenza

di battito d’ali altrui

non può restare senza,

perché la forza si dissipa

come luce nel pulviscolo

e non dimora mai in un respiro solo.

Senti

il beccare sull’ottone?

Chiude i vortici

a razionali prospettive,

non c’è piombo che tenga,

lui si libra

o muore.

*

Pioggia

Santa quest’acqua

che scroscia sul greto

cancella ogni macchia

sbiadisce un divieto.

Confonde le gocce

il lacrimare sul viso

bacia le labbra

bagnando un sorriso.

Chi è secco di terra

lo dice anche il mare

la pioggia l’afferra

lo fa naufragare.

*

Resistenza

Dissoda la terra

devasta le vesti

la brezza ti sbarra

ritira le reti.

Di spago, di spine

raccogli i tuoi fiori

cingi le rime

recidi gli orrori.

Gorgoglia l’ondata

del mondo usuale

la diga spaccata

l’uscita ideale.

Di idee, di sogni

risparmi correnti

ti ispiri, ti adorni

e stringi forte i denti.

L’autrice:

Manuela Sallustio è nata a Palmanova (Ud) da genitori pugliesi, è orgogliosamente legata alle radici che abbracciano l’intero stivale.

Amante della musica, letteratura ed arti visive, pur avendo seguito un percorso di studi scientifici ha coltivato la scrittura in forma di poesia come urgenza espressiva del proprio sentire.

Ha esordito con poesie inedite sulla rivista letteraria Fare Voci a novembre 2022, ha partecipato a diversi reading in Friuli e alla 15° edizione di Libri Di Versi di San Michele al Tagliamento. Ha contribuito a ideare e organizzare la rassegna PALMAINARTE, tre weekend presso la Polveriera Garzoni di Palmanova, dove spettacoli di musica e poesia hanno inaugurato le mostre di tre prestigiosi artisti locali, Vanessa Modafferi, Jacopo Rumignani e Tiziano Bravi.

Ha pubblicato con Caosfera nel 2024 la raccolta di poesie “Cicatrici dell’irrisolto” con Massimiliano Bottazzo.

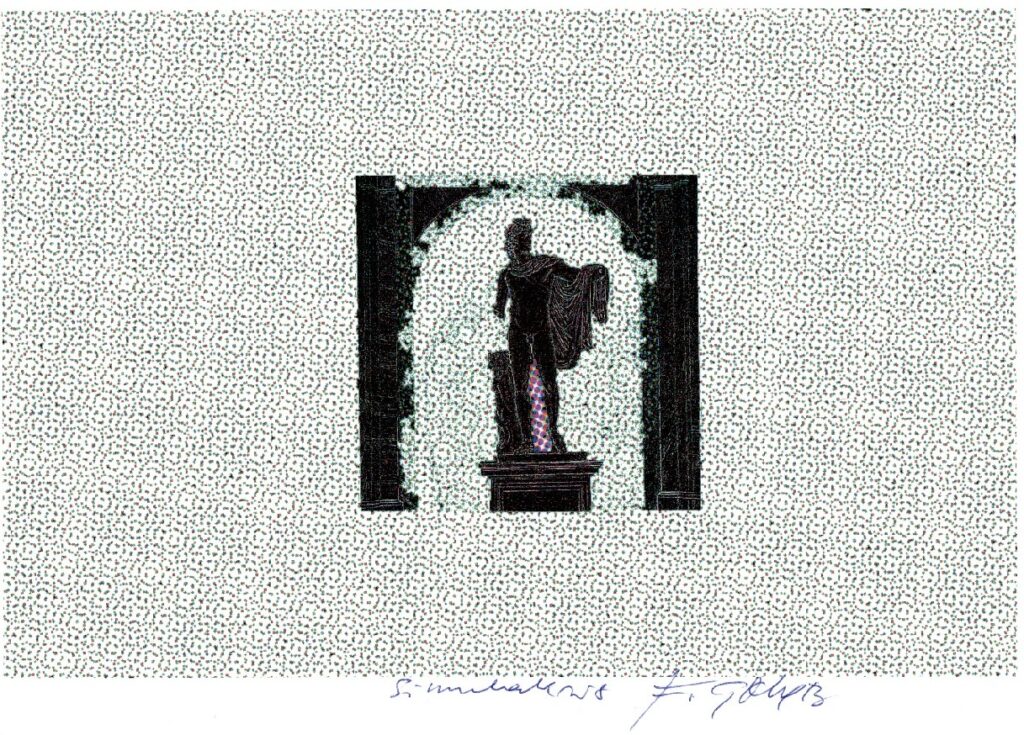

Immagini ———————-

Simulakri Simulacri

Da quel punto in poi

di Frank Golob

Voce d’autore ———————-

Non è più da nessuna parte

Lucie Faulerovà “Io sono l’abisso”

di Giovanni Fierro

Fresco vincitore del prezioso Premio Salerno Libro d’Europa 2025, e già vincitore del Premio Unione Europea per la Letteratura 2021, il romanzo “Io sono l’abisso” dell’autrice ceca Lucie Faulerovà è un libro destinato a rimanere.

Perché il suo raccontare – nell’ottima traduzione di Laura Angeloni, di cui più sotto proponiamo anche una intervista a riguardo – è l’accompagnare la giovane protagonista Marie nel vivere un presente in cui il dolore è attore protagonista.

La storia si sviluppa in un accadere che ha la dimensione di un viaggio in treno, nel quale l’adesso contiene un arco temporale che le permette di indagare la sua memoria, portare nuovamente ai suoi occhi un vissuto in cui la morte per suicidio di sua sorella Madla è l’occasione per un confronto con se stessa, con il proprio vissuto e i propri desideri, la possibilità di trovare nuova misura alla vicinanza famigliare. Proprio dove padre, madre e fratello sono i suoi continui riferimenti vulnerabili, con cui condividere la propria esistenza.

“Io sono l’abisso” vive di una scrittura diretta, avvolgente e fascinosa, capace di un ritmo personale ed unico.

“Io volevo scomparire. Scoprire dove si scompare. E poi tornare. Tornare”, sono le parole che Marie si ripete, il suo desiderio di trovare la soglia da oltrepassare, il fare un passo dentro una dimensione nella quale forse riuscire a stare meglio, trovare una pace che possa durare.

Una pace che, nel vivere di ogni giorno, riesce a trovare solo in piccoli momenti: “Ci sono mattine in cui mi sveglio e non so nulla. Dura solo un attimo, ma questo mio nulla mi piace”.

“Io sono un abisso” è un carillon la cui musica ha una sua attrazione, grazie a Lucie Faulerovà che con il suo scrivere scopre i nervi di esistenze difficili, indifese nel loro riconoscere la verità a cui appartenere, e dove il costruire la propria identità è sempre un atto di fiducia e scoperta, “Mi tasto intorno e non riesco a sentire i miei confini. Non so se sono ancora qui o se sono già scomparsa, non riesco a capire dove finisco io e gli altri iniziano”.

Perché poi tutto il narrare del libro si muove e non sta fermo, tra ricordi che portano il sorriso ed esperienze in cui il corpo è luogo di scoperta di sé ed incontro con l’altro, perché in queste pagine si parla di Morana, dea della morte, dell’inverno e dell’oscurità, che diventa però anche dea della rinascita primaverile.

“Io sono l’abisso” è un romanzo a cui abbandonarsi, felice intuizione di una autrice da seguire con attenzione.

“Chi ci sta attorno si accorgerà che siamo avvolte dalla luce e per questo verranno a cercarci”.

Dal libro:

Nessuno si fece avanti, quindi tornammo a casa. Non senza aver lanciato un’ultima occhiata alla lavagna, su cui era scritto chiaramente che l’abisso è lì, vedo l’abisso, l’abisso vede me, l’abisso è in me, io sono l’abisso.

E a furia di guardare…

Abisso. Una parola che non potrò mai più pronunciare.

A volte me le ripeto ancora, quelle cinque righe. Come una preghiera.

*

“Ti pare ci sia qualcosa di bello nel fatto che la cerchiamo dappertutto e non è da nessuna parte?” continuo.

“Mi pare che non ci sia niente di bello nel fatto che è morta, ma è così. Non è più da nessuna parte”.

*

Io il mio corpo lo recepisco come delle tavole inchiodate un po’ a caso.

Tra le tavole soffia il vento.

E sotto le tavole – un sottopalco.

*

Prima pensavo che papà fosse una sequoia. La più grande del mondo. Come Hyperion, un albero di circa centosedici metri. Ma dopo che Madla è morta, ha cominciato a sprofondare sottoterra. La sua corteccia è diventata grigia, i rami si sono incurvati e in nessun atlante sono riuscita a trovare un albero degno di dare un soprannome a mio padre.

*

Forse nella realtà non esisto. Forse nella realtà sono soltanto un’imitazione. Forse riesco solo ad assorbire le percezioni, le abitudini, i pensieri altrui, aderisco, mi plasmo, mi adeguo, mi addomestico.

Intervista a Lucie Faulerovà:

Come si è costruito il libro? In che modo ha preso forma?

Fin dall’inizio desideravo che il libro fosse una specie di caleidoscopio, ma non avevo ben chiaro come fare e ciò mi frenava anche nella scrittura, perché mi stavo un po’ perdendo nell’idea di come strutturarlo. Alla fine sono riuscita a liberarmi dalla necessità di una progettazione e ho semplicemente scritto i passaggi che visualizzavo dentro di me e che volevo fermare, senza più preoccuparmi di come li avrei inseriti.

Quando ormai questi frammenti scritti erano ormai decine e decine (circa metà del libro), ho stampato tutto, ho ritagliato i singoli pezzi e li ho collegati tra loro, sul pavimento, come se fosse un puzzle. Ho cercato di stabilire una sequenza, considerando il contesto, il ritmo e la distribuzione di indizi e rivelazioni.

Solo a quel punto ho scritto i pezzi mancanti del puzzle…

Già in apertura del libro, è esplicito il fatto che la narrazione di questa storia abbia a che fare con la mitologia slava. Perché si parla subito di Morana, dea della morte, dell’inverno e dell’oscurità. Che diventa però anche dea della rinascita primaverile. Ecco, penso che questa tradizione in qualche modo porti una presenza importante su tutto il racconto. E non è solo una provenienza a cui ritornare, il mito, ma anche un legame con le proprie radici di popolo, la propria identità, come fosse un qualcosa di necessario. È così?

Non credo di aver riflettuto sull’identità della nazione e del popolo. Più che altro mi colpiva proprio quella tradizione specifica, quindi ho riflettuto su quel curioso rituale e ho cercato di sviluppare il mio ragionamento.

Ho esplorato il tema del senso della vita e della morte (se così vogliamo chiamarlo, anche se è un po’ ampio e vago) da molte prospettive possibili: filosofia, psicologia, biologia, vari casi di studio, dal punto di vista sociale, e intimo, e religioso.

Alcuni argomenti e temi li sfioro appena, ma mi sembrava interessante confrontare il modo in cui cristianesimo, dottrine New Age e mitologia pagana slava trattano questo tema.

La famiglia della protagonista è una famiglia che soffre, ma che continua a saper volere bene. È questa la sua forza? O questo è solo ciò che rimane, il suo gesto finale?

È una domanda interessante, ma credo che dovrebbero essere i lettori a rispondere. O comunque a porsela. Io quando scrivo mi faccio sicuramente più domande di quante siano le risposte.

Tutto il romanzo prende vita in un viaggio in treno. Ed è un viaggio che è un presente che accade adesso, ma contiene il passato e di sicuro anche le possibilità del futuro. È il viaggiare il luogo adatto per confrontarsi con se stessi? Con il proprio vissuto?

Credo che per molte persone sia così. D’altronde è proprio nella natura del viaggio, il viaggio induce al confronto e alla riflessione. Di sicuro non ho inventato nulla di originale: il tema del viaggio, che è anche un viaggio verso sé stessi, è un archetipo che si manifesta nella letteratura sin dai tempi antichi.

La protagonista, ad inizio libro, esplicita il suo desiderio di scomparire. Eppure, in mezzo a tutte queste difficoltà, non lo fa mai. Cosa l’aiuta a non farlo? Da dove, da cosa, prende la forza di rinunciarvi?

Purtroppo a questo tipo di domande non posso rispondere. Non voglio dare ai lettori una chiave di interpretazione del libro. Preferisco che ognuno si faccia una sua idea personale, che l’esperienza di ognuno sia soggettiva.

Inoltre ho l’impressione che, rispondendo in modo conciso a qualcosa di complesso, finirei per banalizzare e semplificare eccessivamente tutto il significato.

Eppure, in mezzo al dolore che tutta la famiglia vive e condivide, viene data una possibilità alla pura tenerezza umana di emergere, di vivere gli aspetti che la vita ci pone, quando la vita stessa non è violenta e non è una condanna. È un modo per alleggerire la narrazione del romanzo? È l’essenza vitale a cui aggrapparsi quando tutto diventa insopportabile? O cos’altro ancora?

Se si è trattato di un tentativo di alleggerire la narrazione, è stato un tentativo inconscio. Inserire un po’ di leggerezza, speranza e umorismo in una storia tanto pesante mi è venuto in modo molto naturale, automatico. Probabilmente perché tutto ciò che è difficile e tragico porta in sé anche qualcosa di delicato e bello. Penso che la vita sia una tavolozza di colori con infinite sfumature, non è mai solo nera, grigia o rosa.

Cosa nella protagonista Marie cresce nel tempo, e le permette di sopravvivere al tempo e ai dolori, e cosa definitivamente perde, nel vuoto che la sua sofferenza scava?

A questo potrebbe rispondere lei stesso, mi interesserebbe molto il punto di vista di un lettore… Io anche stavolta dovrò tacere.

Tutto si fa corpo, ogni cosa – ricordo, esperienza, accadimento, nome cognome, fatto… – trova la carne del proprio esistere. È per dare così più significato alla presenza di tutte queste realtà? Che poi attraverso il corpo, anzi i corpi, nella vicinanza tra Marie e il signor Rochester, c’è quasi un senso di liberazione, la sensualità che diventa lei sì una nuova primavera, uno sbocciare finalmente dei propri sensi…

In un certo senso forse ha risposto lei stesso.

Che lavoro è stato fatto sulla scrittura in sé, nello scegliere in che modo narrare “Io sono l’abisso / Smrtholka”? Quali le scelte possibili e quali le decisioni prese?

Penso di averlo già descritto un po’ nella prima domanda. Mi viene in mente di aggiungere che scrivere un lavoro in prosa scaturisce, nel mio caso, sempre da un grande processo di ricerca, soprattutto se si tratta di un testo lungo e non solo di un racconto. Per me è sempre molto importante che la forma sia funzionale alla storia, non un mero esercizio di stile, e deve anche divertirmi.

È sempre un processo molto spontaneo e istintivo, durante il quale non riesco a osservarmi dall’esterno né a cogliere consapevolmente tutti i moti della mia mente, le ispirazioni e le sincronicità che assorbo come una spugna e che poi si riflettono nella scrittura stessa. Quindi non saprei descrivere esattamente come sono arrivata a questo stile.

Forse mi è sembrata una buona idea ambientare tutto il racconto nel tempo di un viaggio in treno e usare la voce autentica di una giovane donna che cerca qualcosa, che ha bisogno di trovare. Il resto in un certo senso è venuto da sé…

Intervista a Laura Angeloni:

Traduttrice di “Io sono l’abisso”

Cosa ha significato per lei tradurre “Io sono l’abisso”?

È stato un viaggio meraviglioso, compiuto in compagnia della protagonista del libro. È un libro poetico, pieno di musica, una storia forte, toccante, di dolore e speranza. È una storia che ti entra dentro e ti avvolge. Tradurlo è stata per me una grande sfida, ma anche un grande privilegio.

Quali le difficoltà e le criticità che ha dovuto incontrare e risolvere?

Di sicuro la sfida più grande è stata quella di trovare la voce giusta, che è così caratteristica e originale, riprodurre il ritmo e la sonorità del libro, la sua musica. Quando si traduce un libro con uno stile così marcato, bisogna lasciarlo penetrare dentro, e poi ritirarlo fuori, arricchito delle proprie emozioni.

Il libro si sviluppa in un presente continuo (l’adesso di un viaggio in treno) nel quale il passato è ora. In che modo ha affrontato questa situazione?

Io ho semplicemente seguito la voce della scrittrice, ha fatto tutto lei, ho solo percorso il sentiero da lei tracciato

Il tema è delicato, il suicidio; quale quindi l’approccio che ha usato per avvicinarsi alla storia narrata? C’era qualcosa che in particolare temeva nell’impegnarsi nella traduzione di questo argomento? Come lo ha affrontato?

No, l’argomento non è stato per me di grande difficoltà. Quando si traduce letteratura, e si cerca letteratura di livello, si è abituati ad addentrarsi nelle pieghe dell’anima. E di sicuro mi ha aiutato il fatto che in fondo il modo in cui l’argomento è trattato è propositivo, si tratta di una storia di rinascita.

Come si è poi sviluppato il suo lavoro, pagina per pagina, giorno per giorno?

La traduzione è passata attraverso varie fasi, la prima traduzione grezza, al massimo rispettosa dell’originale, e poi versione dopo versione ho affinato il ritmo, le sonorità, la melodia, finché non l’ho sentito suonare anche nella mia lingua.

A che autore/autrice affiancherebbe per somiglianza lo scrivere di Lucie Faulerová? E per quale motivo?

Come dicevo prima, ha uno stile molto caratteristico, una voce molto particolare e originale, non credo che potrebbe essere accostato a un altro romanzo.

Cosa le è rimasto, come sensazione, a traduzione del libro finita?

Mi è rimasto dentro il ritmo, la musica, e una protagonista vera e ben delineata, che lotta contro la vita e contro i propri fantasmi e non si arrende. È un libro che non dimenticherò facilmente.

L’autrice:

Lucie Faulerová è nata nel 1989 ed è una della più brillanti giovani autrici ceche. Dopo gli studi di boemistica ha cominciato a lavorare come redattrice editoriale. Il suo romanzo di debutto “Lapači prachu” (“Gli acchiappapolvere” 2017) è stato nominato ai premi Magnesia Litera e Jiří Orten.

“Smrtholka” del 2020 (“Io sono l’abisso”), il cui titolo letteralmente significa Ragazzamorte, e indica la dea della morte Morana, è stato nominato per il premio Magnesia Litera nel 2021 e nello stesso anno ha vinto il prestigioso Premio dell’Unione Europea.

“Io sono l’abisso” è la sua prima opera tradotta in italiano ed è stato tradotto anche in spagnolo, macedone, bulgaro, serbo, ungherese, polacco, croato, lettone, egiziano e sloveno.

(Lucie Faulerovà “Io sono l’abisso” pp. 188, 20 euro, Miraggi edizioni 2024)

La traduttrice:

Laura Angeloni nasce a Firenze nel 1970. Sposata con tre figlie, vive attualmente a Genzano di Roma. Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università La Sapienza di Roma, lavora dal 2004 come traduttrice letteraria dal ceco.

Ha tradotto in italiano romanzi di Jáchym Topol, Petra Hůlova, Kateřina Tučková, Emil Hakl, Petr Král, Tereza Boučková, Bianca Bellová, Radka Denemárková, Bohumil Hrabal, Pavla Horáková, Marketa Pílátová per le case editrici Einaudi, Baldini Castoldi, Atmosphere, Keller, Miraggi.

Nel 2007 ha pubblicato il romanzo “Il viaggio di Anna” per la Azimut Libri, e nel 2015 il romanzo “Dare il resto e poi sorridere” per la Echos Edizioni.

Immagini ———————-

Rapid eye moviment

Da quel punto in poi

di Nicola Severino

Voce d’autore ———————–

Geografie umane del terzo millennio

Francesco Sassetto “MART”

di Monique Pistolato

Il titolo di questa raccolta di versi e immagini interroga subito il lettore: un acronimo o un nome di donna? Ecco, che l’enigma si svela subito a pagina sette: MART è la sigla del Museo di Arte Contemporanea e Moderna di Trento e Rovereto… Partendo da queste iniziali ci si addentra in un viaggio tra la materia, il tempo, lo spazio in cui l’umano è protagonista.

Le immagini di Manuele Elia Marano e i versi di Francesco Sassetto si incontrano nei territori sensibili dello sguardo e della parola. Infatti, le foto in bianco e nero incorniciano spazi e oggetti di un luogo deputato a custodire la bellezza, le poesie colgono particolari invisibili di un’umanità che sembra non entrare in relazione con ciò che la circonda “…siamo bravi a smanettare commozione/ svuotare le soffitte/ gettare/ i brandelli di sogni nell’inceneritore”.

La prima parte dell’opera pare dirci che l’emozione dell’arte non riesce più a scardinare un’attenzione che si faccia incontro. L’analgesico del selfie “…il paesaggio che più addolora”.

L’intreccio tra Sassetto e Marano coglie la relazione tra dentro e fuori, ponendo interrogativi su cosa siamo e su cosa sarà il futuro. Geografie, esteriori ed interiori, provano a dialogare usando linguaggi diversi. Questo libro, come una matriosca, contiene altre due sezioni Paesaggi e Otherside in un gioco in cui forme e versi incorniciano frammenti “l’anima si spegne lentamente/ scolora in silenzio/ come il soldato avvolto nella neve” di un quotidiano in cui lo stordimento che arriva dalla protesi digitali diventa solitudine e vuoto “…La memoria è una miriade di elettroni/ la vita sta schiacciata in un giocattolo/ ad altissima definizione./ Dice con fierezza “io ci sono stato ne ho le prove” dove e perché non ha importanza. /E più non domandare”.

L’obiettivo, via via, si allarga in un racconto che è intimo e sociale: lo sguardo si posa su Venezia e sui crinali del mondo con la forza e l’essenzialità della poesia.

“E se arrivano alla spiaggia/ e sanno ancora respirare/ dovremo sopportare/ un’altra puntata dell’invasione/ è ovvio che non si può fare/ ributtarli in mare -sottovoce -/ come si fa/ comunemente/ coi pesci cattivi da mangiare“.

Come sottolinea Alfredo Rienzi, nella postfazione, “MART è opera che testimonia in modo esemplare come l’occhio e i sensi del poeta non si fermano al lato visibile e accessibile dell’ordito”.

Dal libro:

Eri già altrove nell’immobile bagliore dei padiglioni

scricchiolii sul parquet ombre dell’indifferenza come

si trascinano le ciabatte nelle corsie d’ospedale come

si guarda il cielo quando è nuvole ferme come

quando si muore

il vuoto addenta ad ogni svolta

il tuo andare è cercare

e non trovare niente.

*

tutti fanno foto a tutto

o si fotografa o si è fotografati

tertium non datur.

La memoria è una miriade d’elettroni

la vita sta schiacciata in un giocattolo

ad altissima definizione.

Dice con fierezza “io ci sono stato, ne ho le prove”

dove e perché non ha importanza.

E più non dimandare.

*

oggi i gabbiani

divorano la notte l’immondizia abbandonata

nelle calli dai turisti dei B&B

maciullano col rostro

trascinano

ingollano tutto

ingrassano

sempre più imponenti

violenti

padroni del posto.

Al mattino un campo di battaglia

cadaveri dilaniati

lezzo di morte spira da ogni parte.

La gente passa

li scansa.

Fa paura la razza futura.

*

E se arrivano alla spiaggia

e sanno ancora respirare

dovremo sopportare

un’altra puntata dell’invasione

è ovvio che non si può fare

ributtarli in mare – sottovoce –

come si fa

comunemente

coi pesci cattivi da mangiare.

Intervista a Francesco Sassetto:

di Giovanni Fierro

Da cosa nasce l’idea di MART come titolo, e come contenitore delle poesie e delle foto del libro?

Il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto è stato il punto di partenza del libro, un algido spazio museale enorme e labirintico, un dedalo di sale, corridoi, scale che accolgono figure isolate, smarrite, configurandosi, ai miei occhi, come cifra emblematica dello spaesamento della nostra epoca. Una realtà distopica e inafferrabile, un deserto di solitudini e di silenzio.

In questo museo e mausoleo al tempo stesso domina il vuoto, l’assenza, si aggirano presenze fantasmatiche svuotate di passioni, incapaci di comunicare le loro emozioni e di osservare quanto accade intorno a loro. L’assenza di empatia per i propri simili, l’isolamento e la solitudine, assumono contorni ancora più evidenti all’interno di un museo che dovrebbe essere lo spazio deputato a raccogliere bellezza ed emozioni estetiche ma che in questo caso pone in risalto modelli e tendenze comportamentali che segnano tragicamente il nostro tempo.

Come acutamente ha scritto Alfredo Rienzi nella sua splendida Postfazione: “[Mart] diventa un non luogo, dove bellezza, artistico e umano non dialogano, non si incontrano, si dispongono – che sia tacere o silere – in uno spurio silenzio bifronte, levigato e ruvido”. Triste e dolorosa metafora del presente.

Queste tue nuove poesie non sono solo un tuo dire, ma sono anche un dialogo con le foto di Manuele Elia Marano. Da cosa proviene questo desiderio di confronto e vicinanza?

La silloge si sviluppa in tre sezioni: la prima, Mart, – che dà il titolo alla raccolta – è ambientata interamente nel museo, la seconda, Paesaggi, costituisce una sorta di allargamento dello spazio museale – con la sua tragica insensatezza – alla città, agli altri luoghi e momenti della nostra quotidianità (e non poteva mancare, sullo sfondo, Venezia), la terza, Otherside, si ricollega, con moto circolare, all’inizio. Qui le opere sono le “teche/ in serrata replicazione” dei migranti annegati, infernale esposizione meritevole, al massimo, di uno sguardo distratto e distante. Tutte e tre le sezioni sono intervallate e ritmate dalle intense fotografie in bianconero di Manuele Elia Marano che già in precedenti pubblicazioni aveva affiancato, con le sue opere, i miei testi.

Fotoamatore e amico carissimo ha condiviso con entusiasmo l’idea di costruire un dialogo poesie-immagini, idea nata quasi per caso non da una pianificazione, un “progetto a tavolino” bensì dall’incontro delle nostre sensibilità, del nostro modo di “sentire” la realtà, in totale sintonia umana ed artistica. Ne è nata così un’opera composita che si avvale di due linguaggi autonomi e diversi ma, credo, del tutto convergenti.

Leggendo “MART” ho avuto la netta sensazione di come la tua scrittura si sia asciugata, resa più concentrata, in alcuni passaggi anche più essenziale. È stata una tua volontà di scrittura, o è stato un qualcosa che si è espresso in modo naturale, spontaneo?

Sicuramente. Se nelle precedenti raccolte avevo usato un verso più disteso e narrativo, raccontando vicende e situazioni del nostro tempo, qui volevo arrivare subito al “nocciolo” della realtà descritta nei versi. Ne è scaturito, in modo spontaneo, un dettato più asciutto, stringato ed essenziale, a volte icastico e – mi auguro – efficace.

Ho scritto volutamente testi antilirici, spesso spezzati da inarcature violente, con accelerazioni improvvise e rapide chiuse. In italiano (e qui rispondo anche alla tua ultima domanda) perché se la realtà trattata è straniata e straniante tale doveva essere anche il linguaggio. Un italiano impastato di latinismi, anglicismi, voci dantesche, termini ed espressioni mutuate dal linguaggio informatico e, in particolare, del telefono cellulare, idolo e feticcio della modernità. Per costruire una lingua fredda, asettica e distaccata, in grado di restituire le atmosfere gelide e disumanizzate che caratterizzano il libro. Un linguaggio da referto clinico, senza scivolamenti emotivi o sentimentali, senza mezze misure.

Tutto “MART” dà l’idea di essere di fronte ad una condizione esistenziale, e anche sociale, di ciò che resta e rimane. Leggendo queste tue pagine, e guardando le foto contenute, mi sono sentito di stare di fronte ad un qualcosa di definito e definitivo, un punto di non ritorno, purtroppo…. È così?

Credo che la temperie storica in cui vivo sia segnata da una decadenza ed un degrado epocale – politico, civile, socio-culturale – un tempo attraversato dall’indifferenza, l’abulìa, da una sorta di anestesia emozionale. Anche la lingua italiana si è impoverita, trasformandosi sempre più in una nuova deprimente koinè che fonde un italiano basico, anglicismi, espressioni gergali e gruppali. La civitas polverizzata in una miriade di monadi distanti, egoiste e diffidenti e una “vecchia” società – in cui sono cresciuto e mi sono formato – decisamente finita. Si respira un’atmosfera da “fine impero” che risente della gravissima assenza di punti di riferimento, di Guide e Padri ormai scomparsi insieme ai valori che incarnavano, annichilito ogni sentimento autentico di appartenenza, solidarietà e civiltà.

Perché la percezione, dentro questo tuo sguardo sempre e comunque immerso nel nostro presente, è che qualcosa si sia rotto, irreparabilmente…

Il mondo e la vita odierna mi sembrano sempre più dominati da individualismi, egoismi e paure che portano all’autodifesa, a trincerarsi entro le mura di casa, erigere muri. Suona davvero come vox clamantis in deserto l’appassionato richiamo del poeta de La ginestra alla costruzione di un’umana “confederazione”, un’alleanza degli uomini per opporsi, in un patto comune, al male.

Nessuna guerra comune, invece, che veda oggi gli uomini uniti nella volontà di contrastare il dolore. Anzi, casomai una sempre più rapida erosione (o dissoluzione?) dei sentimenti di simpatia e fiducia, del desiderio di conoscenza, di incontro e confronto con i propri simili, sostituita da un miope e feroce attaccamento ai propri beni, cose e persone. Una visione certamente pessimistica, questa, e tuttavia credo sia dovere dell’arte esprimere la realtà, anche la più dura, prendere posizione.

Credo si stia giungendo ad un capolinea da cui non s’intravvedono orizzonti nuovi cui tendere. Vedo e sento purtroppo un “forte rumore di niente” – il verso di De Gregori nell’esergo d’apertura – insieme, come ho scritto, al silenzio del “soldato avvolto nella neve”.

Il dialetto veneziano è qui presente in un solo testo. Come mai? Perché penso che proprio il dialetto possa essere una forza che può spaccare l’omologazione imperante, perché è un’espressione non codificata né bonificata. Cosa ne pensi di questo?

Sai bene quanto io ami il mio veneziano e coltivi il desiderio di continuare ad utilizzare, nella vita e in poesia, questo formidabile strumento espressivo, unico e insostituibile per la sua capacità di sondare in profondità vicende e sentimenti personali e collettivi, in una varietà tonale che può spaziare dal crudo realismo alla dolcezza malinconica.

Sicuramente il dialetto si oppone ad ogni omologazione, è la lingua dell’anima e dell’appartenenza, vorrei dire quasi uno strumento di salvezza della nostra umanità in una società sempre più frammentata e povera. Tuttavia, come ho già detto, in questo libro avevo bisogno di “rime aspre e chiocce”, un linguaggio duro, scabro, analitico e “oggettivo”, lontano dalla visceralità emozionale del dialetto. Ho volutamente inserito un solo brevissimo testo in veneziano, stàr a vardàr, come segno della mia interiorità più antica e intima.

E la fulminea, simbolica vicenda di questa poesia, la repentinità del passaggio vita-morte, preda-predatore, poteva essere resa in modo più efficace e incisivo mediante il ricorso al dialetto, la mia lingua più vera.

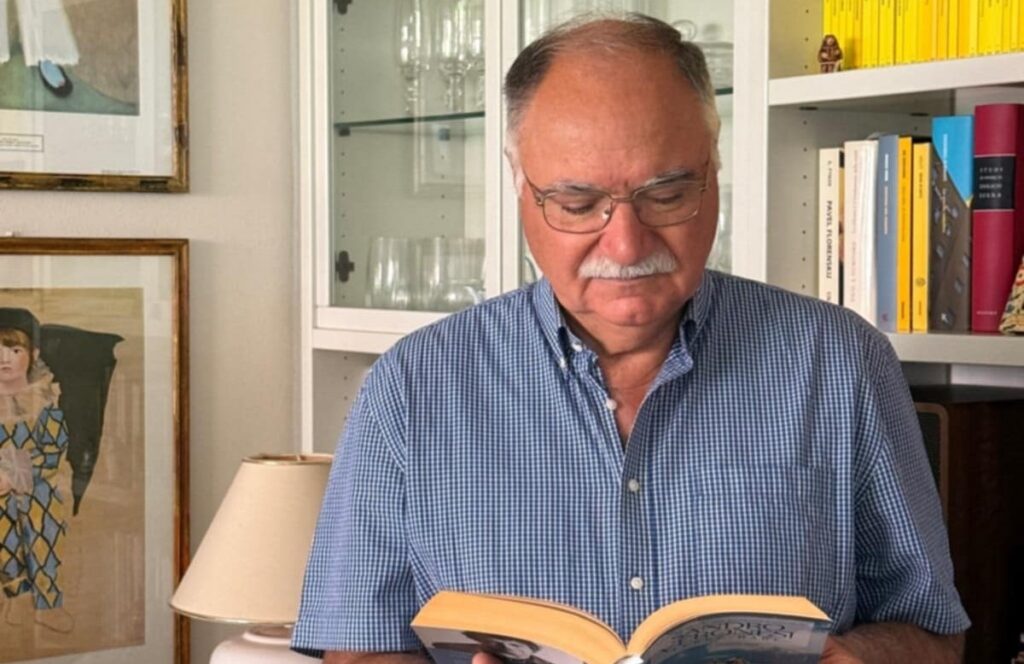

L’autore:

Francesco Sassetto risiede a Venezia dove è nato nel 1961. Ha pubblicato cinque raccolte di poesia: “Ad un casello impreciso” (2010) con prefazione di Stefano Valentini, “Background” (2012) con prefazione di Fabio Franzin, “Stranieri” (2017) con prefazione di Stefano Valentini, “Xe sta trovarse”, in dialetto veneziano (2017), con prefazione di Alessandro Canzian, “Il cielo sta fuori” (2020), con un saggio di Stefano Valentini. Del 2023 è la raccolta “Discanto“, in italiano e dialetto veneziano con prefazione di Manuel Cohen e contributi critici di Sandro Pecchiari e Monica Guerra e con cinque immagini di Manuele Elia Marano.

È incluso in diverse antologie. Sue opere sono presenti nelle riviste online Versante Ripido e Sagarana, in vari blog e siti web.

(Francesco Sassetto “MART” pp. 84, 12 euro, puntoacapo 2025)

Immagini ———————-

Miren

Da quel punto in poi

di Antonio Colmari

Voce d’autore ——————-

Come sei arrivata a questo corpo di tulipani?

Vasco Mirandola, “C’è urgenza d’azzurro”

di Roberto Lamantea

L’azzurro è il colore della poesia, il blaue blume, il fiore azzurro, di Novalis. È l’azzurro delle montagne di Robert Walser che, nella lontananza, in una bellissima sinestesia “risonavano come corni”. Azzurro è il sogno, azzurra la trasparenza del cielo in una giornata di sole. Ma azzurro è anche lo stagno di Georg Trakl, muto testimone della dissoluzione del mondo. “C’è bisogno d’azzurro” titola la sua nuova raccolta di versi il poeta e attore Vasco Mirandola, c’è bisogno di luce e di speranza in un mondo dove ancora tuonano le bombe e i bambini muoiono tra i disperati che implorano un po’ di farina. “Come abbiamo fatto/ a cambiarci in pietra?/ Come abbiamo fatto/ a cadere dall’universo?” è la domanda che come una frustata risuona in “Che io possa andare oltre”.

Ma il libro del poeta padovano, pubblicato con la consueta eleganza grafica dalla Ronzani di Beppe Càntele (con la sigla Lietocolle), non è un coro di lamentazioni, è un canto innamorato di una leggerezza alla Peynet, di fiaba, di acquarello: “nascici ancora” invoca in un verso dal sapore zanzottiano in “La preghiera che mi resta”. È la leggerezza il tono di queste poesie anche in un testo struggente, bellissimo, come “Con tutte quelle e” dove un vedovo ogni giorno racconta la sua giornata davanti alla tomba della moglie: una lirica semplice ma dalla tensione emotiva fortissima. Magìe: “Un giorno qualsiasi/ camminando/ sul marciapiede/ della mia città/ ho visto/ un signore anziano/ che si appoggiava/ sulla spalla del figlio/ niente di strano/ se non fosse che/ i portici all’improvviso/ si sono messi a ballare/ la città si è fatta di velluto/ il cielo si è vestito a festa/ e dal mio petto/ usciva una musica/ che mi ha cullato per ore”.

Un pàlpito innamorato: “Tu hai a che fare/ con un fiore/ con tutte le volte/ che dice/ guardami” (Come sei arrivata a questo corpo di tulipani). “Canto“, scrive Vasco Mirandola, “i semafori/ quando la notte/ rimangono soli”.

La guerra è dietro queste pagine. Ed è proprio questa l’invocazione all’azzurro: una poesia che nasce dalle macerie della guerra, le rovine le spine della coscienza, una poesia che invoca il rilucere e vuole respirare il cielo. Scrive Simona Garbarino nella bella prefazione: “È un mondo lieve quello di Vasco, impalpabile come lo zucchero a velo. Bello come la neve, come una promessa antica. C’è levità, sì, ma c’è anche profondità nei versi di questo poeta, un poeta che sa giocare, che sa cantare l’irrinunciabilità e la serietà del gioco, dello sguardo obliquo che capovolge, che osa guardare la vita a testa in giù”. La poesia di Vasco “è una finestra sull’incanto”. Sono azzurri i gesti minimi: un braccio che con eleganza si poggia sulla spalla dell’amata, un ricordo da conservare in un’ampolla, la felicità di piccoli morsi, perché la felicità, ci dice Vasco Mirandola, non va attesa, va vista in ciò che la vita offre ogni giorno. In queste poesie a volte sembra di vedere Chagall, i suoi innamorati e violinisti che volano sulle città, metamorfosi di corpi in cielo, di città in corpi, sguardi in abbracci, un surrealismo appena accennato che ricorda Murilo Mendes: “entra ti prego/ in questa pagina / fai bella anche / questa giornata d’autunno”.

Mirandola cita in esergo il russo Velimir Chlebnikov, tradotto in Italia da Angelo Maria Ripellino: “Poco mi serve/ una crosta di pane,/ un ditale di latte,/ e questo cielo/ e queste nuvole”.

Dal libro:

Che io possa andare oltre

Guarda

queste rovine

questo sanguinare

del mondo

Ascolta

le teste

di tutti questi uomini

gli sguardi

di tutti questi uomini

diventare muri

Come abbiamo fatto

a cambiarci in pietra?

Come abbiamo fatto

a cadere dall’universo?

L’uomo piccolo è solo

non restano che

curvature di spalle

passi pesanti

niente più danza

sotto la pioggia

niente più scintille

l’accento magico

più a nulla si avvicina

cade nel ghiaccio

sfiata

questa cicatrice di noi

non ha suono

è ruvida al contatto

è lontana dal battito

dal salto di gioia

dalla chitarra che esplode

questa non è l’avventura

che abbiamo chiesto

occorre

mettere ali ai pensieri

ai quattro angoli della voce

occorre

mansuetudine d’agnello

cantare i nomi

occorre

benedire il noi

affrettare l’amore

Tornate

tornate

anime sante

non si può stare

morti per sempre

tornate belli

*

Con tutte quelle e

Ogni giorno

si sveglia

si rade la barba

si pettina

si profuma

indossa la camicia pulita

va al cimitero

si siede davanti

alla tomba di sua moglie

e

le parla

di quanto è aumentata

la pasta, la frutta, la carne

la bolletta della luce, del gas

e

del mondo che zoppica

come fosse vecchio anche lui

sempre più guerre

sempre più violenza

tutti contro tutti

e

dei gerani

che sono fioriti

in terrazzo

e

che un aprile

così freddo

non si era mai visto

da rimettere il piumino

e

della luce che c’è ora

che ha ridipinto la cucina

e

della pasta alle zucchine

che era buona sì

ma non come la sua

e

di quella volta

di quel giorno

di quell’anno

o anche solo di ieri

e

che ora deve andare

perché ha tante cose da fare

per avere altre cose da raccontare

e

ogni volta darà un bacio

alla fotografia e dirà

ci vediamo domani –

*

Miniatura

Ora si sente dire qualcuno

ora abbaiano cani

come è piccola qui la vita

*

Come sei arrivata

a questo corpo di tulipani?

Tu hai a che fare

con un fiore

con tutte le volte

che dice

guardami

*

Poesia senza uccellini

Canto

i fiori dimenticati

l’erba smunta

le piante prese a schiaffi

Canto

le strisce pedonali

quando invecchiano

e i semafori

quando la notte

rimangono soli

Canto

il tombino

prima e dopo

l’assalto della pioggia

Canto

l’ombra della casa

lasciata morire sull’asfalto

Canto

il grido di dolore del treno che si ferma

il passo trattenuto dalla valigia

il frammento di cielo rubato ai tetti

Canto

i panni stesi

sui terrazzi

dei palazzi

e la loro rima

Intervista a Vasco Mirandola:

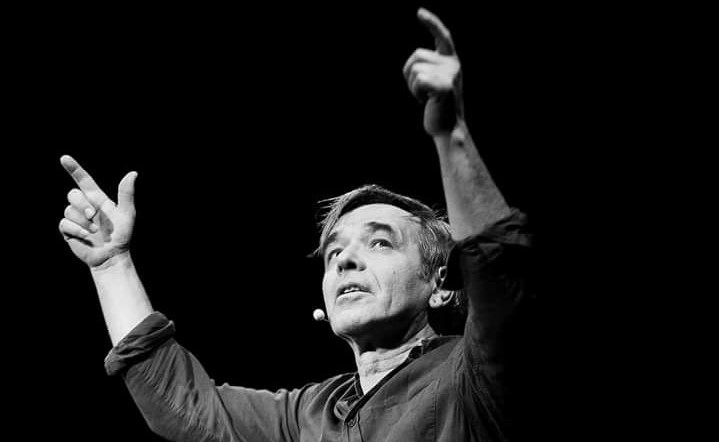

Parla un po’ di te, di dove sei, come ti sei avvicinato alla tua professione...

Sono veneto di origine, mio padre quando avevo sei anni si è trasferito in Piemonte, dove sono rimasto fino alla fine delle superiori. A 20 anni degli amici attori mi hanno coinvolto in uno spettacolo di strada, allora cantavo e suonavo la chitarra, era così lontano da me pensare che avrei fatto l’attore, comunque quell’esperienza mi ha segnato, era l’estate del ‘74, all’inizio dell’inverno mi sono iscritto a Psicologia a Padova e lì una mia amica mi ha coinvolto in un gruppo di teatro che stava nascendo in quel momento.

Bah, proviamo, ho pensato. Sono entrato in quella sala disadorna, ho iniziato a correre, a saltare, ad addestrare il corpo, la voce, come un atleta, era una droga, non sono più uscito da quell’incanto.

Sono rimasto sette anni con questo gruppo che si chiamava Teatrocontinuo, poi mi sono appassionato al comico, con il duo Punto & Virgola ho vinto il primo concorso nazionale di comicità, e da lì sono partito nel mondo. Sono passati 50 anni e ogni giorno mi pare di ricominciare, che bel gioco ho trovato!

Cos’è per te fare l’attore?

Questo mestiere insegna a guardarsi dentro, a fare i conti con i propri sentimenti, i propri difetti, le proprie ferite, ma anche le proprie possibilità che sono sempre uniche, e quando hai fatto pace con te puoi permetterti di entrare nella seconda fase, entrare nella vita degli altri, eh sì, perché devi toglierti di mezzo per accogliere l’altro da te.

Respirare il mondo, assumere la gioia il dolore di altri esseri umani, è un dono straordinario. C’è un grande insegnamento in questo percorso, la nostra vita è fatta di tutte le vite. Non è quello che sta passando in questo momento storico, purtroppo.

Qualche tappa degna di nota del tuo percorso?

Ho avuto delle occasioni speciali nel mio percorso, nel 1991 ho fatto parte del cast di Mediterraneo e ho avuto l’immensa gioia di vincere un Oscar, bellissime esperienze le ho fatte nel mondo dell’handicap, ho fondato una compagnia con ragazzi sordi, ho fatto laboratori in situazioni di disagio in Francia, in

Portogallo, e vari progetti in Italia.

Ho lavorato in una compagnia di teatro-danza con cui abbiamo girato il mondo. Faccio molti laboratori teatrali e di lettura espressiva. Amo la poesia, ad ora ho pubblicato sette libri e fatto parecchi progetti e concerti/poetici su poeti e scrittori.

Da un anno gestisco una rubrica sulla poesia dal titolo ParoleMagiche sulla web radio No Limits Radio. Insomma, c’è sempre qualcosa da fare!

Progetti in cantiere, desideri, ambizioni…

Oltre a progetti cinematografici (che non posso rivelare ora), sto per uscire con un CD (si lo so che è un po’ vintage) e un cofanetto che raccoglie le migliori poesie che ho scritto, le musiche sono state create da un compositore con cui collaboro da anni che si chiama Sergio Marchesini. Una bellissima avventura che chiude un cerchio di ricerche fatte in tanti anni sull’incontro tra la musica e la parola.

Poi passo del tempo a riposarmi, ho corso tanto. Ho solo un desiderio, diventare un buon essere umano.

Da quanto sei in cooperativa e come ti trovi?

Sono entrato in cooperativa 20 anni fa, allora stavano nascendo queste strutture che creavano una protezione a tutti quegli artisti che non erano, come me, legati a qualche compagnia o struttura. Io l’ho sempre consigliata a tutti, ho fatto entrare vari artisti.

Questa cooperativa è una famiglia, ti consiglia, ti guida, ti crea occasioni, ti aggiorna. Per me è stata come una seconda casa, anche perché sono un po’ distratto con tutto quello che riguarda la contabilità, annessi e connessi. Continuerò a consigliarla.

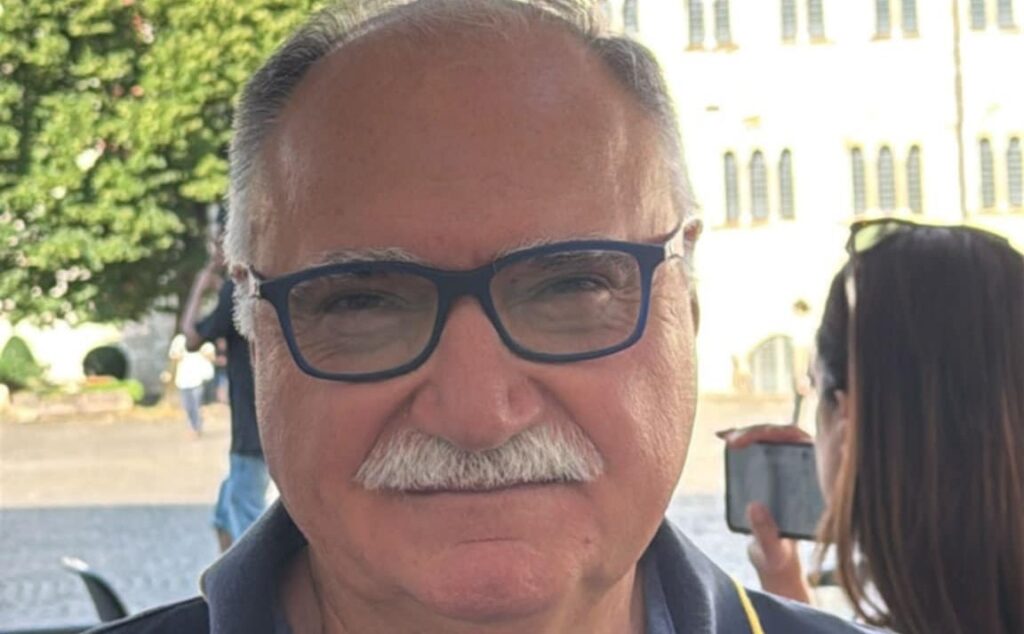

L’autore:

Vasco Mirandola è nato a Castagnaro (Verona) nel 1954. Attore di cinema e teatro, ha lavorato in Mediterraneo di Gabriele Salvatores, premio Oscar 1992, con Salvatores è stato nel cast anche in Come Dio comanda (2008) e Tutto il mio folle amore (2019), ha inoltre recitato per Carlo Mazzacurati (Il toro 1994, Leone d’argento 1995 a Venezia; Vagabondi, 1993, girato in 16 mm., Notte italiana 1997, Il prete bello 1989 da Parise) e in numerosi altri film.

Per il teatro è tra i fondatori nel 1976 del gruppo sperimentale Teatrocontinuo di Padova con cui ha collaborato fino al 1982. Nel 1983 ha fondato il duo Punto & Virgola con Roberto Citran. Nel 1989 è il protagonista di Non urlare che mi rovini il prezzemolo e Max, con le musiche originali di Paolo Conte, testi originali di Luigi Malerba e Stefano Benni, regia di Ted Keijser.

Nel 2001 fonda la compagnia I Peli Superflui con cui attualmente lavora e ha elaborato tra gli altri lo spettacolo Carpe Diem Trote Gnam (2002), tratto da un suo libro. Tra i numerosi altri spettacoli La bancarotta o sia Mercante fallito, lettura scenica di Vitaliano Trevisan (2011), Era l’inizio di una sedia (2016), concerto poetico in omaggio al poeta americano Mark Strand; nel 2018 ha dedicato uno spettacolo alla storia d’amore tra Dino Campana e Sibilla Aleramo; nel 2021 Mancamento azzurro, omaggio ad Andrea Zanzotto con Erica Boschiero e Sergio Marchesini; nel 2023 Pinocchio in… variazioni di Paolo Furlani con l’Orchestra di Padova e del Veneto.

Attivo anche nel teatrodanza, dal 1997 collabora con la compagnia Sosta Palmizi di Giorgio Rossi e interpreta tra gli altri gli spettacoli Piume (1998), premio Danza&Danza ‘98, e Gli scordati (2001).

Prima di “C’è urgenza d’azzurro ha pubblicato altri sei libri di aforismi e poesie.

(Vasco Mirandola “C’è urgenza d’azzurro” pp. 124, Lietocolle/Ronzani 2024 s.i.p)

Immagini ———————-

Ofelia

Da quel punto in poi

di Lorella Klun

Voce d’autore—————-

La fretta dilata i detriti

Valeria Cartolaro, “Disregolazioni”

di Giovanni Fierro

Basta guardarsi attorno e si può riconoscere questo presente che si sta mostrando in forma di detriti, andato a pezzi, definito nel suo essere già esploso. Non solo nella carta d’identità sociale, ma anche nell’ambito privato e intimo, del corpo quanto della mente.

Il momento è delicato e disperato, e forse si può solo “rimarginare/ il coltivato del viso e ciò che racconta”.

Perché comunque c’è ancora bisogno di guardarsi negli occhi, anche solo per documentare e confermare tutta questa difficoltà in cui ognuno è immerso, dove chiari sono i “segni di quella fune rotta/ ma ancora calda delle tue mani”.

Ed è Valeria Cartolaro, con le poesie della sua opera prima “Disregolazioni” a farsi carico di tutto ciò. Perché ha la forza necessaria per dire “Qualcosa che non so tiene insieme queste mura/ le stanze inghiottono la calce”, ovvero la precisione di stare nel perimetro di un significato dove la frammentazione è l’unico riferimento rimasto.

Ogni verità è spaccata, segnata da rotture e tagli, il reale è proprio dove la percezione del tutto è andata in cortocircuito; Valeria Cartolaro ci indica che c’è bisogno di ridefinire ogni cosa, dal modo in cui ci si pone di fronte a se stessi e agli altri, di fronte a ciò che accade, ai bisogni e ai desideri, nel riconoscere che “hai posato sull’erba il petto cavo/ unito pollice e indice/ quanta schiuma hai visto fare/ spuma di mare, suolo di fauci”. È questa la poesia che sorprende, che esplora dove la presenza dell’Io è più vulnerabile.

La sua scrittura è anche un continuo dentro/fuori che si muove in ciò che manca, nell’impronta di ciò che non è rimasto. Ed è questo attrito tra il sentire dentro e il guardare fuori l’innesco al nervo di ogni sua poesia. È il paesaggio che si respira, “Tegole di Ethernit, un lido/ oltre lo stipite il mare/ polvere nei polmoni qui/ verdi contrade sulle mani/ una casa bianca che resiste”.

“Disregolazioni” è la collezione di punti di non ritorno, constatazioni per nulla amichevoli con il vissuto del sé e della società che ogni giorno nutriamo, è raccolta di ritratti in cui riconoscersi: “Mi dimentichi sempre alla luce/ del tempo e delle abitudini”, “Cuore montagna di sale/ pietra spalanchi gli scuri al volto/ distendi le braccia la sera”.

La soluzione? Forse è tutta nel non abituarsi al panorama che ci abbraccia, forse è nel forzare ciò che è solito e consolidato, stanarlo dai suoi nidi, portarlo all’evidenza in questo presente che non basta più, che ha bisogno di essere trasformato, cambiato. “È basso lo sguardo/ e del gallo strozzato l’abiura”.

Dal libro:

Io tendo all’ossessione

sul filo di orizzonte che osserviamo

oltre il fiume sempre uguale

immortala sul suo letto chi trascina

e di fretta, la fretta dilata i detriti

li gonfia e pregni un pegno da pagare

diventano la famiglia e gli amici

stridono e portano via in correnti

di forme sabbiose, scisse

distorti quei cieli rossi che non hanno il loro colore

*

Denso, fitto, conciso rimestare

andiamo di sponda in sponda

soglie in cui respirare

un fiore mite da raccogliere

una bruma dolce da navigare

se gli spostamenti sono

docili

montagne di ebrezza e tirannia

li vediamo correre

giocare a tirare su respiri

ricucire parti e strappi

riallacciare

*

Rubami questa sete se puoi

se sai che le larve crescono

e dure restano

all’impazzata del tempo

il nostro sonno brucia

intorno piazza dei sogni

dammi pece allora

silenzio per due

ore di settembre a raccontare

quanto maggio ci uccide

*

Le porte si chiudono

qualche spazio per questi uccelli cade

taglia il cielo, rimane

da dire all’ospite dello straniero

una nuova terra distrutta giorno su giorno

smonta gli oggetti, questi interlocutori

stupidi a cui ripetere una cantilena

*

Lo scuro celeste è già cambiato

i sassi che durano nel tempo

si sono mossi

hanno fatto sentire al piede che li calpesta

un momento, un umore

hai lasciato l’acqua patire le correnti

stritolare i fili d’erba sul ciglio e bucare

con pazienza i compagni sotto di te

trattenere il pensiero

è uno stomaco che lavora

creare ammucchiate, risucchi d’acqua

chiedere: “sei riuscito a risalire?”

Intervista a Valeria Cartolaro:

Andrea Ponso nella postfazione al libro scrive di come queste tue poesie dimostrano “l’onestà dello sguardo sulle rovine che ci circondano”. Ed è un’osservazione precisa, ma che rovine sono? Da cosa nascono? Di cosa sono il prodotto?

Sono le rovine dell’individuo e della sua psiche frammentata. Da tempo, e non sono io a dirlo, assistiamo a uno sgretolarsi continuo di comunità e pluralità di incontri. Ma l’individuo così erode. Ed erode con lui anche il paesaggio che lo circonda, portando a una visione frammentata della verità, che ha perso la sua globalità nel senso originario che precedentemente restituiva.

Perché lo scrivere contenuto in “Disregolazioni” è questo tentativo di tenerle assieme, queste rovine; di dar loro un significato, un’appartenenza nel momento in cui con il tuo fare poesia accade, nel suo definirsi come testimonianza. C’è anche questo nel tuo fare poesia?

Sì. Alcuni hanno definito “Disregolazioni” una silloge post-apocalittica, ma a ben guardare ci sono componimenti che bilanciano questa visione, dando spazio una costruzione del sé e del senso del paesaggio circostante più conglobata. Una testimonianza che volge lo sguardo anche verso quei resti dell’individuo che in una visione poetica possono ricomporsi per tessere un paesaggio, un corpo, una psiche ritrovata. Come diceva Hoelderlin: “Wo aber Gefahr ist, waechst das Rettende auch”. Dove c’è il pericolo, nasce ciò che salva. Per questa ragione, la silloge recupera la dimensione del tragico, o meglio di un vissuto tragico dell’individuo e di ciò che lo circonda.

A leggere il libro la sensazione è che si viva un tempo esploso, dove proprio la percezione di tutto è andata in cortocircuito, di come ci sia bisogno di ridefinire ogni cosa, ad iniziare dal proprio modo di porsi di fronte a se stessi e agli altri, di fronte a ciò che accade, ai bisogni e ai desideri. Mi sbaglio?

Esatto. Come nota Andrea Ponso, si tratta di versi come ordigni, che esplodono. Volevo rendere la frammentazione dell’io in questa esplosione, e il verso, con la sua forma e i suoi accostamenti spiazzanti, ne è la diretta espressione. La percezione è saltata, va rivista, o meglio, rivisitata, prima di costruirla nuovamente. Si tratta inoltre di un libro che si rivolge a un altro “plurale”: famiglia, amici, conoscenti.

La relazione con l’altro è esplosa, cessa di significato, e il verso restituisce l’ineluttabilità di questo processo. Si potrebbe dire che “Disregolazioni” mette in discussione il nostro modo di percepirci, di percepire il paesaggio e di ridefinire il rapporto con gli altri, per un nuovo inizio.

Il respiro di tutto “Disregolazioni” mi pare viva di un continuo dentro/fuori che misura con precisione ciò che manca, ciò che non è più. Anche qui è l’accensione di questo attrito tra il sentire dentro e il guardare fuori ad innescare il nervo di ogni testo. Ti ci ritrovi in questo?

Sì. La visione dentro e fuori è qualcosa che attraversa tutti i componimenti, sia quelli più tragici, sia quelli che lo sono meno. La visione dentro vuole spingere alla consapevolezza del tragico, la visione fuori restituisce il frammentario.

Alla fine di “Disregolazioni” cosa rimane? Quale la sua traccia più evidente che lascia, nel suo incidere la tua espressione poetica?

Di “Disregolazioni” rimane la testimonianza dei tempi di oggi. Almeno, nella mia espressione poetica. Forse ben nascosto c’è un significato socio-politico e culturale da tenere a mente per comprendere i versi.

La traccia dell’oggi è ciò che ci permette di prendere consapevolezza di noi e fare i conti con noi stessi, anche e soprattutto nel male, ma è anche un punto di partenza per la ricostruzione del sé.

L’autrice:

Valeria Cartolaro è nata a Modena da genitori calabresi, ha studiato letteratura tedesca e insegna lingua tedesca a Cles, in Trentino. Ha pubblicato su minimapoesia e Retabloid di Leonardo Luccone.

Alcune sue poesie sono apparse sul blog di Veronica Tomassini, con commento di Andrea Ponso.

(Valeria Cartolaro “Disregolazioni” pp. 40, 15 euro, Transeuropa edizioni 2025)

Immagini ———————-

Vortice Vortex

Da quel punto in poi

di Bogdan Soban

Voce d’autore ——————–

In questo inizio incerto

Nicola Cetrano, “Smarrimenti e rinvenimenti”

di Giovanni Fierro

È un lungo percorso, con le sue fermate e le sue pause, con i momenti in cui la mappa è necessaria ed altri in cui l’orientamento è un qualcosa d’istintivo.

Trova la sua essenza in una geografia ampia e ricca “Smarrimenti e rinvenimenti”, la raccolta poetica di Nicola Cetrano, che già nel titolo ha la bussola del suo muoversi.

Ed è dalla parola, dal suo potenziale in poesia, che tutto il libro trova l’intonazione giusta da cui partire e attorno alla quale farsi esplorazione continua, nella sua sacralità e nel suo uso quotidiano, perché “Nasce e rinasce la parola/ dalle ombre scure dei silenzi”, e c’è bisogno di una sua sempre più chiara definizione per meglio indicarla, “Ma verrà il giorno/ o l’epoca o l’attimo/ in cui/ voce prima ed eco/ eco e voce prima/ s’incontreranno”.

In questo andare di “Smarrimenti e rinvenimenti” in filigrana si nota l’importanza vitale della presenza e dell’intervento di Dio, interlocutore scelto e continuo, confronto costante per trovare verità nel vissuto, anche quando “Lo devi bere tutto il tuo dolore/ sorso a sorso, goccia a goccia/ quando risuona improvviso/ come il verso della civetta/ nel silenzio assoluto/ di una notte bambina”.

Nicola Cetrano in queste pagine disegna un ritratto di sé, che con il proprio sguardo contiene il Mondo e chi fa parte del suo mondo, esplora gli affetti e l’amicizia, prende appunti sull’amore e i sentimenti, e lega tutto assieme con lo spago delle domande, tra le quali la più importante e viscerale è “Ma l’uomo cos’è?”.

In questo suo cucire pensieri e riflessioni, intensità ed inciampi, il suo è anche un fare inevitabilmente i conti con la vita di ogni giorno, quando trova forza l’umiltà dello stare al mondo, la sua tenacia. Ed è lì che prende forma il raffronto con ciò che abbiamo di più prezioso, “La vita non si specchia/ e non sonnecchia/ sé stessa rispecchia// la vita non corteggia/ e non amoreggia/ echeggia e inneggia// la vita fonde e infonde/ così si effonde e diffonde/ confonde e trasfonde// la vita annette e sottomette:/ quando compromette e connette/ cosa trasmette e a che immette?”.

In questa dialettica che si fa preziosa e scorticata, nel vivo e nel merito, Nicola Cetrano può raccontare la sua infanzia, il lui bambino e la sua famiglia. Così questi ricordi sono le radici profonde che tengono in modo saldo il suo presente di uomo e di poeta: “Mi aggiro nel nostro tempo stravolto/ con ancora dentro me la memoria/ del piccolo mondo e tempo di allora”.

“Smarrimenti e rinvenimenti” è questo mistero e questo pane del giorno a cui voler stare vicino.

Dal libro:

Non usiamo parole

troppo grandi

ma nemmeno quelle

troppo piccole

in fondo l’uomo

anche nelle sue miserie

è sempre qualcosa

di pazzescamente grande-

Usiamo – anche se poche –

quelle che tutti o quasi

conoscono e riconoscono.

Già troppo spesso

ci imbattiamo

in persone o cose

che conosciamo e non riconosciamo

o ci sembra di riconoscere

mentre non le conosciamo affatto.

*

Questo corpo… questo corpo,

piccola meravigliosa finestra

o profondo dolorante taglio

sullo sterminato mondo,

di sé e di tutto antenna flebile

nell’infinito percepibile,

breve precario ma tenace ponte

gettato e teso a oscura riva:

quanto ci esalta e illude

e – poi – umilia e delude…

*

Beselga di Pinè, febbraio 2021

Freddo quest’inverno… troppo:

aspetto più che mai la primavera

*

Sono i ricordi a passarci per la mente

o noi a passare nel mondo dei ricordi

che si trova, dentro, nella nostra mente…?

*

La vita irrompe

erompe e dirompe

verso che prorompe?

la vita appare

scompare e riappare

ma, in fondo, traspare?

la vita deborda

straborda e sciaborda

non scorda e trasborda

la vita si avvicina

trascina e tracima

concima e scollina

[…]

*

Mi aggiro nel nostro tempo stravolto

con ancora dentro me la memoria

del piccolo mondo e tempo di allora

e ammirato della natura ancora

mentre mi chiedo se è questo o quello

il tempo che avrei voluto fermare:

quello dello stupore primo e assoluto

questo del ritorno fedele e muto

ma nell’intimo più che mai goduto

della luce e del verde a primavera.

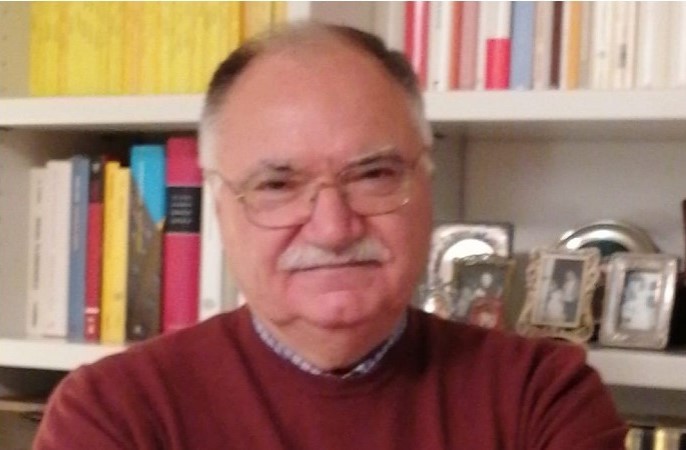

Intervista a Nicola Cetrano:

Tutto “Smarrimenti e rinvenimenti” è un sottolineare la sacralità della poesia e il vitale intervento di Dio. È una invocazione dove la loro presenza è una vicinanza. In che modo vengono a contatto tra di loro? Questo loro stare dalla stessa parte cosa significa per l’animo umano, per l’essere umano?

Certamente il libro si basa su una speranza che per me è una convinzione profonda. E, direi, la conseguenza di una constatazione: l’universo e la vita non sono res nullius. La questione, naturalmente, non è di proprietà né – tanto meno – di possesso, ma di appartenenza reciproca a un tutto (cioè di essere ed esistere come persona-parte di QualcosaQualcuno); e, quindi, di relazione e dialogo.

La poesia con le sue specificità, come la preghiera autentica, come le parole che sanano ferite, come quelle che donano speranza, è manifestazione e costruzione di umanità e può essere ponte con il divino: penserei, a questo riguardo, alla riflessione e alla testimonianza di Pavel Florenskij e, sullo sfondo, al pensiero di Giambattista Vico.

Però la poesia non deve essere idolatrata, come un novello vitello d’oro, perché la lingua come fatto umano può essere luogo dell’equivoco e anche della menzogna e della violenza. Per questo motivo, pur condividendo e apprezzando quel che la domanda intende dire, non parlerei di sacralità perché il termine “sacro” ormai appartiene a quell’insieme di parole che recano evocazioni e fascinazioni nebulose, di significati anche opposti. La poesia e il divino, dunque: possono incontrarsi? Sì. È semplice l’incontro? No, soprattutto per chi ha smarrito la semplicità aurorale dell’animo umano. È un dono la cui attesa nel silenzio assoluto (per quel che è possibile) è importante quanto il dono stesso.

Per l’animo umano e per l’essere umano sentirsi parte in relazione e dialogo con il Padre Nostro significa avere un fondamento, poter sperare in un senso del tutto, poter attraversare – certo non raramente con sofferenza profonda e talvolta anche con vergogna – momenti della vita individuale e collettiva altrimenti insostenibili.

Ad esempio: questo momento storico terribile per il quale ci vergogniamo di quel tanto di “benessere” e di sicurezza che abbiamo in Europa occidentale, sapendo della insensata e doppiamente fratricida guerra in Ucraina, della ferocia del 7 ottobre, della carneficina di Gaza, delle morti di tanti innocenti causate quotidianamente da una pluralità di altre guerre su tutta la faccia della Terra: dicevo, questo nostro momento storico, dopo il XX secolo, il secolo di Caino, quale senso può o potrà avere? Senza una speranza, non priva di fondamento, e non fondata esclusivamente sull’uomo, sarebbe tutto tragicamente assurdo. Naturalmente, dentro questa speranza, non c’è solo il “cor che si spaura”, c’è anche la dolcezza del “naufragio nel mare” dell’universo e della vita. Sentiamo nel profondo, probabilmente oggi più che mai, che vorremo cantare e vivere fiduciosamente il “Cantico dei cantici” e il “Cantico delle creature” del Poverello di Assisi.

Ma, al tempo stesso, avvertiamo la lacerazione della nostra coscienza causata dall’urlo disperato della poesia di Paul Celan, che grida e ci richiama alle atrocità della storia e alle ferite profonde dell’animo umano. Il tutto ci induce a rivolgere lo sguardo al Crocifisso e alla Croce.

La parola che scrivi e di cui parli è allo stesso tempo mistero e pane del giorno. Chi scrive ha anche la responsabilità e l’impegno di difenderla?

La parola della poesia è la parola della espressione dell’uomo nella sua natura più profonda; e, quindi, della responsabilità nei confronti della persona nella dimensione del quotidiano e del sempre. Proprio per questo, oltre le specificità estetiche e musicali che le sono proprie, presuppone un’etica non solo del linguaggio; e il confronto, non ipocrita per quanto possibile, con la complessità dell’animo umano.

La parola è tra le manifestazioni più propriamente umane (con ogni probabilità quella più specifica): si pensi all’incipit del Vangelo giovanneo: “Verbum caro factum est”. Giovanni parla della Parola divina che, all’interno del mistero trinitario, s’incarna ab aeterno nel Figlio.

La parola dell’uomo in generale e del bambino in particolare innanzitutto è una potenzialità che si incarna attraverso una relazione d’amore e di dialogo soprattutto, ma non esclusivamente, tra madre-figlio. Conosciamo bene la difficoltà riscontrata nei bambini abbandonati o persi piccolissimi nella foresta, e allevati dai lupi ad esempio (ci sono casi documentati a riguardo), nell’attivazione della parola.

Possiamo immaginare, anche se non è facile per chi non la vive, la frustrazione dei genitori e dei famigliari dei bambini, giovani e poi adulti, gravemente autistici, con grave limitazione nell’accesso alla parola, anche se – lo sappiamo – la comunicazione avviene in tanti modi e l’amore fa miracoli.

Cosa intendo dire? L’uomo sperimenta nel suo “piccolo” il mistero della parola che diventa viva nella relazione. È azzardato intravedere in questo significati e realtà più profonde? Io penso di no.

Due sono, a mio avviso, le grandi sfide che la poesia può e deve raccogliere: per desiderio, naturalmente, e necessità espressiva, non per tesi da dimostrare o imperativo estrinseco.

La prima consiste nel saper esprimere le ferite dell’animo umano, particolarmente brucianti nel nostro tempo. La seconda, tornare a concepire grandi sfide per il cuore, la fantasia, l’intelligenza: come quella di Dante, di dare un’immagine al mistero trinitario (vedi il XXXIII del “Paradiso”, culmine delle tre cantiche e del suo itinerarium mentis in deum): l’immagine dell’iride con i colori che si illuminano reciprocamente, e si trasfondono vibrando, con al centro il volto di Gesù.

Forse, anziché trafficare con tante piccole miserie, con “oggettini coperte di Linus” e baggianate del tipo “la bellezza salverà il mondo”, si può tentare di tuffarsi per andare a vedere cosa c’è al fondo dell’animo umano. Anche solo per tornare a galla con niente altro che un pugno di parole essenziali quanto intense, musicali, con un ritmo proprio, e qualche immagine gravida di senso e di luce.

Tante le domande che nutrono il libro. Sicuramente la più importante e viscerale è “Ma l’uomo cos’è?” … Vi si può rispondere in modo compiuto e definitivo? O è un qualcosa che è sempre in continua evoluzione e definizione?