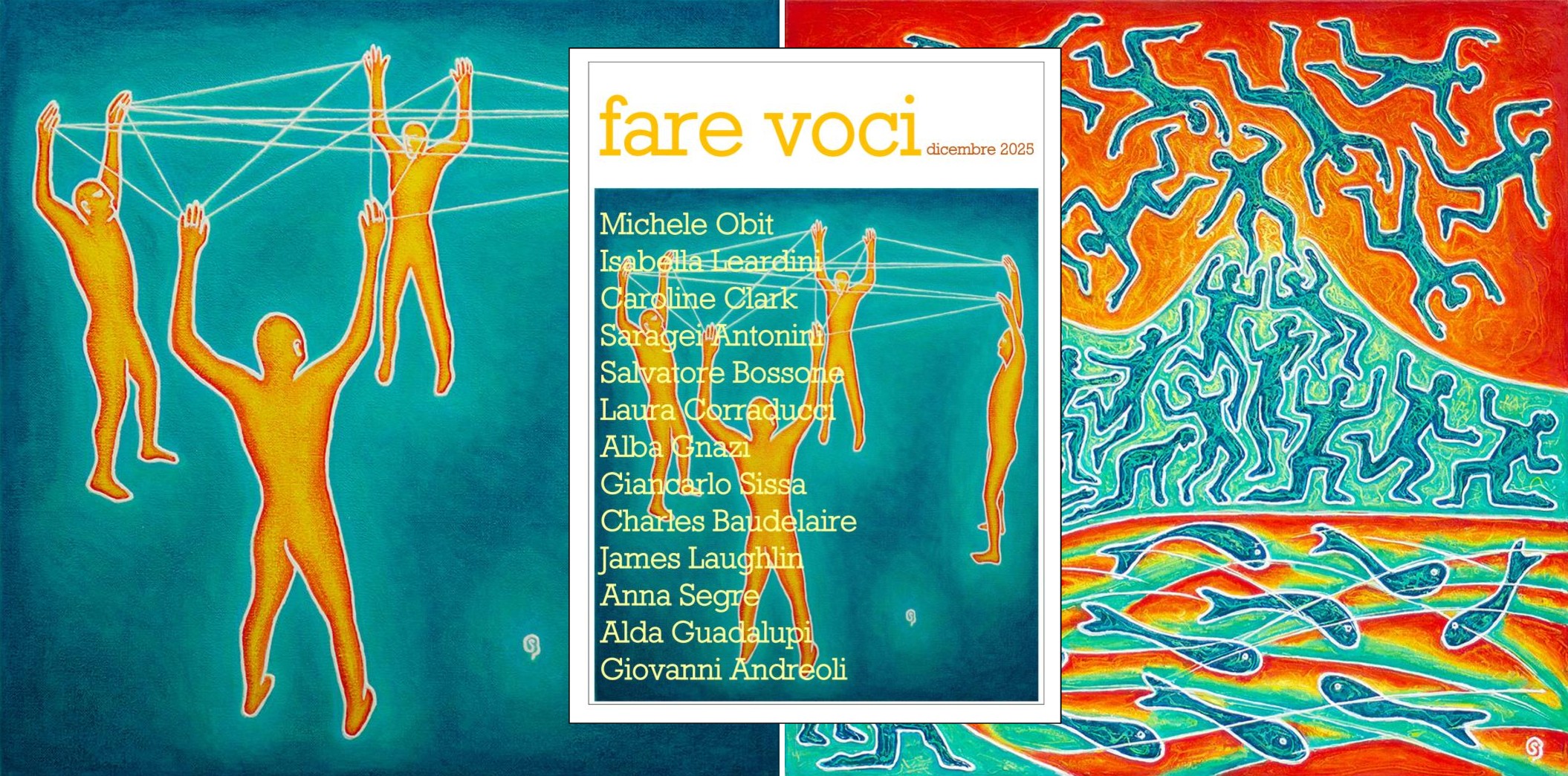

Ed è giunto anche l’ultimo mese dell’anno. Il giusto momento per fare ulteriore attenzione al nostro tempo presente, luogo e momento sempre più bisognoso di una lettura attenta e partecipata.

E questo nuovo numero di “Fare Voci” è un rinnovato invito a nutrire la propria sensibilità e curiosità, nel confronto e nell’incontro.

Ad iniziare da Michele Obit, che fa un po’ il sunto del suo percorso d’autore con l’antologia di propri testi “Ricordarsi del privilegio”. Per poi esplorare la nuova uscita della storica collana “Lo Specchio”, grazie ad Isabella Leardini e il suo nuovo libro “Maniere nere”.

Laura Corraducci traduce e ci presenta Caroline Clark, con cinque suoi testi inediti in italiano.

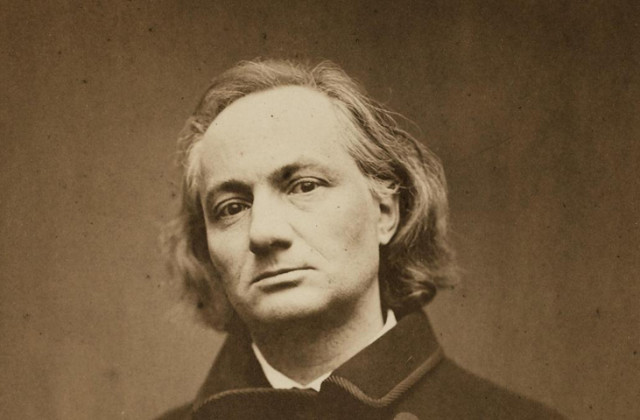

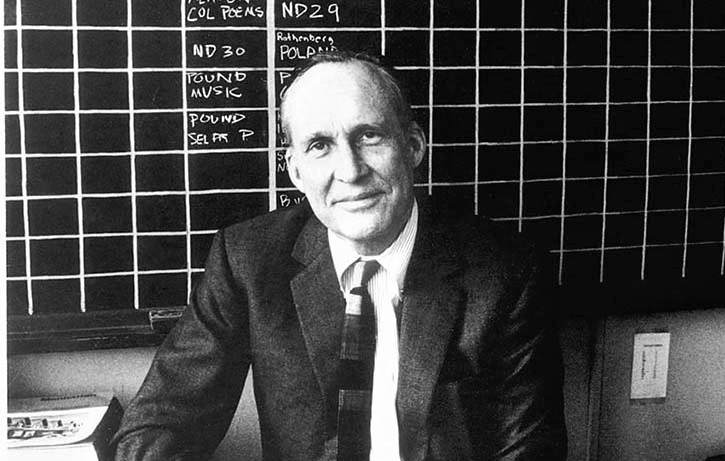

E Giancarlo Sissa ci invita a perderci e ritrovarci, nuovamente, nello scrivere di Charles Baudelaire, e nello specifico nel suo “XCIII A una passante”. Da qui anche la possibilità di stare con James Laughlin, nella sua poesia “Canzone”.

Con tanto piacere torniamo ad occuparci di Saragei Antonini, il suo “La volpe dell’insonnia: a spizzata” è libro di assoluta bellezza, dove italiano e dialetto trovano l’equilibrio in uno stesso respiro.

La poesia continua a sorprendere anche grazie ad Alba Gnazi, che con “Sopravvivenza in acqua” è capace di raccontare una mancanza che non diventa mai vuoto….

E poi ci sono anche Anna Segre con la sua nuova raccolta “Onora la figlia”, Alda Guadalupi con l’intenso “Meno Odio Tanto Amore” e Giovanni Andreoli con “Absorbeat”, libro che sorprende e coinvolge.

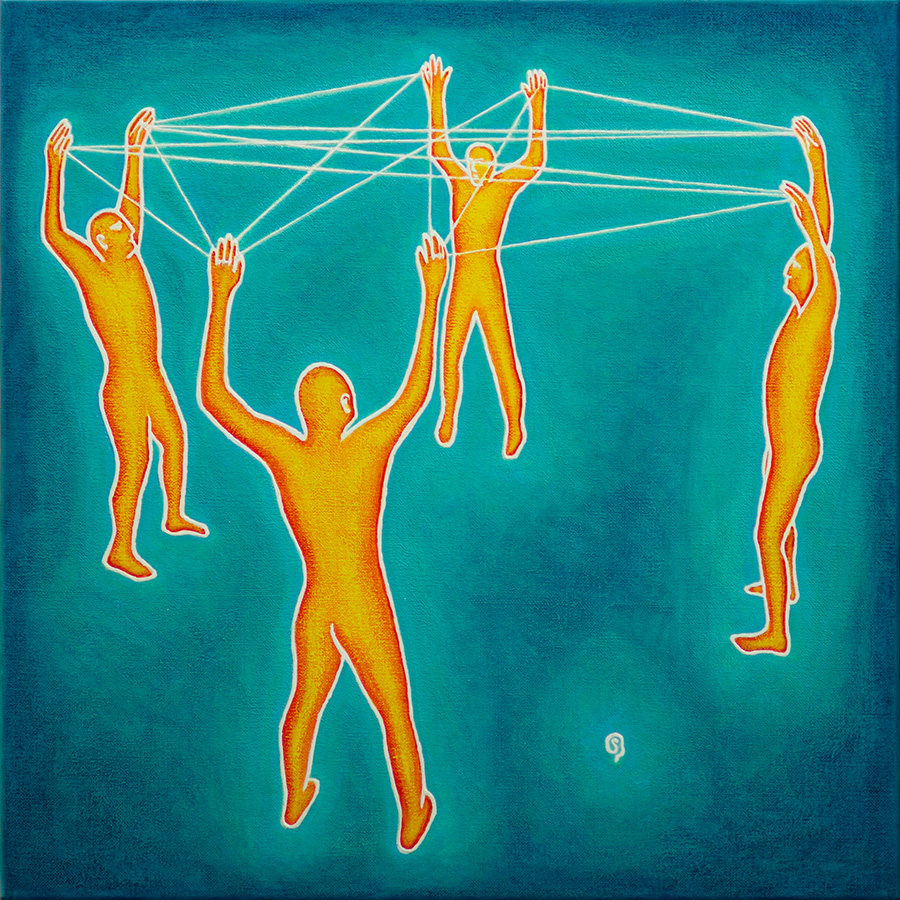

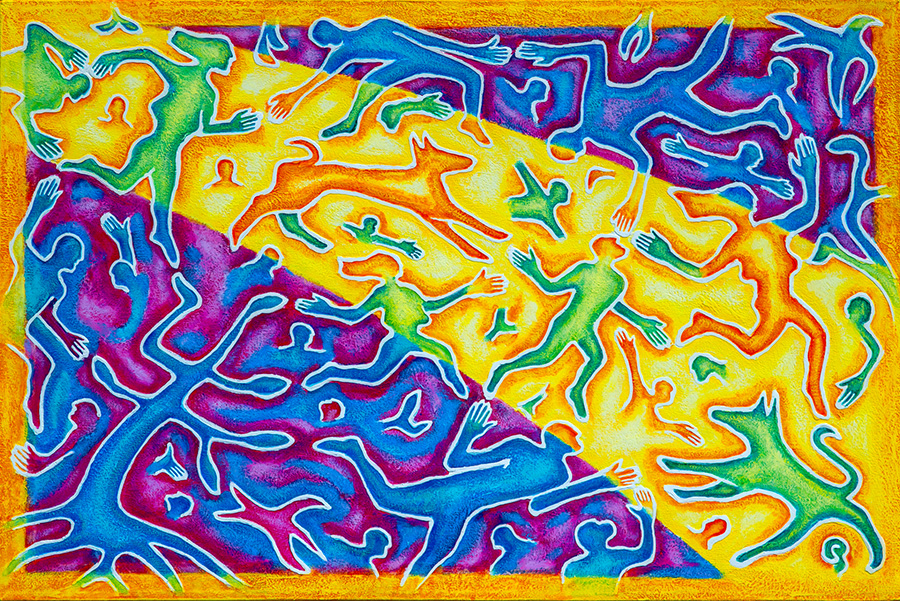

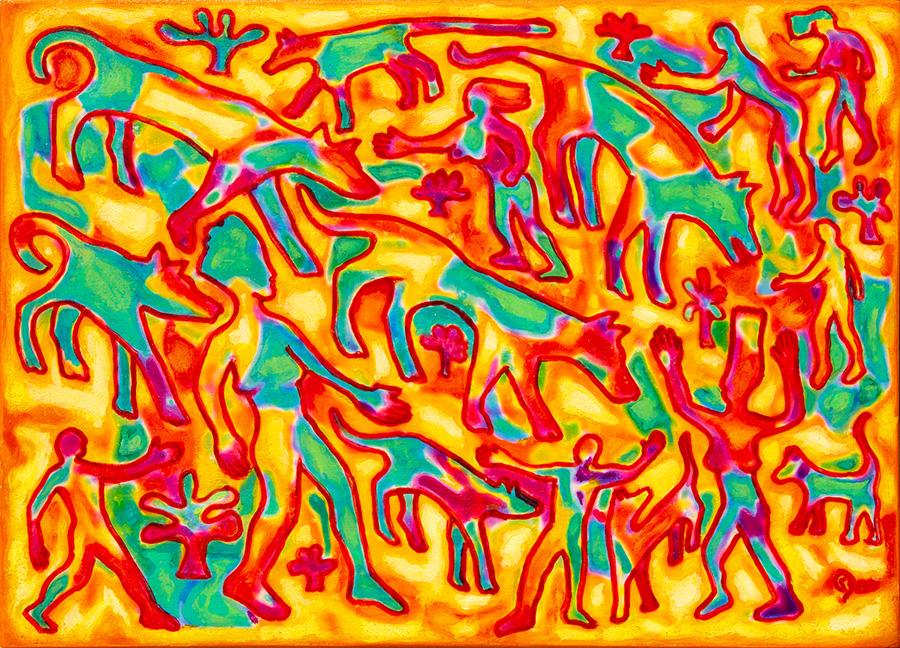

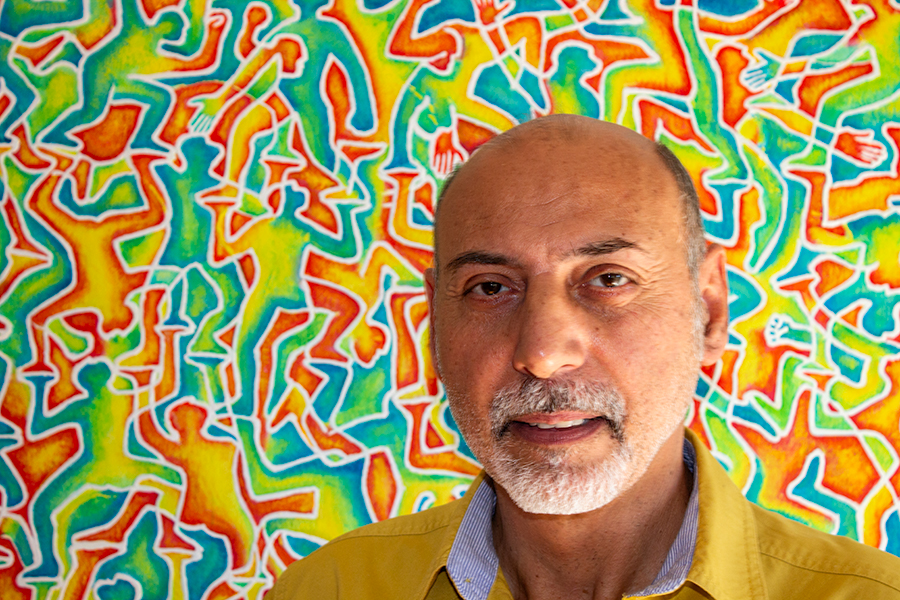

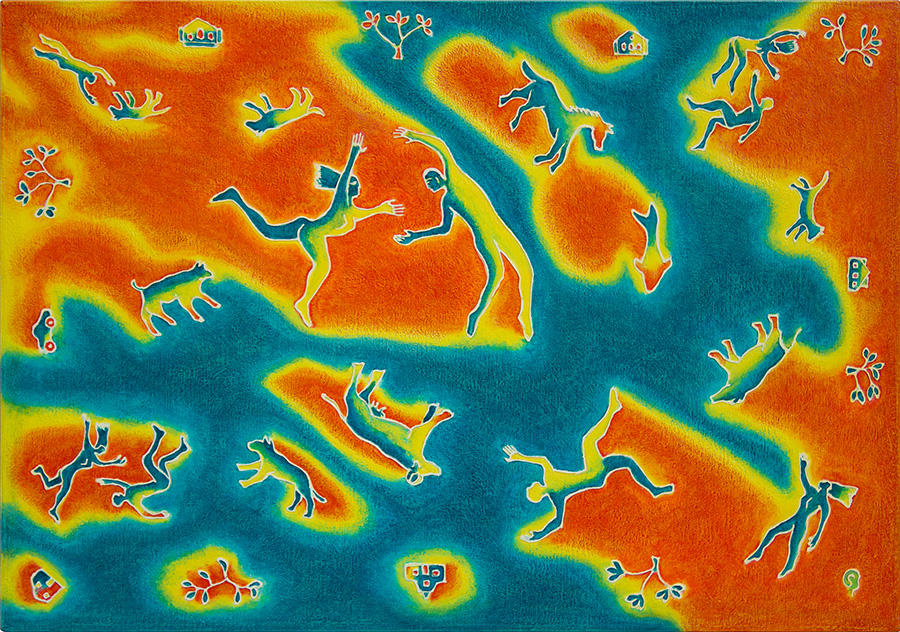

Le immagini sono di Salvatore Bossone, una mappa di veri e propri luoghi dove il dipingere accade e accende.

Buona lettura e buone feste.

Giovanni Fierro

(la nostra mail è farevoci@gmail.com)

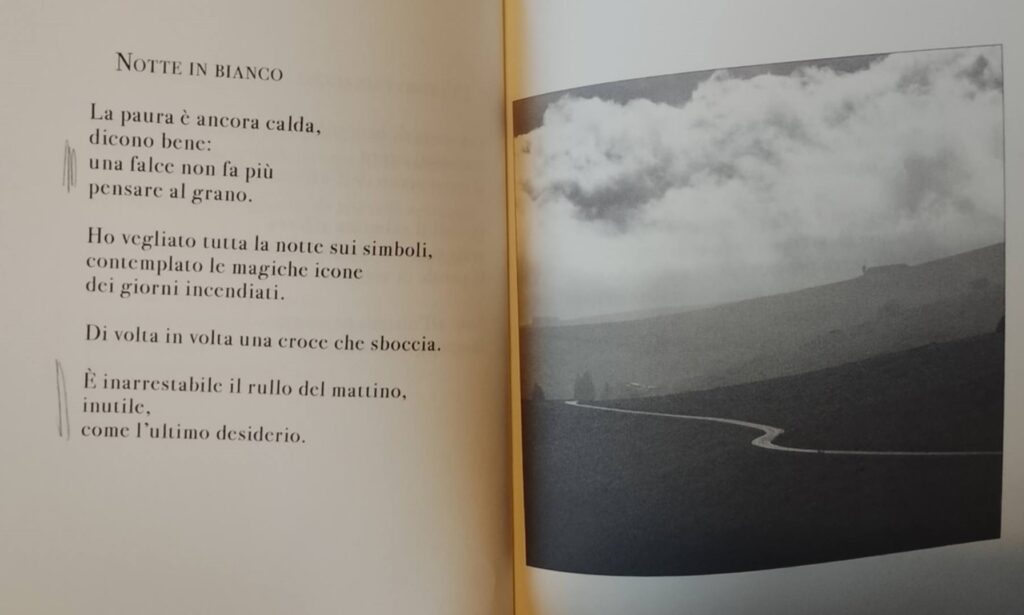

Immagini —————–

Città

di Salvatore Bossone

Voce d’autore —————–

Non calpestate l’erba – e nemmeno i poeti

Michele Obit, “Ricordarsi del privilegio”

di Giovanni Fierro

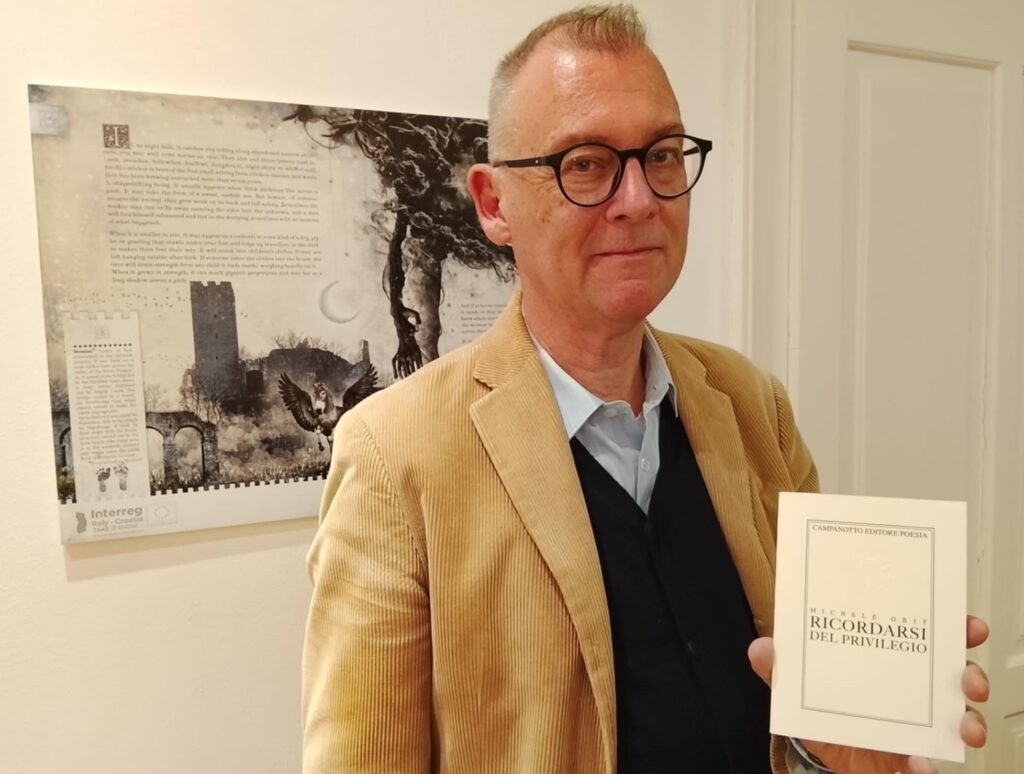

Per fortuna la Poesia ha persone come Michele Obit. È grazie alla sua presenza, e a figure come lui, se la Poesia continua ad essere un laboratorio permanente di umanità e dialogo.

Autore che ha una certa confidenza con le Valli del Natisone, quella Benecia zona di frontiera dove Italia e Slovenia (e prima ancora Jugoslavia) si toccano e si intrecciano, zona che però troppe volte si è fatta confine, taglio e divisione, Michele Obit con il suo fare poesia, con il suo essere tramite di mondi espressivi (È anche traduttore dallo sloveno all’italiano e organizzatore di incontri, come sono stati gli appuntamenti delle Voci dalla Sala d’Aspetto, al festival Stazione di Topolò Postaja Topolove) è riferimento significativo, presenza preziosa in un ambito dove la scrittura sempre di più è strumento vitale e necessario.

L’occasione per parlare del suo scrivere è la pubblicazione di “Ricordarsi del privilegio”, antologia selezionata dei suoi scritti, a cui si aggiungono alcuni inediti.

Fin dall’esordio con la raccolta “Notte delle radici” del 1988, Obit ha saputo mettere a fuoco la forza che nutre la poesia, il dubbio che chiede alle parole di essere domanda perpetua, invocazione alla verità, fiducia che si costruisce anche andando a capo, anche lasciando una riga vuota: “Non sarò mai certo/ di essere stato bambino”.

E questo lavoro di ricerca ha poi portato a “Per certi versi – Po drugi strani”, nel 1995, altro luogo di rinnovata sensibilità espressiva, dove il domandarsi della poesia, ma ancor prima della parola, è allo stesso tempo forza e fragilità, nello stare in una considerazione come “E che la mia voce/ dicesse le parole – non/ le sussurrasse – e che le mie parole/ dicessero le cose – non le nascondessero”, che diventa fulcro e tensione generatrice per tutto lo scrivere che seguirà, perché “se parole davvero/ potessero dire tutto/ non sarei mai stato poeta”.

Nel 2004 è poi la volta di “Mardeisargassi”, a cui basta un testo come “Cambiare casa” (più sotto lo si può leggere nella selezione dei suoi testi che proponiamo) per essere un libro di riferimento, poesia che si fa manifesto di un desiderio di andare incontro agli accadimenti, di non accettare i canoni, sempre più banali e omologati, di una società in difficoltà. È l’invito ad abbandonare ogni riparo solo apparentemente sicuro e confortante. Tanto nella vita di ogni giorno, quanto nella scrittura poetica.

Un libro in cui Obit lavora anche, in modo attento e calibrato, sul concetto di identità: “Italiano – mi dicono./ E di là: sloveno”.

Il tempo è cosa preziosa, e Obit lo sottolinea anche con i tempi larghi che separano ogni sua pubblicazione. In questo c’è tutto il suo rispetto verso la poesia, che ha bisogno di spazio e pagina solo quando sente il suo tempo, quando la maturazione è avvenuta, quando il dire qualcosa è necessità.

Così solo nel 2010 arriva “Le parole nascono già sporche”, che già nel titolo contiene una intenzione di significato, un raccontare e un mostrare. E nella sua ricchezza, ampia di un respiro che coinvolge e convince, basta una frase soltanto per far eccellere tutto il libro: “Non calpestate l’erba – e nemmeno i poeti”.

Lo scrivere di Michele Obit nel suo muoversi negli anni è sempre più diventato un senso di appartenenza, a quella devozione che c’è nel sacro della parola poesia, che accade solo quando è capace di coniugarsi con la vita di ogni giorno, peso specifico che porta la (sua) poesia a farsi battito cardiaco e sguardo indispensabile.

Ulteriore testimonianza è “La balena e le foglie”, la sua raccolta più recente datata 2019 e vincitrice del Premio Internazionale “Rainer Maria Rilke”, in cui tutto il suo percorso è ulteriormente esplorato e arricchito.

Qui il nostro tempo è ritratto nella sua specificità, “Non ha icone questo lasciarsi andare/ a una deriva senza argini”, e nel poterlo affrontare, “Capire dove sta l’essenza assottiglia la vita/ ma rende meno barbaro il cuore”, individuando una sorgente a cui sempre fare riferimento, “riconoscere in una rosa/ la fedeltà alle stagioni e al rimpianto./ Non deve succedere nulla. È tutto già successo”.

Per poi sorprenderci in un semplice stupore, a cui sentirsi legati e devoti per sempre: “L’essere fiamma prima della scoperta del fuoco”.

Dal libro:

Tisti večer

Takrat zvečer smo se dobili

v tistem samskem stanovanju

trije moški troje žensk ali

tako nekako

in smo si pravili svoje zgodbe

mladi bledični obsedeni

od en esame misli vedno

hiteti ne da bi kdaj

kam prispeli.

Ena sama vrata

so bila tam.

Vprašal sem če so to vrata

v stranišče.

Vstopil sem

pogledal sem se v zrcalu

opravil svoje stvari.

Povlekel sem vodo.

Ni šlo.

Tako nekako kot vse ostalo.

L’altra sera

Ci siamo trovati l’altra sera

in quel monolocale

tre donne tre uomini o

qualcosa del genere

a parlarci delle nostre cose

giovani spompati con in testa

solo la voglia matta di

correre e mai

arrivare.

C’era una porta

l’unica.

Ho chiesto se era la porta

del bagno.

Sono entrato

mi sono guardato allo specchio

ho fatto le mie cose.

Ho tirato l’acqua.

Non andava.

Un po’ come tutto.

da “Per certi versi – Po drugi strani”, 1995

*

Cambiare casa

Bisognerebbe sempre cambiare casa

anche quando non si è soli

e non stanchi

e si sta bene.

Bisognerebbe cambiare casa

sempre e portare con sé i quadri

la radio e le tende

cambiare casa perché è così che

si cambia

prendendo le poche armi e i tanti bagagli

andandosene

anche quando non si è soli

e non stanchi

e si pensa di star bene.

da “Mardeisargassi”, 2004

*

Ho un modo tutto mio per tenermi

in disparte. Mi costruisco un perimetro

di ricordi e da ogni angolo con una

diagonale seppellisco mentalmente

gli amici che non ci sono più

le bottiglie vuote – i lampioni carichi

di mosche – la dedizione dei colpi

a una porta chiusa.

Con una certa necessità di lentezza

ripercorro i corridoi degli aeroporti

il clima clandestino dei miei primi

versi – i fiumi che tracimano senza bagnare.

Me ne sto in disparte stando

al centro – come preso tra un’insoluta presenza

e una ragionevole non esistenza.

Come qui – in questo momento.

Ho una mano sulla vostra spalla

e vi sto sussurrando queste parole.

da “La balena e le foglie”, 2019

*

Ricordarsi del privilegio

Di essere stato molto più

dell’equivoco di un pensiero

di essere nato in autunno

le prime ore di un giorno ventoso

di aver incontrato Kafka

tra i canali e le edicole di Venezia

di aver imparato a scrivere

mentre i compagni giocavano a biglie

di essere stato zattera e approdo

almeno per le poche persone che ho amato

di aver visto ombre di alberi secolari

inchinarsi al passo di un bambino

di aver pensato spesso alla Mesopotamia

quando le scarpe si riempivano di sabbia

di aver creduto in un dolore più tenue

e nelle ore immutabili dell’attesa

di averti avuta sempre accanto

sola nella latitudine dei miei ricordi.

inedita

Intervista a Michele Obit:

Com’è nato “Ricordarsi del privilegio”? E come si è costruito il libro?

Non avevo nemmeno lontanamente in progetto di pubblicare un libro. È successo che ho incontrato in qualche occasione Carlo Marcello Conti, che vuol dire Campanotto editore, che mi ha ogni volta ripetuto il suo desiderio di pubblicare un mio libro.

A me piacciono molto le sue edizioni, proprio come oggetto. Ho pensato che, non avendo poesie sufficienti per una raccolta (anzi, ne avevo pochissime) poteva essere l’occasione per riunire in un unico libro qualcosa di quanto avevo pubblicato in passato, aggiungendo alla fine alcuni inediti.

Fare un’antologia del proprio percorso d’autore è certamente qualcosa di significativo ed importante. Cosa vuol dire per te?

Certamente fare i conti che il proprio passato, rivedere un percorso che all’inizio – almeno oggi lo vedo così – forse era ingenuo, ma che aveva (credo) una sua coerenza determinata dal fatto che per me la poesia ha sempre significato comunicare, e quindi, molto semplicemente, in tutti questi anni ho provato a raccontare, a spiegare il mondo che mi circondava, quello vicino e quello lontano.

Il tuo primo libro di poesia, “Notte delle radici”, è uscito nel 1988. Cosa è rimasto di quel tuo primo fare poesia? Cosa ritrovi ancora nelle poesie che scrivi oggi?

Non ho memoria di quando ho scritto quel libro. Mi sono ritrovato tra le mani un fascio di fogli dattiloscritti che mi pareva fossero poesia, vista oggi, come dicevo, di un’ingenuità (bella) che si può avere solo attorno ai vent’anni. C’era in ogni caso già nel titolo una parola, radici, che mi avrebbe poi accompagnato anche nella vita e nella scrittura successiva.

Nel corso degli anni il territorio sempre di più ha trovato spazio e voce nella tua poesia. Quale la sua importanza e il suo significato?

Se intendi le Valli del Natisone, è stata per me una realtà fondamentale, anche per la mia scrittura. Ho cercato anche di raccontarla, questa realtà, cosa non facile perché è complessa. E con l’andare del tempo mi sono reso conto che quel territorio mi stava stretto.

Oggi con esso ho un rapporto che in qualche modo si può definire di amore e odio. O forse di amore e rabbia. Perché è un territorio che ha avuto delle grandissime opportunità e non le ha sapute sfruttare. Qui parlo da osservatore e in fondo da giornalista, più che da poeta.

Sì, perché in questo caso territorio significa proprio Valli del Natisone, luogo di confine e di frontiera, di cultura italiana e cultura slovena. Luogo d’incontro ma anche, a suo tempo, di attrito. Cosa ti ha dato di così particolare questa realtà?

Il mio rapporto con il confine è stato particolare. Fino a che non ho iniziato a lavorare per il settimanale Novi Matajur era come se per me non esistesse, nel senso che non avevo cognizione del fatto che esistesse un ‘di qua’ e un ‘di là’. Non mi ponevo il problema di cosa fosse, quel confine.

Poi ho iniziato a conoscerlo, a conoscere la storia, i traumi che ha causato, perché solo chi ha vissuto in quelle zone la Guerra Freddda sa cosa ha significato. Ma per me è rimasto sempre una linea immaginaria, qualcosa che non limita ma anzi ti offre la possibilità di guardare oltre, e conoscere quell’oltre.

Nel tempo sei diventano anche traduttore dallo sloveno, portando in Italia la scrittura di autori e poeti importanti. Il tuo impegno di traduttore come ha influenzato, se lo ha fatto, il tuo scrivere poesia?

Se lo ha fatto è stato in maniera inconscia, come per molte delle letterature che leggo. Riguardo il lavoro di traduzione ci tengo a dire che la pubblicazione di libri tradotti dallo sloveno non avrebbe per me un grande significato se non fosse accompagnata dalla possibilità di conoscere personalmente una gran parte degli autori/autrici sloveni (in alcuni casi di diventare loro amico) e di permettere ad altri che li conoscano. Questo per me vale più di qualsiasi libro tradotto.

E il tuo essere giornalista? Ha in qualche modo influito nel formare la tua dimensione poetica?

Ha influito togliendomi tempo (anche) alla mia scrittura, ma d’altra parte di qualcosa bisogna pur vivere, e insegnandomi la necessità dell’essenziale, della sottrazione, del limite nella scrittura, perché ovviamente chi scrive articoli ha uno spazio determinato da riempire oltre il quale non può andare.

Per tanti anni hai curato “Voci dalla Sala d’Aspetto”, lo spazio che il festival “Stazione di Topolò – Postaja Topolove” ha dedicato alla poesia. Che esperienza è stata? Cosa ti ha permesso di creare e di percepire, nell’ambito della poesia contemporanea, ma non solo?

È stata uno sguardo privilegiato che mi ha permesso di conoscere la poesia, italiana, slovena e non solo. Dal primo anno, era il 1996, per oltre vent’anni (anche con la residenza artistica Koderjana) ho sempre voluto ci fosse presente almeno un autore sloveno, per dare la possibilità al pubblico italiano di conoscere quella letteratura. Ma ci sono stati altri incontri importanti, penso a Leonardo Zanier, Franco Loi, Jack Hirschman, Pierluigi Cappello, a tanti altri.

I tuoi libri hanno sempre contenuto una riflessione sulle parole e sul loro uso, basta pensare al titolo emblematico della raccolta del 2010, “Le parole nascono già sporche”. E oggi, come stanno le parole?

Male, direi. Mi viene da dire che ci salvano i silenzi, quando ci sono. Ma troppo spesso invece siamo sommersi da parole che dicono tutto e il contrario di tutto, che sono calpestate, denigrate, e la deriva populista in cui sta andando il mondo da una parte, e l’uso scriteriato dei social dall’altra, non aiutano. Come diceva Nanni Moretti in un film, le parole invece sono importanti. Deve essere per questo che ne uso poche, sia nella poesia che nel dire quotidiano.

Fra una raccolta e l’altra hai sempre fatto trascorrere un tempo significativo, quattro cinque anni. A cosa è dovuto questo lasso di tempo così ampio? Soprattutto in una società come la nostra che, ormai da decenni, è diventata bulimica nella produzione letteraria….

Di anni tra una raccolta e l’altra ne sono passati anche dieci. Sono sempre stato lento nello scrivere poesia, perché tendo a soppesare, prima di ogni parola scritta, ogni pensiero. Non è che mi sforzo di farlo, è che mi viene così. Credo sia anche perché mi sembra importante rispettare il lettore, non dargli in pasto qualsiasi cosa.

“Ricordarsi del privilegio” ha anche una sezione che contiene cinque inediti. Il tuo scrivere odierno cosa sta affrontando, in cosa è immerso?

“Ricordarsi del privilegio” è il titolo della prima poesia inedita e dell’antologia non a caso. Non voglio parlare di massimi sistemi, anche se penso dobbiamo considerarci, noi che viviamo in questa parte del mondo, grati del fatto che non andiamo ogni sera a dormire pensando che di notte può caderci una bomba in testa.

Pensò però soprattutto al privilegio dato dalle piccole cose quotidiane, da un gesto, da una parola, da uno sguardo. Quello che Wim Wenders ha raccontato così bene nel film “Perfect days”. Se non perfetti, i nostri giorni siano almeno qualcosa per cui vada la pena vivere, magari con un sorriso: di questo dobbiamo renderci conto, dobbiamo ricordarci.

L’autore:

Michele Obit (1966) ha pubblicato le raccolte poetiche “Notte delle radici” (1988, premio Lions club Milano), “Per certi versi / Po drugi strani” (1995), “Epifania del profondo / Epiphanie Der Tiefe” (Austria, 2001), “Leta na oknu” (2001), “Mardeisargassi” (2004), “Quiebra-Canto” (Colombia, 2004), “Le parole nascono già sporche” (2010), “Marginalia” (Slovenia, 2010)“La balena e le foglie” (2019, Premio Internazionale “Rainer Maria Rilke”) e la plaquette “Un uomo è anche un aratro” del 2015.

Ha tradotto in italiano e fatto pubblicare i principali poeti e scrittori sloveni, tra questi Srečko Kosovel, Boris Pahor, Miha Mazzini, Aleš Šteger, Bronja Žakelj, Primož Čučnik e Miljana Cunta.

È direttore responsabile del settimanale bilingue della minoranza slovena in Italia “Novi Matajur”. Ha curato la rassegna “Voci dalla Sala d’Aspetto” al festival “Stazione di Topolò – Postaja Topolove”, e il relativo progetto di residenza per scrittori e poeti “Koderjana”.

Attualmente cura la rassegna di incontri con l’autore “Drugi glasovi Altre voci”, a San Pietro al Natisone (Ud).

(Michele Obit “Ricordarsi del privilegio” pp. 67, 13 euro, Campanotto editore2025)

Immagini —————–

L’ultimo gioco

di Salvatore Bossone

Tempo presente ——————

That world was enough, you say Quel mondo era abbastanza, dici

Cinque testi inediti in italiano

di Caroline Clark

Tonight Moscow

When your streets are beyond

the touch of sun

and darkness gulfs your greying gullies

let your rooftops flare red

flank by flank

each stand of white

from shadow streets to desert fire,

your heights to where the railway track

cuts through a depth now filled with light,

one second acres wide

set with stones of paradise –

Moscow flare red

tonight.

Mosca stasera

Quando le tue strade sono al di là

del tocco del sole

e l’oscurità inghiotte i tuoi gabbiani che si fanno grigi,

lascia che le punte dei tuoi tetti si infiammino di rosso

fianco a fianco

ogni fila di bianco

dalle ombre della strada al fuoco del deserto,

le tue cime verso dove il binario della ferrovia

taglia una profondità riempita adesso di luce,

in un secondo grandi acri

fissati con pietre di paradiso –

Mosca infiammati di rosso,

stasera.

*

Tell me,

I say, the sounds

you used to love. But before

you can, I give mine.

The slanting rain on wild black nights,

me inside below it dry.

The heating coming on,

its clicking comfort

promising maybe a frost, maybe snow,

maybe that the world will be changed.

For you,

a summer evening,

the kind you used to get.

The balcony door open

and Dad watching football inside.

Sounds mix,

the distant cries of kids,

the late light evenings carrying over

in their shouts.

That world was enough, you say.

Dimmi,

Pronuncio, i suoni

che eri solito amare. Ma prima

che tu possa, consegno i miei.

La pioggia obliqua sulle notti scure e selvagge,

io mi asciugo in lei.

Il calore sta arrivando,

fa nascere il benessere

forse promette gelo, forse neve,

o forse che il mondo verrà cambiato.

Per te,

una sera d’estate,

il genere che solitamente volevi.

La porta del terrazzo aperta

e dentro papà che guarda il calcio.

Un incrocio di suoni,

le grida lontane dei ragazzi,

la tarda luce della sera si allunga

nelle loro urla.

Quel mondo era abbastanza, dici.

*

The Myth of the Nightingale

Arrowshadowed I wait at the city’s core,

earthbound in dust. First murmurs an underground

stream, gurgling audible waterways, sound

becoming beaded globes propelled through narrow

canals. When away is all I know – now break

these ambersounded notes. All of me is burgeoning

to burst these boulders, pebbles and stones and over-

flow, flower into the kerbside world.

All that you hear is real. May you be blessed

in strangeness, loved in newness. I’ll shake you loose

a summer storm against the background roar.

Through jasmine and lime, I’ll sing you to my source.

Let there be flowers in the sand, lilacs in the streets.

I can make more life, more life than the sun.

Il Mito dell’Usignolo

Adombrato dalle frecce attendo nel cuore della città,

in polvere legato alla terra. I primi sussurri un flusso

sotterraneo, gorgogliano gli udibili corsi d’acqua, suono

che diviene globi di perle sospinti attraverso stretti

canali. Quando via è tutto quello che so – ora rompo

queste note dal suono d’ambra. Tutto di me sta germogliando

per scoppiare questi massi, ciottoli e pietre stra-

ripamento, fiore nel mondo da marciapiede.

Tutto quello che senti è reale. Possa tu essere benedetto

nella estraneità, amato nella novità. Ti scatenerò

una tempesta estiva contro il ruggito in sottofondo

Attraverso il gelsomino e il tiglio, ti condurrò cantando alla mia fonte

Lascia che ci siano i fiori nella sabbia, lillà nelle strade.

Posso creare più vita, più vita del sole.

Saying Yes in Russian

Place the tip of your tongue

against the roof of your mouth

pressing the point just behind your teeth.

Push up, jaw tough, eyes hard.

Make as if to say no, nyet,

think of the negative n of never, at least, not yet.

In this position and state of mind,

swiftly release the tongue forward and down;

you must surprise it, yourself and the one who asked.

Then turn that heavy knock of a n

into the delicate etiquette of da.

Dire sì in russo

Metti la punta della lingua

contro il palato della bocca

spingi il punto proprio dietro ai denti.

Solleva, mascella ferma, occhi duri.

Fai come per dire no, nyet,

pensa alla n negativa di un “non più”.

In questa posizione e stato mentale,

rilascia velocemente la lingua avanti e in basso;

ti devi sorprendere, tu e colui che te l’ha chiesto.

Poi rovescia il pesante colpo di una n

nella etichetta delicata di un da.

*

Italian Lessons

One year, her last good one,

she wrote out all the verb endings

on a sheet of paper and gave it to me.

Is this all I need to know?

-are, -ere, -ire, -ato, -uto, -ito.

Then she went downhill.

We’d sit in front of her heater

repeating the present perfect.

Now I know the future.

Lezioni di italiano

Un anno, il suo ultimo buono,

lei scrisse tutte le finali dei verbi

su un foglio di carta e me lo diede.

Questo è tutto quello che ho bisogno di sapere?

-are, -ere, -ire, -ato, -uto, -ito.

Poi si aggravò.

Sedevamo di fronte al suo termosifone,

ripetendo il passato prossimo.

Ora io conosco il futuro.

(I testi di Caroline Clark sono tradotti in italiano da Laura Corraducci)

L’autrice:

Caroline Clark ha pubblicato tre libri: “Saying Yest In Russian” (Agenda Editions, 2012); “Sovietica” (2021) e “Own Sweet Time” (2022) entrambi con CB Edition.

Ha tradotto il saggio che dà il titolo alla raccolta di opere della poetessa russa Olga Sedakova, “In Praise of Poetry“, pubblicata da Open Letter Books nel 2015.Ha pubblicato di recente sul sito Fictionable.

Nel 2026 Black Herald Press pubblicherà il suo prossimo libro, “What Lies Ahead and Other Essays”.

Vive a Lewes in Inghilterra e lavora come interprete di comunità per russofoni.

La traduttrice:

Laura Corraducci è nata a Pesaro nel 1974 è insegnante di inglese.

Organizza con il Comune della sua città la rassegna poetica “Vaghe stelle dell’Orsa” sulla poesia italiana e straniera.

Ha pubblicato la raccolta di poesie “Lux Renova” nel 2007 con Edizione Del Leone, “Il Canto di Cecilia e altre poesie” nel 2015 con Raffaelli editore e “Il passo dell’obbedienza” con “Moretti e Vitali nel 2020.

Ha scritto e portato in scena diversi recital letterari, l’ultimo “Orgoglio e Pregiudizio” riadattamento a due voci del celebre romanzo di Jane Austen.

Ha tradotto il libro “Saying Yes in Russian” (Dire sì in russo) di Caroline Clark, poesie del poeta americano Bill Wolak, della poetessa turca Muesser Yehniay e del poeta indiano Sonnet Mondal apparsi in blog e antologie letterarie.

Immagini —————–

Siamo veniamo andiamo

di Salvatore Bossone

Voce d’autore ———————–

La rinuncia del fiore più alto

Isabella Leardini, “Maniere nere”

di Roberto Lamantea

È un libro di evanescenze, trasparenze, ali d’acqua e aria “Maniere nere” di Isabella Leardini, appena pubblicato nello “Specchio” Mondadori, forse il libro di poesia più bello del 2025. Sono parole sospese sull’aria, dove i bambini “guardano stupiti i non più vivi”, gli ungebornen, i “non nati” di Georg Trakl, il poeta austriaco di stagni azzurri e rossi boschi autunnali morto nel 1914 a 27 anni. Sono poesie dove nell’erba “dorme improvvisa la paura“, i morti amano i vivi e giocano con le perle nella luce dell’erba. Poesie-fiaba: “l’albero dell’aria non mette fiore/ rossi petali senza colore”. Creature indefinite chiedono di fiorire, “mani di piume, dita di corallo/ abbiamo un vestito di conchiglie vuote”. Poesie d’acqua e fiori.

“Maniere nere” – “maniera nera è una tecnica d’incisione in cui l’immagine emerge da un opaco fondo scuro, come luce che filtra attraverso il buio” spiega l’autrice nelle note – è un libro incantato e misterioso, un libro magico di bambini come ombre nel bosco, perle, stelle marine, alghe, fiori d’aria e d’acqua, coleotteri, conchiglie, alghe. Si potrebbe abbondare con le citazioni per una poesia così colta, ma è amore quello che traluce da queste pagine, non rinvii eruditi e civettuoli, l’amore dei versi – dei libri – è respiro, non abito di filologi: Emily Dickinson, Virginia Woolf (citata in una sequenza dedicata alle scrittrici suicide accanto a Mariangela Sears, Antonia Pozzi, Sylvia Plath).

Una recensione molto bella su laltroveappuntidipoesia cita Valéry per il simbolismo acquatico, Paul Celan, e concorda sulla Dickinson: “L’elemento acquatico attraversa l’intera raccolta non come semplice motivo tematico ma come vera e propria categoria ontologica. “A lungo siamo stati nel battito/ di un’acqua che non era vera onda”: l’acqua amniotica, l’acqua della memoria prenatale, l’acqua come dimensione originaria a cui è possibile tornare. Ma è anche l’acqua della morte, della dissoluzione, del farsi informe” (ed ecco Trakl); inoltre Amelia Rosselli, Margherita Guidacci, Maria Luisa Spaziani.

Traspaiono anche echi di Pascoli: alcuni testi di “Maniere nere” confinano con la filastrocca anche in metrica e rime e per l’uso “litanico, quasi incantatorio” dell’anafora.

La scrittura danza tra veglia e sogno, un velo delicato è forse un confine, un altro spazio dell’aria, una soglia intermedia tra qui e l’altrove. Anche i bambini sono trasparenze, come è un velo la memoria dell’infanzia, l’acquarello di una fiaba, le ali di una fata-libellula: “la poeta costruisce una vera e propria fenomenologia dell’incompiuto […] Questi “perduti vivi nell’enigma” non abitano il regno dei morti ma uno spazio intermedio, una soglia perennemente oscillante” (sempre in laltrove) e la soglia (Schwelle) è uno dei temi simbolo di Celan già nel titolo della raccolta del 1955 “Di soglia in soglia”.

Eppure è anche altro la poesia di Isabella Leardini: “Vengo dalle assi in cui germoglia/ nell’acqua al buio questo strano fiore/ frutto di stiva che natura affonda/ e rinasce fenice neve”. È una poetica della trasformazione: come le ali delle libellule, che sono quelle delle fate, e la loro trasparenza permette un altro sguardo sul mondo. È la metamorfosi delle forme al confine tra luce e buio, dove tutto è possibile, la fiaba come la coscienza.

“Maniere nere” è articolato in sette sezioni: Maniere nere, Danza delle conchiglie, I subacquei, Le alghe, Al buio dell’ala, La fortuna e l’epilogo La giustizia della neve, e nasce da una lunga gestazione, tre libri di poesia in vent’anni, dopo “La coinquilina scalza” (Niebo/La Vita Felice 2004), “Una stagione d’aria” (Donzelli 2017) e il saggio “Domare il drago. Laboratorio di poesia per dare forma alle emozioni nascoste” (Mondadori 2018): l’autrice guida workshop e laboratori di poesia in tutta Italia e insegna Scrittura creativa all’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Dal libro:

L’albero dei morti bambini

più splendente fiorisce ogni mese

frutto di interminabile sete

germogliare ostinato dell’amore.

Gioco che gira incantato

dove la vita sconosciuta esiste

spietata infanzia dei non vissuti

che guardano stupiti i non più vivi.

A un battito dalle mani

che non arrivano a toccare le mani

a un passo dalla polvere dei piedi

che battono lo spazio delle stanze

dietro gli stipiti aperti delle porte

indisturbati si stendono i rami.

*

Luce definitiva nell’erba

dove dorme improvvisa la paura

vento invisibile di ogni trasalire.

Anime risollevate, i morti

non si innamorano ma amano i vivi

giocano tra le dita piccole perle

ogni tanto le fanno cadere.

*

Stella che nel mare nuota

ma toccando la spiaggia si addormenta.

Stella marina primo fiore d’abisso

che le bambine accudiscono in segreto

come fanno con le cose degli altri.

In segreto si accrescono i figli

quando staccano dal ramo le mani.

*

Non è spazio a cui appartenere

la rinuncia del fiore più alto.

Rinuncia stellata di magnolia

è fiorire soltanto per il cielo,

rinunciare a fiorire prima ancora

di sapere che non si potrà fiorire.

*

Fiore della mia fronte

bianco di disperazione

unica possibile fioritura

che nel mio corpo mette radice.

Felice è chi riesce a fare fiore

con in mano il bulbo chiuso del destino

noi povere miracolanti in fila

chiediamo in che modo fiorire.

*

Per essere felici servono:

un cane che dorme felice

un uomo, anche se triste

poeti che scintillano lontani

che toccano ingenui la morte

e restano convinti che sia il mare.

Intervista a Isabella Leardini:

Molte immagini di “Maniere nere” ricordano figure dell’immaginario tra fiaba e natura, ricorrono immagini di fiori, insetti, pietre, trasparenze, sogni…

“Maniere nere” ha un tema molto preciso: la generatività e il suo rovescio, inteso come non generatività ma anche come pulsione di morte, suicidio. A queste due note di fondo si annodano cinque fili, uno di essi ha a che fare con l’invisibile: i morti e i bambini non nati sono i protagonisti del libro, coabitano le nostre stanze in un altrove-accanto che si apre sul confine delle porte. “Loro” è la persona plurale ricorrente di questo libro.

Il secondo filo è la natura come spazio simbolico del sommerso, la conchiglia come esoscheletro, la madreperla come immagine della poesia, il mare guardato come fondale-destinazione o come riva intesa come limite, spazio che ha comunque a che fare con la morte; poi l’erba come soglia, accesso al mondo

sotterraneo con il suo popolo di insetti mediatori. Il simbolo più ricorrente è il fiore, generativo ma anche metapoetico: i fiori subacquei diventano terrestri, mistero creativo e mostruoso prodigio, come la rosa stabilizzata che è metafora della scrittura.

Il terzo filo è proprio la poesia stessa, i poeti, il fraintendimento. Il quarto riguarda il femminile e le donne che hanno scritto, volutamente e come atto politico ho insistito sui simboli di una tradizione di cui faccio parte. L’ultimo filo è l’infanzia, la sua metamorfosi ferita: i ragazzini e le ragazzine che appaiono nel libro sono volti incontrati nei miei laboratori.

Anche se questo libro è stato scritto sulla soglia del sonno, in una sottrazione di coscienza, parlerei di visioni più che di sogni, il sogno è materia di scarto del quotidiano, la visione è vista altra. Per visioni e per simboli ha preso forma qualcosa che non poteva essere detto altrimenti, ma il modo in cui i simboli si sono presentati, come nel procedimento metaforico e anche nella fiaba, li pone nel testo come reali.

Leggendo i suoi versi vengono in mente Emily Dickinson, Georg Trakl, Antonia Pozzi (che cita): quali sono i suoi amori letterari, quelli che le fanno “battere forte il cuore”?

Forse non è un battere del cuore quello che cerco dalla poesia, piuttosto un battere della mente credo, e un battito – questo sì – del ritmo come ascesa o discesa. Se devo fare una genealogia Dante deve essere il primo che nomino, poi Emily Dickinson che per me gli siede accanto.

Da bambina sono stata ossessionata da Pascoli, credo che ci sia moltissimo di lui nei fantasmi e nella musica di questo libro. Da adolescente ho amato Baudelaire e Pavese, da ragazza Sereni e Achmatova, crescendo Rilke.

Wislawa Szymborska da alcuni anni mi accompagna quotidianamente, vive con me si potrebbe dire, e penso sia la presenza segreta di questo libro. Credo che ci siano due correnti contrastanti che vengono in superficie o in sottofondo in “Maniere nere”, una funzione Plath e una funzione Szymborska.

Poi ci sono due custodi, Piero Bigongiari e Margherita Guidacci, che apre e chiude il libro. Mentre ero immersa nella sua opera ho iniziato a scriverlo in misterioso rapporto con la sua voce, lei era una rabdomante e ha trovato l’acqua anche in me.

Antonia Pozzi è presente nel libro come figura, ma voglio citare anche Maria Luisa Spaziani e più in generale le autrici italiane del Novecento che ho antologizzato in “Costellazione parallela”, gran parte del libro l’ho scritto mentre lavoravo a quella antologia, immersa nel mare dei loro simboli.

Ci sono poi due libri di autori contemporanei che ho letto nel periodo precedente alla scrittura del libro e che credo abbiano lavorato in me, “Linea intera, linea spezzata” di Milo De Angelis e “Historiae” di Antonella Anedda. Questi due libri hanno inciso sulle ossessioni e i simboli che sono riemersi in “Maniere nere”.

Sono state importanti anche le voci di alcuni autori giovani a me vicini, credo che in poesia il rapporto con i figli e le figlie sia importante quanto quello con i padri e le madri.

“Maniere nere” è il suo terzo libro di poesia in vent’anni, dopo “La coinquilina scalza” (2004) e “Una stagione d’aria” (2017). Ogni libro ha un’architettura, un percorso, sezioni diverse: qual è il suo metodo di lavoro?

Il metodo è stare alla regola dell’opera che di volta in volta può cambiare tutte le regole. Mi sembra che il compito sia avere il coraggio di intercettare il libro appena prima che arrivi, iniziare a desiderarlo, e poi lasciare che conduca il gioco. Io credo che si debba arrivare almeno a metà per vedere ciò che si sta scrivendo, ma a quel punto bisogna saperlo riconoscere e conoscere.

Per “La coinquilina scalza” sono stati la voce e il tema a trainarmi, avevo vent’anni ed ero ossessionata dalla sincerità e dal congegno: un canzoniere d’amore come un romanzo stilizzato, capace di narrare con la sola trama dello scarto. Quattro sezioni di dodici poesie in ordine cronologico quasi fedele, scritte in quattro anni. Di quel libro sentivo il ritmo stabile, la regolarità della formazione. Dopo l’uscita della Coinquilina scalza ho scritto pochissimo, è iniziata la mia intermittenza.

“Una stagione d’aria” è un libro scandito dai vuoti; mi ha dettato la regola del silenzio, è il libro dei trent’anni, della sospensione. Nel 2011 era finito, ma aspettavo l’editore giusto ed è uscito nel 2017. Trattenere “Una stagione d’aria” ha bloccato qualcosa e compromesso l’esistenza di un libro che non ho scritto: “L’anello”.

Le poesie de “La Coinquilina scalza” avevano avuto molte stesure fino a una forma che si sarebbe poi fissata senza ripensamenti. Le poesie di “Una stagione d’aria” le ho sempre pensate come tuberi, cresciute sottoterra nei periodi di silenzio che duravano molti mesi, estratte già formate, tutte insieme, sezione per sezione. Un giorno al massimo ed erano finite. L’errore è stato ritoccarle all’ultimo momento, se potrò torneranno nella versione originale.

Scrivere “Domare il drago” è stato fondamentale per la conoscenza del mio processo creativo, non è un libro di poesia ma è scritto poeticamente. Dopo quel libro sapevo che non avrei più potuto scrivere poesia come prima, non avevo più scritto, se non una manciata di poesie in quattro anni, su commissione, come se la poesia potesse arrivare soltanto invitata. Sono le poesie che ora chiudono il libro come antefatto e incredibilmente ne prevedono i simboli.

Dopo altri due anni di silenzio, nella primavera del 2021 mi si sono presentati due versi, ho scritto la poesia che apre il libro e che ancora resta per me un mistero. Da quella notte ho scritto ogni notte per sei mesi, sulla soglia del sonno.

La mattina seguente aprivo il quaderno, decifravo la mia scrittura con timore e sorpresa. La felicità di scrivere superava il rischio di quello che prendeva forma, tutte le poesie parlavano di morte, ero disposta a guardare pur di scriverle. Non lo avevo detto a nessuno, temevo che mi sarei fermata, era un segreto come lo era stato all’inizio, scrivevo libera da me stessa.

Dopo averne scritte circa quaranta ho capito ciò che stavo scrivendo, ho iniziato a trascriverle in un file e ho deciso di scrivere “Le alghe” e il poemetto sulle ragazze suicide, ma li ho scritti con lo stesso procedimento. Per un attimo ho creduto di aver trovato la chiave del gioco.

Il lavoro sui testi di “Maniere nere” è stato in sottrazione: sottrazione di coscienza, sottrazione di qualche verso appena. Se le poesie di questo libro hanno una così fitta trama di allitterazioni, novenari ed endecasillabi è proprio perché il procedimento di scrittura ha agito sugli aspetti più istintuali del linguaggio poetico, la musicalità e la metafora.

Anche il fatto che ogni giorno io conduca laboratori di poesia credo abbia inciso sulla mia scrittura, trasformando il lavoro sul testo in qualcosa di preconscio; la poesia in fondo è un’intonazione, un’accordatura. Sentivo in quelle poesie una dimensione quasi medianica che non doveva essere toccata troppo e il grande lavoro di questo libro è stata la struttura: per due anni ho lavorato soltanto a quella.

I testi non sono nell’ordine in cui sono stati scritti, i fili erano tutti ingarbugliati, il mio compito è stato dipanarli, la maniera è stata portarli in primo piano perché potessero narrare in altro modo.

A differenza dei miei libri precedenti “Maniere nere” non è narrativo, lavora per nuclei simbolici e ogni sezione è un capitolo quasi poematico annodato agli altri. Dopo due anni di silenzio ho scritto la sezione “La fortuna”, l’unica che rispetta un ordine cronologico dei testi.

Il procedimento di “Maniere nere” io lo vedo come una mano che lavora nel buio, senza vedere la materia che tocca, a cui si affida tanto quanto la domina.

Scrive a penna, allo smartphone, al computer? La tecnologia è “nemica” della poesia o è solo un altro strumento? Leggo che alcuni autori per scrivere ricorrono anche all’intelligenza artificiale: che cosa ne pensa?

Ho iniziato “La coinquilina scalza” su una macchina da scrivere e l’ho finita al pc, è davvero un libro sul confine del secolo. “Una stagione d’aria” l’ho scritto interamente al computer, le ultime poesie forse sul telefono.

Sono disgrafica e per molto tempo la scrittura a mano era diventata dolorosa e indecifrabile.

Negli ultimi anni ho avuto l’esigenza di scrivere a mano, ho ricominciato a farlo e fin dalle prime poesie di “Maniere nere”, scritte su foglietti e poi numerate su un quaderno, mi sono accorta che è un canale più diretto all’inconscio e alla scrittura di soglia.

Tutto questo libro è scritto su tre quaderni e credo sia prezioso averne tutti gli autografi, a futura riprova di ciò che ho raccontato.

L’intelligenza artificiale per ora è uno strumento, come ogni tecnologia decisiva, anche la scrittura e la stampa lo sono, cambierà le nostre menti e percezioni. Io ho sempre fiducia nel genio, vedremo se e come la userà.

(Le fotoritratto di Isabella Leardini sono di Valentina Solfrini)

L’autrice:

Isabella Leardini è nata a Rimini nel 1978. Ha pubblicato le raccolte di poesia “La coinquilina scalza” (Niebo/La Vita Felice 2004) e “Una stagione d’aria” (Donzelli 2017).

Insegna Scrittura creativa all’Accademia di Belle Arti di Venezia e da anni tiene workshop e laboratori di poesia in tutta Italia con il metodo da lei stessa ideato, oggetto del saggio “Domare il drago” (Mondadori 2018).

Dal 2022 dirige il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna; cura inoltre le collane di poesia dell’editore Vallecchi, per cui ha pubblicato l’antologia “Costellazione parallela. Poetesse italiane del Novecento” (2023).

(Isabella Leardini “Maniere nere” pp. 128, 18 euro, Mondadori “Lo Specchio” 2025)

Immagini —————–

Dimensioni parallele

di Salvatore Bossone

Voce d’autore ——–

A megghiu isca arresta u pani La migliore esca resta il pane

Saragei Antonini, “La volpe dell’insonnia: a spizzata”

di Giovanni Fierro

È sempre più interessante il mondo poetico di Saragei Antonini, luogo dove lingua italiana e dialetto sono creature che si incontrano, e in questo suo nuovo “La volpe dell’insonnia: a spizzata” sono anche capaci, nello stesso testo, di mescolarsi in un qualcosa di unico, di davvero raro.

Sorprende Saragei Antonini, perché già dalle prime pagine la sua scrittura trova una nuova lunghezza d’onda con cui esprimersi, ed in cui è veramente un grande piacere sintonizzarsi. Il verso si fa più largo che in passato, lo sguardo si muove con maggiore ampiezza, “vedere piano come un lume rimanere come una pagina e quando una porta si/ chiude male lasciarla così: col suo desiderio di soglia – la sorte è stare socchiusi”. E chi legge si trova in un paesaggio da esplorare, in cui immergersi, passo dopo passo.

La prima parte del libro, “la volpe dell’insonnia”, è tutto un accendersi di epifanie, svelamenti del quotidiano che hanno il profumo e l’odore della vita stessa: “mangi con la sinistra mangio con la destra ti metto ancora nella notte e nel giorno/ nel salto e al risveglio – c’è un verso su cui fare stare il pane e uno per soffiarci”, “mi dai un’arancia questo il peso del nostro silenzio io la spoglio della buccia”.

Questo per capire che Saragei Antonini ha imbastito anche un lavoro differente con il tempo, che adesso si fa anch’esso più ampio, capace così di permettere alla sua poesia di abbracciare ancora più cose, più contenuto, nel suo andare maggiormente in profondità.

Tanti sono i passaggi che meritano la citazione, vere e proprie istantanee che catturano e regalano qualcosa di speciale. Come “gli appunti dell’inverno la primavera che copia”, oppure “il dietro delle cose ora è davanti e i guanti sono monouso” o ancora “sì piango è il mio modo di guardare fuori quando apri piano la porta”. A cui aggiungere un vero e proprio ritratto, tratteggiato con segni universali: “mia madre ha sempre cercato la verità/ mio padre creava abiti su misura”. Perché bisogna sempre andare “a lezione di candela: imparare a stare nella bugia”.

Tanto è esposta e in rilievo questa prima parte del libro, scritta in italiano, quanto si fa invece più intima, raccolta e voce anche di uno smarrimento umano la seconda, “a spizzata”, scritta in dialetto.

Qui il respiro è trattenuto, il silenzio riempie le parole, ogni minuto accadimento è ancor più appartenenza personale. C’è il bisogno dell’orientamento, “ro tempu nun mi sacciu squaràri nenti/ è assai ca sacciu ri unni s’adduma a luci” (“del tempo non so immaginarmi niente/ è già abbastanza che so dove si accende la luce”) e il desiderio di uno spazio in più, non solo da guardare ma anche da respirare, “c’è na finestra ca nun si rapi cchiù/ è misa accussì àuta ca a talìu comu na luna china” (“c’è una finestra che non apre più/ è messa così in alto che la guardo come una luna piena”).

Le pagine de “a spizzata” hanno contorni meno rassicuranti, hanno bordi da cui è più pericoloso sporgersi, dove “u scuru mpasta/ u lustru acchiana/ appoi u Signuri fa i cunti” (“il buio impasta/ la luce sale/ poi il Signore fa i conti”) e in cui “vulissi u mari vicinu e ddì scogghi niuri cauri ri nfanzia” (“vorrei il mare vicino e quegli scogli neri caldi d’infanzia”).

Tutto questo libro è un attraversare il nostro presente, in una voce originale e capace di trovare l’autenticità e l’esperienza di ogni singolo momento.

Stare con la poesia di Saragei Antonini e nel suo scrivere di “La volpe dell’insonnia: a spizzata” è esperienza da fare, custodire e tramandare.

Dal libro:

a dire il nero diamo il tempo alla volpe dell’insonnia di sfamarsi e impaurirsi

della tua bianca gentilezza del lento rito dell’avvicinamento a dire ancora più nero

le prime lame del mattino e oltre la porta il bue a fissarti.

*

conserva i bottoni

sono le promesse più vicine al respiro

attraversati tante volte

quelli dei morti sono i più tondi

quando un bottone viene a mancare tu

mettili insieme come monete

che cambierai per un po’ di caldo nel freddo

per le loro confidenze a un filo di corpo

un bottone non va stretto

vive di una linea di cuore

l’asola che lo aspetta ad occhi chiusi.

*

cchì ricissi me’ matri

si m’attruvassi no’ funnu ra notti

a talìari i stiddi –

capaci ca

cchì ci fai ancura ccà luci addumata.

cosa direbbe mia madre

se mi trovasse nel fondo della notte

a guardar le stelle –

probabilmente

cosa fai ancora con la luce accesa.

*

ma u Signuri u pararisu

fini uri fallu?

nun sacciu ri unni si trasi

ma tu ci nesci sempri

ma il Signore il paradiso

ha finito di farlo?

non so da dove si entra

ma tu ci esci sempre

*

sunu catti r’amuri

ca nun tegnu cchiù ne’manu

na prumissa è cosa àuta

spiddu ca nun scanta

sono carte d’amore

che non tengo più nelle mani

una promessa è cosa alta

fantasma che non spaventa

Intervista a Saragei Antonini:

La sorpresa è vedere che le prime frasi del libro sono più lunghe che in passato, vedere che contengono più parole, che lo sguardo del loro significato si è fatto più ampio. E questo significa che c’è anche un lavoro con il tempo differente, che si fa anch’esso più ampio. È come se ci fosse stato il bisogno di una durata maggiore, per costruire queste poesie. Mi sbaglio?

Alcuni testi della raccolta hanno un cammino orizzontale e prima di tutto perché seguono la respirazione e il dire quelle parole con un tempo dell’orizzonte – ho scritto in passato con questa andatura – non so se questo riguarda il farsi del tempo più ampio e l’abbracciare più cose – forse questo è dato dalla parola – anche solo una – spero sempre che scrivere sia un andare in fondo che sia terra o cielo, e a volte anche in un dialogo tra sogno e veglia – qualcosa oltre lo scrivere.

Il quotidiano è sempre e comunque il luogo dell’accadere del tuo fare poesia. Per quale motivo?

Il quotidiano per me è osservare e ascoltare ogni giorno e ogni notte con tutto quello che portano e contengono o non contengono affatto – un’attenzione al tempo con riconoscenza.

“La volpe dell’insonnia”, la prima parte del libro, è anche un fiorire di complicità. C’è un continuo io + tu che è sempre nel centro dell’attenzione… ti ci ritrovi in questo?

Sì, nella prima parte del libro “La volpe dell’insonnia” ci sono testi più chiaramente amorosi – un dialogo tra un Tu e un Io – dichiarazioni, confidenze e, come hai notato tu, complicità.

L’immagine e la presenza del pane sono continue in queste pagine. Che significato ha per te?

Il pane è pane – antico – essenziale – è sacro per me: il tempo e la cura che occorrono per farlo – il tenerlo nelle mani – il poterlo condividere – da solo saprebbe bastare – è corpo e grazia.

La seconda parte, “A spizzata” – che è anche quella scritta in dialetto – si muove in altre dimensioni. Dal pane l’attenzione (e la presenza) si sposta alle stelle…. Cosa succede di diverso?

Nella seconda parte del libro “a spizzata” accade la spezzata, il lampo – accade il sentire di una lingua diversa e mescolata all’altra – uno sguardo al cielo per orientarsi e non rimanere solo terreni – accade il capovolgimento della clessidra.

Il dialetto è una strada più diretta e pietrosa al sangue – un canto biologico e forse la scaramanzia tra i morti e i vivi.

Nel tempo le due lingue, l’italiano e il dialetto, si sono naturalmente mescolate – così accade che pronuncio parole che sono l’unione di entrambe – ho scritto testi che avevano l’urgenza dell’una e dell’altra insieme come un dialogo tra loro e una complicità – un’intesa reciproca e sorgiva – forse anche questa è una relazione e che conduce a un’altra presenza: una terza lingua.

E qui c’è un senso di solitudine quasi, uno smarrimento che va e viene, ma che comunque dà sapore a questa parte del libro. Cosa l’uso del dialetto riesce a farti scoprire, che nella prima parte si nascondeva o celava?

Il senso di solitudine lo sento quando scrivo in dialetto e sia quando scrivo in italiano – e forse perché si scrive soli – per me si scrive ritirandosi – quello che scopro nel dialetto lo scopro anche nell’italiano quello che cambia sono i suoni e i tempi. Un esempio è la vecchia che legge il caffè in lingua nera: è la voce in alcuni testi in dialetto, ed è la voce degli antenati, non solo la mia.

In alcuni testi l’italiano e il dialetto condividono la pagina, si intersecano. Si cercano in una vicinanza importante. Da cosa nasce questa scelta di scrittura?

Le due lingue ora convivono e aggiungo in equilibrio – lavorano contemporaneamente a qualcosa che riguarda la parola la cellula (e dopo la cellula c’è altro) rispetto a qualcosa che non so ancora se più grande o quasi invisibile – è una dualità che guarda allo zero e lo zero è intero. La complessità è farlo, dunque esserci senza spezzarlo. Lo zero è essere nel mondo – è lo stare al mondo spogliandosi ogni volta di quello che si crede di sapere e di portare – non posso dire che è ricominciare né rinascere – ha a che fare forse con il proseguire più concentrati e anche più altrove se si guarda a quante “cose” esistono.

L’autrice:

Saragei Antonini è nata a Catania nel 1973, città dove vive. Nel 2000 pubblica la raccolta di poesie “Il cerino soggetto“ (1° premio ex aequo Edda Squassabia, prima edizione), nel 2004 “L’inverno apre un ombrello in casa” (3° premio ex aequo Città di Marineo 2005), nel 2010 “Sotto i capelli una nave” (3° premio Angelo Majorana 2013), nel 2013 “Egregio signor Tanto” (3° premio Pietro Mignosi X edizione; menzione d’onore al Premio Va Pensiero 2017 e al Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti 2017), nell’aprile 2017 pubblica “La passione secondo”.

In dialetto ha pubblicato le raccolte “A virina” (2019) e “A scala è fimmina” (2024).

Diverse le menzioni di merito e le segnalazioni in concorsi e premi. Nel 2018 con la poesia “U chiòvu” le viene assegnato il Premio Nazionale Giuseppe Malattia della Vallata di Barcis – XXXI edizione.

Nella ventesima edizione del Concorso Guido Gozzano riceve il Premio Speciale Poesia Dialettale con la silloge in dialetto “Comu ‘na ugghia ̎. Sue poesie sono presenti in antologie e riviste in Italia e all’estero.

(Saragei Antonini “La volpe dell’insonnia: a spizzata” pp. 177, 12 euro, collana Arca curata da Anna Maria Farabbi, Al3viE – pièdimosca edizioni 2025)

Immagini —————–

Paradiso con démoni

di Salvatore Bossone

Testo unico ——————–

XCIII A une passante A una passante

di Charles Baudelaire

XCIII A une passante

La rue assourdissante autour de moi hurlait.

Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,

Une femme passa, d’une main fastueuse

Soulevant, balançant le feston1 et l’ourlet;

Agile et noble, avec sa jambe de statue.

Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,

Dans son œil, ciel livide où germe l’ouragan,

La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

Un éclair… puis la nuit! – Fugitive beauté

Dont le regard m’a fait soudainement renaître,

Ne te verrai-je plus que dans l’éternité?

Bien loin d’ici ! trop tard! jamais peut-être!

Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,

Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais!

(da “Les Fleurs du Mal”, 1857)

XCIII A una passante

Urlava attorno a me la via, senza pietà.

Alta, snella, in gramaglie, sovranamente triste,

con sontuosa mano sollevando le liste

dell’abito, guarnito di ondosi falbalà,

e con gamba di statua, passò una donna: vidi,

bevvi nell’occhio suo, con spasimi d’insano,

come in un cielo livido, gravido d’uragano,

dolcezze ammalianti e piaceri omicidi.

Fu un lampo… poi la notte. Fuggitiva beltà,

nel cui sguardo, all’istante, l’anima mia risorse,

non ti vedrò più dunque che nell’eternità?

Altrove, e via di qui! Troppo tardi! mai, forse!

Poiché corriamo entrambi a ignoto e opposto sito,

o tu che avrei amato, o tu che l’hai capito!

(Traduzione di Gesualdo Bufalino, in Charles Baudelaire “I fiori del male“, Mondadori 1983)

Una poesia di Baudelaire

di Giancarlo Sissa

Premetto che la poesia che più mi piace sono non meno di mille, dislocate e pulsanti lungo le età della mia vita come creature disobbedienti, voci d’eserciti in rotta, mamme che fanno la spesa, amanti che pedalano nella nebbia lungo l’argine del fiume, e che sono per me come la pioggia verso la sete, come la notte trascorsa sottovoce, come l’albero che resiste e testimonia. Quella che qui trascelgo dunque è semplicemente quella che mi ha convocato a una rilettura e a una coincidenza che racconterò fra poco.

“A una passante” è la poesia XCIII de “I fiori del male” di Charles-Pierre Baudelaire, pubblicata per la prima volta su “L’Artiste” il 15 ottobre 1860 è l’ottavo testo della sezione Tableaux parisiens (Quadri parigini) che ne contempla diciassette in totale. Va qui in scena un gesto quotidiano e infinito al tempo stesso, lo sguardo fra il poeta e una donna – la passante del titolo – che viene descritta, nella splendida traduzione di Gesualdo Bufalino, come “Alta, snella, in gramaglie, sovranamente triste” sicché non è difficile per noi vederla avanzare bellissima lungo la via nella raffinata eleganza del lutto, silenziosa e tuttavia sfuggente dominatrice d’anime e destini, in primis quello di Baudelaire, naturalmente, la cui anima non a caso si trova a risorgere nel nitore di tanta “Fuggitiva beltà”.

È un lampo, certo, un breve istante – forse capitato almeno una volta anche a ognuno di noi – nel quale bere dallo sguardo tutto il fascino ammaliante e tutto il pericolo insiti nella creaturalità femminile, ma è un lampo che apre ipotesi d’eternità, d’un “mai, forse!” riferito alla possibilità di un nuovo incontro, affidato al caso o, e qui si apre la mia ipotesi di lettura, all’energia della poesia, sia in quanto testo sia in quanto attitudine erotica e spirituale che la Poesia, quella con la P maiuscola, sa luminosamente (e forse numinosamente) riconoscere nel quotidiano, cosa che Baudelaire, splendido flaneur parigino, conosceva bene. Metafora, in definitiva, trasferimento di significato d’un’istante verso le suggestioni eterne dell’amore o “schema della catastrofe” secondo la definizione che di questo sonetto offre Walter Benjamin.

E ora la coincidenza che, in quanto junghiano convinto definisco tale sorridendo. Ecco che a mia volta, minuscolo e risibile flaneur, attraversando le piazze di Bologna e pensando a cosa avrei potuto scrivere del testo di Baudelaire, mi imbatto in un mercatino vintage di suppellettili varie e di libri polverosi dove acquisto (per un euro!) “Scorciatoie – Poesie 1945-1997” dell’americano James Laughlin, tradotto da Massimo Bacigalupo e il cui testo d’apertura, la poesia “Song” (Canzone), del 1978 circa, è senza ombra di dubbio la prosecuzione? la risposta? l’ulteriore possibile sviluppo? del sonetto di Baudelaire. Anche qui si tratta d’un reciproco fuggevole sguardo fra il poeta e una passante, nella fattispecie una donna, di chiaro fascino, che va rincasando al mattino “appena venuta da tutta una notte fuori” (“fresh from a night of it” nell’originale), anche qui il gioco d’anime resta inconseguente, altro è già accaduto altrove, prima, nella notte trascorsa, è un po’ come se la poesia di Laughlin fosse il dopo del sonetto di Baudelaire, al poeta resta solo il manque amoroso, il necessario perché la Poesia, ancora una volta quella con la P maiuscola, abbia futuro.

A conforto di questa mia lettura riporto qui di seguito i versi finali di entrambi i testi, quello di Baudelaire:

Fu un lampo… poi la notte. Fuggitiva beltà,

nel cui sguardo, all’istante, l’anima mia risorse,

non ti vedrò più dunque che nell’eternità?

Altrove, e via di qui! Troppo tardi! mai, forse!

Poiché corriamo entrambi a ignoto e opposto sito,

o tu che avrei amato, o tu che l’hai capito!

E quello di Laughlin:

angolo aspettando il semaforo e i tuoi

occhi mi hanno fissato bella così

bella e tu hai capito che

avevo capito e hai capito che

ti desideravo anch’io così fresca

dopo tutta una notte fuori bellissima.

Allo stesso modo le due poesie si guardano e si riconoscono, a un secolo di distanza l’una dall’altra, secondo una logica che getta il quotidiano nel sempre e che fa del manque la più accesa presenza. Questione di Poesia.

Song

di James Laughlin

O lovely lovely so lovely

just fresh from a night of

it lovely oh I saw you at

nine in the morning coming

home in the street with no

hat and your coat clutched

tight but not hiding your

evening dress lovely and

fresh from a night of it

lovely you stopped on the

curb for the light & your

eye caught mine lovely so

lovely and you knew that

I knew and you knew that

I wanted you too so fresh

from a night of it lovely.

(da “In another country”, 1978)

Canzone

Bella bella oh bellissima

appena venuta da tutta una notte

fuori proprio bella oh ti ho vista alle

nove di mattina che tornavi

a casa per strada senza

cappello e tenevi il cappotto

stretto ma non nascondeva il tuo

abito da sera bellissima e

appena venuta da tutta una notte fuori

bellissima ti sei fermata all’

angolo aspettando il semaforo e i tuoi

occhi mi hanno fissato bella così

bella e tu hai capito che

avevo capito e hai capito che

ti desideravo anch’io così fresca

dopo tutta una notte fuori bellissima.

(Traduzione di Massimo Bacigalupo, in James Laughlin, “Scorciatoie – Poesie 1945 – 1997”, Mondadori 2003)

Gli autori:

Giancarlo Sissa è nato a Mantova nel 1961. Vive nei pressi di Bologna. Ha pubblicato “Laureola” (1997 Book Editore), “Prima della tac e altre poesie” (Marcos y Marcos 1998), “Il mestiere dell’educatore” (Book Editore 2002), “Manuale d’insonnia” (Aragno, 2004), “Il bambino perfetto” (Manni, 2008), “Autoritratto (poesie 1990-2015)” (italic/pequod, 2015), “Persona minore” (qudulibri, 2015), “Archivio del Padre” (MC edizioni 2020), “Tamen” (Moretti&Vitali Editori, 2023).

Dal 2023 è redattore de “L’anello critico – Annuario della poesia italiana contemporanea” (Carta Canta Editore) e dal 2024 è Caporedattore della rivista online dell’Associazione Independent Poetry.

Presta opera di “narratore in scena” nell’ambito del progetto teatrale “Rosaspina, il tempo del sogno” di Alessandra Gabriela Baldoni.

Le sue poesie sono tradotte in diverse lingue europee.

Charles Pierre Baudelaire (Parigi 1821 – Parigi 1867) è stato un poeta, scrittore, critico letterario, critico d’arte, giornalista, filosofo, aforista, saggista e traduttore francese.

È considerato uno dei più importanti poeti del XIX secolo, esponente chiave del simbolismo, affiliato del parnassianesimo e grande innovatore del genere lirico, nonché anticipatore del decadentismo. “I fiori del male”, la sua opera maggiore, è considerata uno dei classici della letteratura francese e mondiale.

James Laughlin (Pittsburgh 1914 – Norfolk 1997) è stato un poeta, saggista e editore statunitense, ricordato soprattutto per aver fondato la casa editrice New Directions.

Immagini —————–

Cani che inseguono gatti di Shrodinger

di Salvatore Bossone

Tempo presente —————–

Perché la lingua è madre

Anna Segre, “Onora la figlia”

di Roberto Lamantea

In “100 punti di ebraicità (secondo me)” (Elliot 2018) la nota biobibliografica su Anna Segre recita: “Anna Segre, cattolica per gli ebrei, ebrea per i cattolici, medico per gli psicoterapeuti, psicoterapeuta per i medici, non proprio connotata come omosessuale, ma abbastanza lesbica per gli eterosessuali, comunque in equilibrio instabile sulle etichette sociali”. E in “La distruzione dell’amore” (Interno Poesia 2022): “Medico, psicoterapeuta, anche ebrea, in più lesbica, perfino mancina”.

Non manca l’autoironia ad Anna Segre, ma non è un vezzo intellettuale: già “La distruzione dell’amore” è un libro lacerante anche per il lettore, almeno per il lettore superficiale avvezzo alla “bella forma” della poesia, per il suo essere un diario così sincero da fare male. Non finge mai, Anna Segre, la sua è una poesia che dilania e, proprio per questo, risplende.

Nel nuovo libro, pubblicato da Interno Poesia di Andrea Cati, “Onora la figlia”, quasi un undicesimo comandamento, Anna va oltre il diario, la confessione, guarda negli occhi la propria anima con una sincerità assoluta e la racconta sulla pagina in un’occasione dolorosissima, la morte della madre, uno di quei momenti della vita che costringe a riavvolgere il nastro di ciò che siamo stati fin da bambini, a interrogarci su che cosa è essere di fronte alla religione, alla morale, alla società, fino a respirare un vuoto inatteso, dove si mescola tutto: rabbia, tenerezza, rimpianto, vertigine, e un silenzio strano dentro di noi, come se anche il silenzio fosse vuoto.

Negli ultimi libri di Anna, “La distruzione dell’amore” e “A corpo vivo” (2023) le poesie sono scritte con il bisturi e la voce è quella di una ribelle per sincerità (o ribelle per amore, che è lo stesso). “Onora la figlia” comincia così: “Io non sono una proprietà,/ anche se nasco dall’atto di qualcuno/ e quel qualcuno penserà/ di avere dei diritti/ su di me./ Potrei non soddisfare le aspettative,/ anzi, lo dico subito:// deluderò le proiezioni,/ non corrisponderò all’idea/ e incenerirò gli investimenti,/ sarò un’idiota incurabile,/ sarò malgrado te,/ sarò quello che mi pare,/ disubbidirò,/ disturberò,/ busserò/ alle tue braccia conserte”: nel ‘68 e negli anni della contestazione questi versi sarebbero diventati un manifesto.

La poesia numero 27 – ogni testo è numerato da 0 a 68 – si chiude così: “Guardo la vita senza parteciparvi,/ come una senza invito/ sulla soglia di una festa”. Ci sono anche versi fulminanti: “Cosa è Amore.// Per me è stato/ non farlo vedere./ Amore è nascondere”; poche pagine dopo: “L’amore non si merita”, ma il libro si chiude così: “Togli morte/ dalla parola ‘morte’// rimane Amore”. Quella di “Onora la figlia” è poesia d’amore senza essere un canzoniere, un amore fatto di domande, un abito di spine cucito addosso che scopri essere la tua pelle.

La scrittura sembra lineare, sintattica, e nasce invece da un raffinato lavoro di sottrazione: “Le mie poesie”, ha detto l’autrice in un’intervista, “che appaiono lineari, nascono in realtà da un eccesso di parole, poi limato fino all’essenza. È un processo di sottrazione, una distillazione dell’emozione. Ogni parola è scelta con cura, incastrata con la successiva. Cambiarne una altera il senso. […] È una scrittura di precisione, come un ricamo o una partitura musicale”.

I libri di Anna Segre vanno letti, riletti, conquistati come ogni libro di poesie ma a condizione di arrendersi alla loro sincerità senza maschere, ricordano i testi di due grandi voci della poesia delle donne, Anne Sexton e Sylvia Plath. Nel libro “non è più solo la figlia che parla del mondo: è la figlia che parla della madre. Una madre che non è figura astratta, ma presenza concreta, quotidiana, irriducibile. Una madre devota e potente, invisibile e sovraesposta. Una madre che si dà e si nega nello stesso gesto, che si fa suora, serva, ebrea, borghese, comunista, povera e ricca. Inafferrabile. Forse irraggiungibile” scrive nella prefazione Manuela Fraire: “Questi versi non chiedono giustificazione, né indulgenza: aprono una soglia. Parlano da figlia, ma non per restare nel ruolo – per liberarlo, per rifarlo, per dare voce a ciò che non si era mai potuto dire”.

E Cecilia Lavatore nella postfazione: “Pagina dopo pagina, Segre ci accompagna tra le stanze di una casa in lutto e ci tiene per mano, siamo noi quella bambina. Siamo noi quella ferita. Scuciamo i punti di sutura, e tuttavia la perdita non si rimargina, continua a smarginare volontà e ribellione in una “primavera implacabile” scambiata per l’inverno, in una lenta caduta scambiata per un volo”. Fraire cita Rilke: “Ogni Angelo è tremendo”.

Dal libro:

1

Dice che prima di parlare

il bambino canta.

Che prima di camminare

danza.

Prima di scrivere

disegna.

Prima l’arte della mediazione.

L’arte subito

immediatamente.

Poi

sfarinati nella cognizione,

disfatti nella norma del linguaggio,

cerchiamo l’altro da noi

perdendo la scintilla divina.

*

12

Pigolavi, frinivi,

belavi, cinguettavi.

Eri gli animali piccoli

eri l’implume la preda

avevi quei piedi minuscoli

e quei denti da cavallo

gli occhi fiduciosi

come ignari del macello

eri la parte mite del creato

la vittima che beve a valle

del lupo.

Allora sono questo

le femmine, pensai:

la bellezza sbranata,

i vestiti a fiori

sottobraccio a

una falciatrice

con baffi e jeans,

un filo di profumo

nella tela dei fetori.

E dietro al ringhio

di quell’uomo

baluginavi

all’insaputa di lui.

Per rassicurarmi?

Per bloccare la rivolta?

Per abituarmi alla pratica

dell’essere sopraffatta?

Ho voluto credere che

quel luccichio fosse

l’inizio della spada

che avresti sfoderato

se la situazione

fosse peggiorata.

Quel luccichio è stato per me

il suono della cavalleria,

le trombe dei nostri,

l’arrivo della dea

che mai avrebbe permesso

un qualsiasi male

sulla tua creatura.

Ho creduto nel tuo avvento

senza curarmi dei dati di fatto

perché così è la fede, sì,

le tue piume

sarebbero sfuggite a

qualsiasi artiglio

e noi

saremmo volate via.

Grazia batte violenza

senza nemmeno la partita.

*

15

Credo nei documenti di viaggio

nella voce dell’altoparlante.

Credo nel dress code,

nei biglietti da visita,

nel frasario di circostanza.

Credo agli inchini,

ai salamelecchi

grazie prego scusi, prima lei!

Credo al vigile al capotreno al tassista fascista.

Credo ai ringraziamenti prima della conferenza,

ai concorsi, ai giochi in tivù.

Credo alla polizia alla pagella e ai premi.

I voti.

Si chiamano così

quelli che ti meriti,

quelli che ti eleggono

e quelli che prendi per essere suora.

E anche quelli che prometti

si chiamano voti.

Prima di credere in Dio

c’è come una scala di fede

ogni gradino una prova.

Prima di arrivare a Dio

devi abbassare la testa,

far finta di ubbidire.

Mentre dentro

quella che urla

viene tenuta ferma

da quella che assente.

Ma infatti.

Assente, sempre ingiustificata

perché, come dice Dio,

devi esserci

e io non ci sono.

20

Ho sognato un albero nero in mezzo alla neve.

Nero il tronco e le foglie luminose nella notte,

pieno di piccoli frutti, quasi semi, neri.

E una persona mi diceva,

trascinandomi là davanti:

d’ora in poi mangerò

solo i frutti di questo albero,

e sai perché?

Perché questo è

l’unico albero al mondo

senza radici.

E dunque questa faccia da albero,

con una storia,

una vita dimostrabile, un sotto e un dentro

è finta?

Sembri quello che non sei,

in questa notte bianca come la pece,

caduta, certo, vicino all’albero.

*

41

Se mia madre dovesse morire

sarei disorientata,

non perché lei fosse

il muschio sui tronchi

a indicarmi il nord.

Non era una bussola

non era una stella.

Se dovesse morire,

a chi somiglieranno

le donne che amo?

Morirebbe

la muta tenerezza

lo spasmo di vita

morirebbe

la vera bellezza.

Il credere il ridere

il cantare in salita

la conta dei salvi

non guardare l’abisso.

Chi ci sarà

tra me e il male?

Ho cercato dappertutto

e ho trovato molte madri

che mi hanno consolata

dalla tristezza

di non essere, loro,

lei.

Sanguinerebbero

quelle madri,

se mia madre

dovesse morire.

E il mio corpo

dubiterebbe di sé

in silenzio

perché la lingua è madre

e per un attimo

tutto in me

tacerebbe.

L’autrice:

Anna Segre, medico e psicoterapeuta, vive e lavora a Roma. Tra i suoi libri: “Il fumetto fa bene. Letture come terapia” (Comicout 2018), “100 punti di ebraicità (secondo me)” (Elliot 2018), “Cento punti di lesbicità” (Elliot 2018), “Fatiba Sed, biografia di una vita in più” con Fabiana Disegni (Elliot 2018), “Judenrampe” (Elliot 2019), “La distruzione dell’amore” (Interno Poesia 2022, premio Camaiore), “A corpo vivo” (Marietti 1820, 2023).

(Anna Segre “Onora la figlia”, prefazione di Manuela Fraire, postfazione di Cecilia Lavatore, pp. 128, 15 euro, Interno Poesia 2025)

Immagini —————–

L’ultimo gioco

di Salvatore Bossone

Voce d’autore —————–

Se anche in quei momenti

Alba Gnazi, “Sopravvivenza in acqua”

di Giovanni Fierro

Ha il sorriso gentile Alba Gnazi, di una gentilezza che immediatamente diventa appartenenza, trama personale che nutre la propria espressione, riflette l’eleganza del pensiero, corrisponde alla spontaneità dello scrivere. Perché poi tutto questo si riflette in “Sopravvivenza in acqua”, la raccolta poetica dedicata alla scomparsa di suo padre, ad una mancanza che riempie un vuoto, il vuoto.

“Chissà dov’è finita/ quell’attesa del pranzo,/ tutto quel tempo, sempre troppo,/ fino a cena”, ed allora il vivere senza è anche questa inevitabile necessità di ribilanciare la propria esistenza, il trovarne una nuova identità, pur nella continuità di uno stare al mondo che è legame indissolubile con il proprio genitore, ancor più tenace e necessario, luogo dove sempre più riconoscersi nel confronto, “Alcune mani fanno male da guardare,/ pesano forte sulla vita/ come gli occhi di certi padri/ quando i figli si voltano senza salutare/ e loro non li richiamano,/ non dicono niente”.

È delicato e allo stesso tempo determinato il fare poesia di Alba Gnazi, trova le parole e il loro peso specifico, le rispetta e a loro affida il proprio dolore, la propria passione, che si mostra e trova attenzione in modo diretto e pulito, con una scrittura che si può osservare in filigrana, che si può guardare in trasparenza, “e immagini la notte dolce sulla tua collina,/ il cane nel campo vicino, i fari stinti/ giù alla curva, un silenzio senza eco/ dalle case fino al fosso// a volte/ ti basta quest’idea/ per dormire più sereno/ con una mano sul petto/ e tutti i nomi, le facce, l’amore// posati sul cuore ingigantito e stanco/ che tutto, tutti// tiene dentro”.

È da questo atto di fiducia nella poesia che tutto “Sopravvivenza in acqua” diventa anche un esercizio dove la scrittura è vita in sé, respiro e battito, corpo che vibra e che pensa, fibra virtuosa, voce assoluta, “Era bello papà appena morto/ aveva un sorriso accennato/ era già parte del sogno,/ così lieve/ col suo corpo sottratto/ al peso”, “Si vedranno dopo i sogni,/ dai sogni chiamandosi/ prima del mattino”, “Guarda che hai fatto, guarda,/ ti sei portato via la parola”.

“Sopravvivenza in acqua” è questo scrivere esposto, un fermarsi prima che tutto si sciolga in un dolore che potrebbe solo trasformarsi in una lontananza, “Chi muore non aiuta chi rimane/ a trovarsi dentro una risposta,/ a un interrogativo detto meglio”.

Alba Gnazi con lo strumento della poesia è così capace di costruire un ritratto, anche in assenza, anche in ricordo: “Padre mio che ti espandi nel cuore/ che mi esplodi nel cranio/ e ovunque te/ spargi, mio verdissimo/ interminato amore// Padre mio del tempo futuro/ cancellata sia ogni tua morte/ la mia sola ombra sul muro/ quando ti siedi e cominci a parlare”.

Consolidare un legame, trasformarlo in una rinnovata verità. Alba Gnazi affida alle pagine di “Sopravvivenza in acqua” questo suo canto, sommesso ed intimo, di puro candore. “Bianco, bianco è il nome dei morti”.

Dal libro:

DI TE SENZA

Ripenserò, già lo so

nel domani anteriore

di te senza, quando

dal terreno giù in fondo

fin sul tavolo sparpagliati

dalle mani annodate

dagli occhi di foresta

frutti foglie sterpi

piccoli insetti

a noi tutti rimessi

in offerta purché sia fatta

la volontà di un abbraccio

o una carezza di parole

all’aria intorno alla tua testa

di comete e interstizi di tempo

prima di andare via

contento.

*

SCALI IL FIATO

Scali il fiato: il fiato

ha tetti e tu

rovesci stupore

e costole tra le mani,

mantieni l’essere forte

con un assembramento

di intenzioni;

rosso in viso mentre

all’aria ti riassesti e disponi

paure e bestemmie al cielo

che di spalle vermiglio ti scuote

Cerchi negli occhi eventi

come segni e ti abbandoni

a un’intenerita pena

voltando il viso dove poco fa

lo avevo messo anch’io,

cercando comete

asfissiate nel muro,

la loro roca scia.

*

SE

dovranno guardare dentro al tuo corpo

per stabilire la causa del decesso

vorrei aprissero anche la testa,

guardassero nel cervello

per vedere che pensieri avevi

mentre stavi morendo,

se lo avevi capito,

se eri spaventato,

se ci volevi accanto

se anche in quei momenti

come il giorno precedente

hai chiamato tua madre

quando da padre

eri tornato a essere figlio.

*

MADRE

Mia madre prende a cazzotti il tuo cuscino

freddo e gonfio di assenza. La sua faccia

ha la stessa espressione fin dal mattino:

del condannato che aspetta una grazia

in cui spera senza credere, come il dio

che chiama e tenta, che non la ascolta.

*

PRIMAVERA

Primavera filtra bianco quasi sporca

e già sfatta di fiori dolciastri, profumi

negli occhi, il pruno il mandorlo il gelso,

il biancospino che ogni anno torna

a salvare. Mi brucia e commuove

l’urgenza di ogni prima volta,

la risalita da un antico buio,

lo scalpore non visto che esulta

di collina in collina. A suo modo

compirà la gioia indocile del padre,

il suo fertile, incessante divenire.

Intervista ad Alba Gnazi:

“Sopravvivenza all’acqua” è uno scrivere dedicato a suo padre Gerardo. Cosa significa affidarsi alla poesia per raccontare una perdita così importante?

Quello poetico è il codice più consono al mio sentire. Naturale, non programmato né, quantomeno per me, programmabile. Non avrebbe potuto che essere questo il sistema per cercare di affrontare un evento capitale come quello della perdita di mio padre.

E proprio lo scriverne, penso sia un fermarsi prima che tutto si sciolga in un dolore che possa solo trasformarsi in una mancanza. Anche questo mi sembra sia “Sopravvivenza in acqua”. È così?

Sì. È così. È il dolore ed è la mancanza che precede l’esplosione di quel dolore; è sapere – per vie oscure, nascoste – che si sta preparando la caduta, l’epilogo, lo spartiacque tra il Prima e il Dopo, la combustione, il vuoto. Mancanza è il salvagente cui il corpo, la mente, le viscere si aggrappano per adattarsi a quel vuoto, per convincersi dell’esistenza di quel vuoto – un vuoto che ci riguarda, ci scruta, è ineluttabile, e non si colma in alcun modo. È l’ultimo, l’estremo messaggio d’amore, quello a cui risponde l’abitudine inveterata di essere insieme in un tempo prossimo al presente, privo di futuro, che pure emana echi, onde concentriche di tenerezza e vicinanza.

Ma qual è l’acqua del titolo?

“Sopravvivenza in acqua” è la poesia che dà il titolo alla raccolta, scritta pochi anni prima della morte di mio padre, mentre vivevo in un’altra regione. Il distacco, la nostalgia, la mancanza hanno rappresentato il frangente da cui è scaturita una riflessione profonda, un ripensare schietto, senza scusanti né paraventi, a quel lungo corso di vita che dall’infanzia conduce alla maturità, all’alterità: che è Essere Altro e insieme Diventare Altro, scoprirsi altro, diventare Sé. Da qui, lentamente, l’accogliersi, il capirsi, il cercare di perdonarsi, di abbracciarsi.