Ben ritrovati con il nuovo numero di “Fare Voci”.

Anche per questo nuovo mese c’è una ricca e varia proposta di firme di qualità.

In momento così critico e delicato, proprio quello in cui siamo immersi ogni giorno, quella di febbraio è una mappa necessaria, un luogo che vi invitiamo a condividere.

Ad iniziare da Roberto Dedenaro e le poesie contenute in “Il ballo delle gru”, a cui si affianca, per tematiche ed atmosfere anche la nuova raccolta poetica di Roberto Veracini, “Ma d’ogni cosa resta un poco”.

Nel nostro panorama poetico nazionale, la casa editrice puntoacapo è di certo un riferimento, importante, ne parliamo con Cristina Daglio, proponendo anche le pubblicazioni più recenti di tre suoi autori, Alessio Alessandrini con “Come gli assiderati ricordano la neve. Dispacci dal biancore”, Dario Capello con “La straniera”, Laura Costantini con ““Hortus inconclusus”.

Marijana Šutić ci fa conoscere la poetessa croata Evelina Rudan, traducendo in italiano cinque suoi testi.

E poesia c’è anche nello scrivere di Michele Gangale e il suo “Il vino rosso degli isolani”.

Per la narrazione Andrea Olivieri ci porta tra le pagine de “I ragazzi terribili” di Jean Cocteau, ed Enrico Grandesso ci porta a conoscere il nuovo romanzo di Vladimir Di Prima, “L’incoscienza di Badalà”.

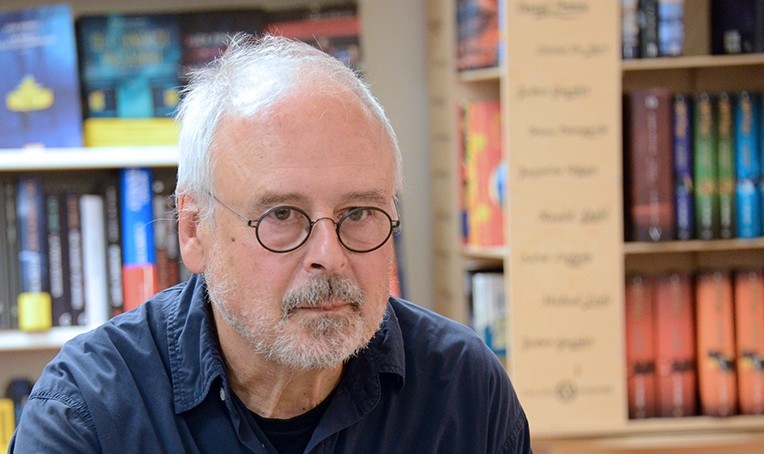

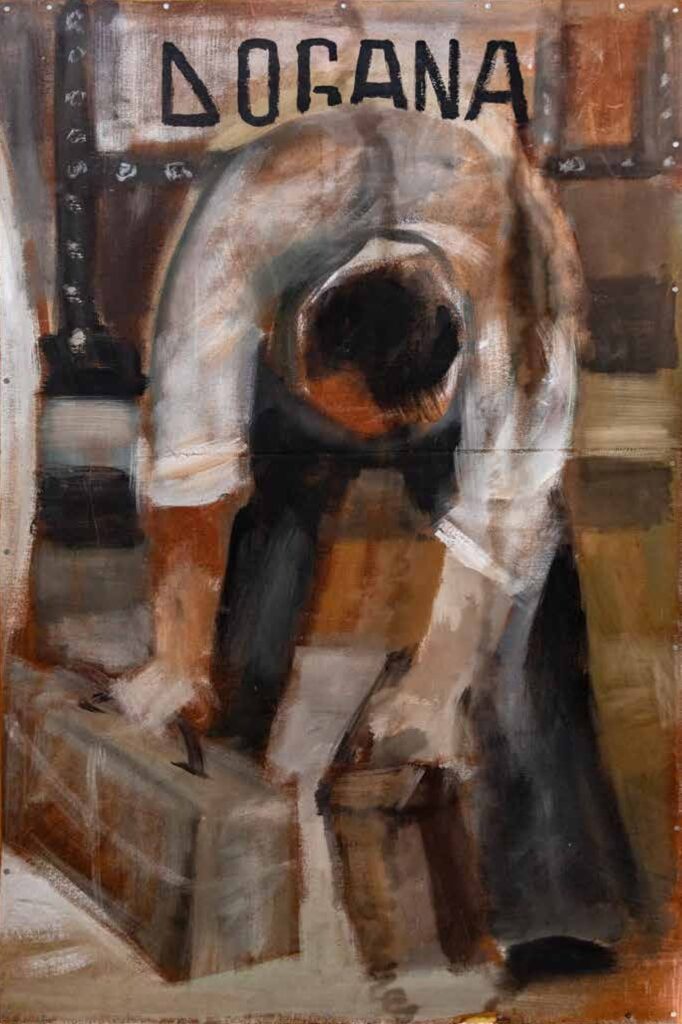

Le immagini sono i lavori pittorici di Gigi Castellani, e del progetto che si è costruito attorno alla sua arte ce ne parla Barbara Sturmar.

Buona lettura

Giovanni Fierro

(la nostra mail è farevoci@gmail.com)

Immagini —————-

Accoglienza

di Gigi Castellani

Voce d’autore ——————-

A volte temo la memoria a cui il mondo si riduce

Roberto Dedenaro, “Il ballo delle gru”

di Giovanni Fierro

“Delle sue cose il bosco è paziente/ Nei suoi giorni di nuvola nel/ meriggiare caldo estivo/ Tu aspetti e lui il tuo aspettare aspetta”.

È in questa accoglienza che si apre “Il ballo delle gru”, la nuova raccolta poetica di Roberto Dedenaro.

Una accoglienza che arriva già dalle prime pagine, creando un luogo dove si può stare, e stare bene.

Tutto il libro è un continuo cogliere indizi di umanità, a costruire una certezza, una vocazione di vicinanza, “Poi un canto raccoglieva/ tutta la fragile mortalità del mondo”.

In questo desiderio di condivisione, Dedenaro traccia disegni che conoscono il calore, abbracciano il silenzio, quello buono, guardando all’universale tanto quanto alla più minuta epifania, “A questo dunque serve il mito,/ dando anche a te un senso d’infinito, anche adesso che tutto è già finito”.

“Il ballo delle gru” è un libro fatto di presenze – Ivan, Rita, Mila… la madre e il padre dell’autore – che sanno cucire a mano legami e fiducia, anche nella “paura di non veder più noi nell’altro/ alle tavole vecchie e a tutto il loro tempo,/ che sembra esser così sicuro da non conoscere presente”.

Roberto Dedenaro guarda dentro di sé, e al sé in rapporto con gli altri; è in questo dialogo che muove il suo scrivere. Che sa diventare osservatorio sul presente della nostra società (“A volte temo la memoria a cui il mondo si riduce,/ che il qui e ora in un’eterna dissolvenza traduce”), riflessione sul destino comune (“Nel giorno in cui dovrebbe morir la morte/ L’inizio e la fine non ha se non l’inizio fine”) e radice di desiderio (“E di subito mi atterrisco/ di smarrire amo ed amorosa esca/ capace di compiere la miracolosa pesca/ e farti venire a riva, iridescente, viva”).

In questo libro il tempo si coniuga sempre nel bisogno di viverlo, dalle “innominate periferie/ in cui la storia si dissolve/ e tutto si risolve nella perduta memoria/ del vino fosco accanto al fuoco” fino a cogliere le trasparenze necessarie, “Sembrava/ la strada diventasse luce e sciami di lucciole gentili/ e la sera schiarare più dei fari sulla strada”.

Queste pagine vivono un equilibrio che sa spezzarsi solo quando serve, “è il convincimento che la maceria/ sia più resistente e duratura di ogni altra muratura/ sia, nel suo appartato esile esserci/ una metafisica esistenza un’essenza/ che balla proiettando chiari e scuri/ sui terreni resi duri dalle temperature”, pronte poi a ritrovare la propria dimensione quando diventano avvertenza: “Ma bisognerebbe saper navigare/ e non gridare terra terra senza potersi fermare”.

Mappa dalle indicazioni precise, questo libro riconosce una geografia umana che deve al suo autore il merito di averla riconosciuta, messa sulla carta, ed affidata alle parole più precise, anche dove “Adesso il vuoto è buio senz’onde”.

Roberto Dedenaro con “Il ballo delle gru” ci consegna una raccolta di testi a cui volere bene.

Dal libro:

Polje

Nel campo senza segni

Devi pensare al confine

Tu e io l’aria e la terra

Pensiero e sentiero

C’è un uomo c’è una donna e un bambino

Sopra la collina, nel campo c’è un confine

C’è un confine in fondo al campo e le campane

Suonano lontane, la gente in fila

E più di ogni dire fare pensare

Vedo i profili delle figure che aspettano

In ogni pensato oltre quelle figure ferme

Aspettano che il segno della frontiera se ne vada

Il sole lo sciolga come neve a primavera

*

Stenčnik

Se non fossi stato sveglio

non ti avrei sentito arrivare

pensiero, presenza, cuori

che trascinati nella notte

come sospiri, come respiri

scendono lungo il rivo.

Ormai seccate rive solo la sorgente

gorgoglia rauca senza cantilene

Se non fossi stato sveglio

non ti avrei sentito entrare

qualcosa sbatteva le scosse foglie

del grande tiglio cominciavano a parlare

per una salvezza provvisoria una forma della memoria

fra cementi e binari dismessi quasi memoria buio contro luce

e lo sbattere a controbattere l’assenza/essenza

diventata presenza

*

Così avrei detto piove-piova

Così avrei detto piove-piova

Tu riposto anche qui e poi qualche commento

Sulla rarità o meno dell’evento

Piove e tutto si fa piovoso, come un nord fatto di strade

che si curvano, quasi si piegano nell’acqua

come schiene di corpi che tendono nell’attesa.

Piove dico dopo tempo e dopo tempo tento di non dire

Non c’è contrasto né altra proposta

ma a volte succede che tra goccia e goccia

si aprano porte e pensi ci sia tempo e tempo e tempo

perché tu risponda e domandi: piove?

*

Legno da lavoro

IV

Non capivo il trascorso rapporto

fra il legno\cibo delle travature

e gli xilofagi feroci che l’avevano abitato

così t’ho scritto un messaggio dopo tempo

ma tu hai risposto dammi tempo, ancora tempo

adesso ho altre cose, molte cose che vogliono il mio tempo

e questo tempo, come accade nelle storie buone non è mai venuto

lasciandoci ai topi morsi dei rimorsi

alla paura di non veder più noi nell’altro

alle tavole vecchie e a tutto il loro tempo,

che sembra esser così sicuro da non conoscere presente.

*

Basta poco

L’infinito in ogni discorso apparso

Riarso, fatto di poco e poco ancora

Un frammento che si frammenta, in interminabili frammenti

A te sembravano sempre meno, un nulla minimo

Ma inafferrabile, innumerabile, sterminato.

Io non capace di mettermi davanti…

È l’amore, quando se ne parla

stando in cappotto in cucina, il corpo ondeggia

come fosse un filo d’erba che il vento vuole prendere

Tra fogli figli e foglie, dentro alle tasche,

tra le dita, difendo il poco, le cose rimaste

l’amore, appunto, dell’incerto, tutto ciò che sa di nebbia nell’andare

le mete impoverite, la paura di tutto ciò che è grande

come l’autunno e le sue foglie

che sembra impedire a tutti di essere figli

Intervista a Roberto Dedenaro:

L’inizio de “Il ballo delle gru” è un’accoglienza davvero speciale per chi legge: la natura. Sembra proprio che quello sia un luogo speciale, sia in forma di bosco che di landa, campo o prato. Un luogo (in verità diversi luoghi…) che permette alla percezione umana di sentirsi libera, soprattutto quando scrivi “il bosco è paziente”. Cosa succede lì? Quale la sua importanza?

Negli anni della mia infanzia, andare in Carso, per noi triestini di città era un divertimento, una scoperta, di un mondo diverso e camminare per il Carso di Trieste è stato per anni l’unico modo, o quasi, di passare la domenica. Scoprire un fiore o un animale, un evento da ricordare.

Questo mondo profondamente legato ad uno sfruttamento quasi primordiale dei terreni, pascolo e fieno per il poco bestiame che ogni famiglia possedeva, è completamente scomparso, si è costruito dovunque e i terreni si sono rimboschiti mutando così anche la composizione della fauna. Ma la natura rimane una forza e un rifugio, se il genere umano dovesse scomparire in pochi decenni ne rimarrebbero pochissimi segni, il bosco sopporta e ci accoglie, ascolta con pazienza le nostre querele, ci perdona i nostri errori. Vi è nella natura una bellezza e un senso morale che le città non possiedono e nemmeno spesso noi, cittadini.

Ricorrente nei testi del libro la tensione fra opposti, come finito/infinito, inizio/fine. E penso proprio che all’interno di questi estremi il dire prende vita, trova il significato. Ma che attrito è, quello che genera così il tuo scrivere? Se attrito è…

Non credo vi sia un vero e propria tensione: nel grande vi è il piccolo e viceversa, anche se facciamo a volte, fatica a distinguerli e siamo maggiormente attratti dalle grandiosità.

Non vorrei esagerare ma vorrei poter dire che scrivere poesie serva un po’ di più a distinguere quanto il finito sia infinito.

Il testo di pagina 35, “Così avrei detto piove-piova”, penso sia davvero importante. In queste righe il tuo scrivere apre varchi, dove poter vivere la pura percezione, soprattutto quando scrivi “ma a volte succede che tra goccia e goccia/ si aprano porte e pensi ci sia tempo e tempo e tempo/ perché tu risponda e domandi: piove?”. È questo il compito della poesia?

Ho difficoltà a dire quale sia il compito della poesia, che mi appare come un’attività umana come altre che si compiono quotidianamente. In questo dialogo un po’ reale nella sua banalità, un po’ immaginario, la banalità è piena di echi, anche quello lingua-dialetto piove-piova, e nella banalità c’è il vissuto profondo di un dialogo, perché anche nella nostra assoluta e usuale routine, c’è spazio per una tensione, per una metafisica, in fondo è la nostra parte più autentica, perché soprattutto, credo, siamo uomini comuni.

Diverse sono le persone che animano il libro (Ivan, Rita, Mila…) e una presenza importante e fondamentale è quella di tuo padre e tua madre…

Io penso siano diverse le persone che ho conosciuto e che meritano di essere ricordate, come René, lo sgangherato ma bravissimo costruttore di barche che non hanno mai navigato…i miei genitori erano persone comuni, comunissime, mia mamma credeva nella pubblicità… ma non per questo non avevano conosciuto la grande storia, mia mamma era stata amica e compagna di classe di Rita Rosani una ragazza ebrea morta in combattimento vicino Verona, medaglia d’oro della Resistenza; mio papà era stato arruolato come sommergibilista e catturato quasi subito dagli inglesi aveva fatto sei anni di prigionia in India. A casa mia si mangiava riso col curry quando le manie orientalistiche non erano ancora comuni. Aveva avuto anche delle gravi malattie, ma non l’ho mai sentito lamentarsi, non vorrei che queste persone che non avranno mai un monumento siano totalmente coperte dall’oblio. Non capiva cosa me ne facessi di tutti i libri, la vita era fatta, per loro, di cose che ti arrivavano addosso e tu dovevi reggerle meglio possibile.

“Basta poco” a pagina 59 mi sembra davvero un manifesto di pura resistenza quotidiana. Qui racconti di quel poco che è da difendere, e che in verità è un tanto davvero prezioso. È un ritratto del nostro adesso? Della nostra società?

Basta poco è un appellarsi all’autenticità che ci dovrebbe essere nel nostro vivere, in quell’infinito che è, come si diceva prima, frammentato nel piccolo, da questo punto di vista è anche un appello alla resistenza.

Fa impressione vedere che la politica, nazionale e internazionale abbiano perduto anche ogni parvenza di moralità, di rispetto, appunto, per il poco, per tutti noi che meritiamo soprattutto se fragili e deboli tutta l’attenzione.

“Il ballo delle gru” ha parole che ritornano, che più volte animano i testi che lo compongono. In special modo la parola tempo. Come mai?

“Il ballo delle gru”, vuole anche essere un libro intorno alla memoria, al tempo che passa cancellando ogni cosa. Se si vuole anche al fatto che sono diventato anziano pure io, e ho dei ricordi.

I ricordi sono una cosa molto complessa, creano una differenza fra ciò che si vede e ciò che si pensa e richiedono quindi molta attenzione per essere posizionati in un luogo appropriato.

Finita la lettura del libro, ho vissuto – mantenendolo tuttora – un profondo senso di protezione… Cosa ne pensi di questo?

Penso che ti devo pagare un caffè e che mi fai una grande onore, che devo cercare di meritarmi in qualche modo. La poesia, come si sa, fino al 600/700 è stata uno strumento privilegiato per raccontare storie, soprattutto. Poi si è addentrata in un labirinto alcune volte molto complesso, e intellettualmente raffinato.

Se sono riuscito a comunicare una sensazione di protezione penso che ho ottenuto, almeno un poco, il risultato di poter dire che nonostante tutto possiamo sentirci ancora a casa nel mondo…

E perché la decisione di dar questo titolo, “Il ballo delle gru”, al libro?

Il ballo delle gru è il nome che si dà al rituale di accoppiamento di questi animali, quindi un richiamo alla natura, alla biosfera alla conservazione dell’ambiente naturale, poi è anche il nome del ballo che Arianna fa appena uscita dal labirinto, un rituale di rinascita, il labirinto è una via di comunicazione fra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Per noi far uscire qualcuno dal passato è possibile solo attraverso la memoria…anche se la complessità dei ricordi fa sì che Teseo nella mia ricostruzione fantasiosa del mito scelga di ritornare a vedere il mostro che ha appena ucciso. Infine le gru sono anche quelle dei cantieri che distruggono l’ambiente naturale che noi conosciamo, il Carso Triestino in particolare, che io maledico con tutte le mie (poche) forze.

L’autore:

Roberto Dedenaro, triestino, insegnante, ha pubblicato, in poesia, quattro raccolte. Ha collaborato a trasmissioni radiofoniche e televisive per la sede regionale della Rai e per Radio Capodistria. Suoi articoli sono apparsi in riviste e giornali, fra cui Il Piccolo, L’Unità, Juliet, Il Michelangelo.

Ha collaborato con le artiste visive Jasna Merkù, Meri Gorni ed Elisa Vladilo, e con i musicisti Pavle Merkù e Fabio Nieder. Ha organizzato il convegno e pubblicato gli atti su “Per Roberto Bazlen” (Udine 1995), e curato le antologie “Poeti triestini contemporanei” (Trieste 2001) e “Di sole di sale e altre parole. La nuova generazione in poesia a Trieste” (Trieste 2004).

È redattore de L’Almanacco del Ramo d’oro. Organizza presentazioni ed eventi fra cui, da quattordici anni, Il sentiero dei poeti/PEŠPOT PESNIKOV in collaborazione con Marko Kravos e Vilma Puric, passeggiata poetica a Monrupino/Repentabor.

(Roberto Dedenaro “Il ballo delle gru” pp. 96, 12 euro, Vita Activa Nuova 2025)

Immagini —————-

Resurrezione

di Gigi Castellani

Tempo presente ——————

Sam si i samo je sve tvoje Sei solo e solo è tutto quello che ti appartiene

Cinque poesie inedite in italiano

di Evelina Rudan

Samo

sam si i samo je sve tvoje

dok lampe svijetle

dok ljudi hodaju

dok kišobrani gube ravnotežu

i mravi začuđeno gledaju

kako im je maklo kuću

i odnijelo živicu

sam si i samo je sve tvoje

štogod se pričalo

kamogod se kretalo

i kakogod se bivalo

sam si i samo je sve tvoje

tvoj strah, tvoja radost

tvoja jutra i tvoja košulja

koja se sama suši

na ovom toplom popodnevnom suncu

koje je isto samo

i koje ti neće olakšati

Solo

sei solo e solo è tutto quello che ti appartiene

mentre le lampade illuminano

mentre la gente cammina

mentre gli ombrelli perdono l’equilibrio

e le formiche guardano stupite

quando le loro case spariscono alla vista

e la loro siepe viene abbattuta

sei solo e solo è tutto quello che ti appartiene

qualunque cosa venga detta

ovunque si vada

e comunque si stia

sei solo e solo è tutto quello che ti appartiene

la tua paura, la tua gioia

le tue mattine e la tua camicia

che si asciuga da sola

in questo caldo sole pomeridiano

anch’esso solo

e che non ti renderà le cose più facili

*

Odlazak

odlaze stvari, ljudi i ptice

odlaze urešeni i obučeni

na promenadama

koje se tako više ne zovu

odlaze

svima vidim samo potiljak

ravna leđa i nogavice hlača

one kloparaju oko peta

u sjajnim tamnocrvenim cipelama

te su cipele katkad ja

a katkad nisu

Partenza

cose, persone e uccelli se ne vanno

si allontanano tutti ornati e in ordine

sulle promenades

non più chiamate con quel nome

se ne vanno

vedo solo la nuca delle loro teste

schiene dritte e le gambe dei pantaloni

che sbattono sui talloni

scarpe rosso scuro lucide

a volte queste scarpe sono io

altre volte no

*

U nevremenu

završilo je vrijeme vedrih pjesama

vraćam se otamo odakle sam i krenula

iz čvorišta gorkog mraza, mrazne brade

i blatnog snijega od kojeg snjegovići ne rastu

a sanjke se ne troše

nema tu nikakvog pupoljka koji bi se

stezao u šaci filmskog mrtvaca

samoća je prenapučenost

množina stvari koje ti hropću za vratom

množina stvari, stare krame

koja iskrsava iz tame tavana

u mrskome klupku

pa ga ti odvezuj

taj mraz koji nije odveziv

taj snijeg koji nije otopiv

tu bradu koja se ceri

u gluhu noć

završilo je vrijeme vedrih pjesama

Nella tempesta

il tempo delle canzoni allegre è finito

torno da dove sono partita

dal nodo dell’amaro gelo, dalla barba gelida

e la neve fangosa che non fa crescere i pupazzi di neve

e le slitte non si consumano

nessuna gemma lì che venga

stretta nella mano di un morto da film

la solitudine è sovraffollamento

una moltitudine di cose che ti ansimano al collo

una moltitudine di cose, vecchie cianfrusaglie

che emergono dall’oscurità di una soffitta

in un odioso groviglio

da districare

quel gelo che non si può dissolvere

quella neve che non si può sciogliere

quella barba che sogghigna

nel cuore della notte

il tempo delle canzoni allegre è finito

Ne volim antikvarne stvari

tu prošlost koja se čuva smrti

i bježi od nje u ruke senzitivnih žena

i takvih muževa

oni bi da ih spase

te stvari memljive od prašine

da ih poslože i udahnu im još malo života

jer im ga valjda nije bilo dosta

jer valjda misle da s njima oživljuju neku sreću,

blagost, pamet, dobro, što li

a tko zna što zapravo spašavaju

možda škrinju mladenke koja ju je stoput proklela

možda lutku djeteta koje se s njom nije igralo

možda nakit koji je platio nečiju šutnju

možda češalj koji je trovao

možda ogledalo koje nikad nije pokazivalo stvari kakve jesu

i što će s njima kad ih ožive

pokazivati ih gostima po predsobljima

izmišljati neke sretne priče o njima

i nuditi ih uz kavu i kroasane

ti sretnici što kupuju stare stvari

Non mi piacciono gli oggetti d’antiquariato

quel passato custodito dalla morte

da cui fugge in mani di donne sensibili

e da tali mariti

che vorrebbero salvare

quelle cose impolverate

per sistemarle e dar loro un pò più di vita

perché probabilmente non ne avevano abbastanza

perché probabilmente pensano di far loro rivivere qualche gioia,

qualcosa di gentile, intelligente, buono, qualche cosa

invece chissà cosa stanno effettivamente salvando

forse il baule di una sposa che l’ha maledetto cento volte

forse la bambola di una bambina che non ci ha mai giocato

forse i gioielli che hanno pagato il silenzio di qualcuno

forse un pettine avvelenato

forse uno specchio che non ha mai mostrato le cose per come sono

e che ne faranno quando saranno resuscitate

le mostreranno agli ospiti nei corridoi

inventeranno su di loro qualche storia allegra

e le offriranno con caffè e croissant

queste fortunate persone che comprano anticaglie

*

Zapis o slutnij

Riječ se rasipa u sto milijuna dijelova

a svi su neuhvatljivi poput žive iz razbijena toplomjera

i opet se negdje sastaju poput te iste žive

samo što tebe tamo više ne bude

da posvojiš tu nanovo složenu riječ

uzmeš je u krilo, odnunaš

i kažeš sad si moja

a ne bude te ni u prostorima šutnje

tamo gdje se riječ još nije ni počela rasipati

a nekmoli spajati u živinu repu

ne bude te zapravo nigdje

samo slutiš da bi moglo biti

neko vrijeme pomnije od rasipanja,

pomnije od novoga slaganja

brižljivije od šutnje

u kojem bi mogla pribivati

neka onkrajna, ali posve cjelovita ti

No, dok se to ne dogodi,

piši slutnju.

Nota di premonizione

La parola si perde in cento milioni di parti

tutte sfuggenti come il mercurio di un termometro rotto

che ancora da qualche parte come il mercurio di nuovo si uniscono

solo che tu lì non ci sei più

per adottare quella parola appena composta

per prenderla in grembo, per cullarla

e dire ‘ora tu sei mia’

e non sei nemmeno negli spazi del silenzio

dove la parola non ha ancora iniziato a frantumarsi

e tanto meno a ricomporsi nella coda del mercurio

in realtà non sei da nessuna parte

intuisci solo che potrebbe esserci

un momento più accurato del rompersi,

più accurato della ricomposizione

più premuroso del silenzio

in cui potrebbe esserci

una te ultraterrena, ma integra

Ma, finchè ciò non accade,

segnati questo presentimento.

(Le traduzionin in Italiano dei testi di Evelina Rudan qui proposti sono a cura di Marijana Šutić, e sono tratti dalla raccolta “Prisotjne ptice”, VBZ Zagabria 2008)

L’autrice:

“Non sono io ad aver scelto la poesia, è la poesia che ha scelto me”.

Così dice Evelina Rudan, poetessa croata nata a Pola con l’indirizzo zagabrese, in una intervista per il sito poetico Versopolis.

Ha pubblicato varie raccolte di poesia, molte delle quali premiate con importanti premi. Sue poesie sono state tradotte in sloveno, ceco, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, romeno ed olandese. È professoressa ordinaria presso il Dipartimento di lingua e letteratura croata della Facoltà di filosofia di Zagabria.

Si occupa dei generi di letteratura e tradizioni orali, dei legami intertestuali e multimediali tra la letteratura orale e quella scritta. Inoltre si occupa delle nuove espressioni dell’oralità.

Per il libro “Vile s Učke. Žanr, kontekst, izvedba i nadnaravna bića predaja” (Le fate del monte di Učka. Genere, contesto, presentazione ed esseri soprannaturali tradizione orale, 2016) ha ricevuto il premio della Facoltà di filosofia.

Ha scritto le seguenti raccolte di poesia: “Sve ča mi rabi ovega prolića” (Tutto ciò di cui ho bisogno in questa primavera, 2000), “Posljednja topla noć” (L’ultima notte calda, 2002, insieme a Slađan Lipovac e Denis Peričić), “Uvjerljiv vrt/Convinsing garden” (Il giardino convincente, 2003, in forma elettronica con la traduzione di Hana Dada Banak), “Breki i ćuki” (Breki e le civette, 2008, premio della città di Fiume Drago Gervais per il manoscritto nel 2007), “Pristojne ptice” (Uccelli ben educati, 2008), “Smiljko i ja si mahnemo” (Smiljko ed io ci facciamo un saluto, 2020, premio Fran Galović del 2020 e premio Ivan Goran Kovačić nel 2021) e “Polje, slama, žudnja” (Il campo, la paglia e il desiderio, 2025).

Insieme all’ illustratore Sven Nemet ha pubblicato il libro per l’infanzia “Kraljevićev san” (Il sogno del piccolo principe, 2010). I suoi testi sono scritti in lingua croata standard e in dialetto ciacavo.

La traduttrice:

Marijana Šutić è nata a Šibenik in Croazia nel 1977, originaria dell’isola di Lagosta, risiede dal 2005 a Trieste.

Laureata in lingua e letteratura croata e italiana presso la Facoltà di filosofia di Zagabria.

La sua poesia è stata pubblicata in diverse riviste letterarie (Quorum, Vijenac, Forum, Fokus, Poezija, Tema, Nuovo Almanacco del Ramo d’Oro, San Marco Handpress…), inoltre la sua silloge poetica “Gdje počinje sjena koju povlačiš za sobom?” (Dove inizia l’ombra che trascini con te?) è stata segnalata nei concorsi letterari Zdravko Pucak 2003 (Matica Hrvatska, Karlovac) e Goranovo proljeće 2004.

Ha partecipato a diversi incontri poetici in Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Slovenia e in Italia.

I suoi testi sono pubblicati anche in diverse antologie.

È membro del P.E.N. Club Croato, fa parte della redazione della rivista “Nuovo almanacco del Ramo d’Oro”. Traduce dal croato in italiano e viceversa.

Immagini —————-

Chiesa povera

di Gigi Castellani

Tempo presente ——————–

Il fare poesia

La casa editrice puntoacapo

di Roberto Lamantea

puntoacapo è una realtà importante nel panorama culturale italiano. Editore tra i più sensibili nell’ambito della poesia, è un punto di riferimento per quanto riguarda la scena nazionale.

Ne abbiamo parlato con Cristina Daglio, proponendo le pubblicazioni più recenti di tre suoi autori, Alessio Alessandrini, Dario Capello e Laura Costantini.

Intervista a Cristina Daglio:

Un po’ di storia: come è nato il progetto puntoacapo, quale la sua filosofia e come è disegnata la casa editrice?

Siamo nati nel 2008 per dare corpo a un’idea di editoria (specie di poesia, almeno alle origini) che premiasse la qualità in un settore sempre più massacrato ed emarginato dalla grossa editoria.

Mauro Ferrari e io arrivavamo da esperienze differenti ma solide nel mondo dell’editoria e della promozione culturale e per noi un discorso votato alla quantità non andava bene. Da questo spunto è nato il nostro nome e il logo, che racchiudono un segno grafico di punteggiatura, ma anche il senso di chiudere un periodo, una fase, per aprire al nuovo. Dovevano rendere anche nel logo quel senso di nitidezza, trasparenza e volontà del fare. La scelta dei colori poi l’abbiamo legata al gusto personale: io sono molto affezionata ai toni caldi del rosso-bordeaux e Mauro al segno grafico in nero o grigio scuro.

Da quella impostazione di rigore, trasparenza e sobrietà sono nate le copertine delle diverse collane, ciascuna con caratteristiche e colori definiti, carte attentamente scelte e caratteri di agevole lettura, perché per noi un libro è anche un oggetto da tenere fra le mani, e come tale deve avere una piacevolezza e una bellezza al tatto e alla lettura.

La sfida era quella di creare un nuovo marchio editoriale che da subito diventasse un autorevole riferimento, una Casa editrice di approdo più che di partenza; i nostri collaboratori, direttori di collana, consulenti prefatori, lettori di redazione hanno contribuito con la loro esperienza e il loro entusiasmo.

Un’altra idea che riteniamo caratterizzante è che il libro può essere realmente il medium per la costruzione di una comunità culturale, nella quale le idee fanno da traino alla creatività e viceversa. Va in questa direzione anche la pubblicazione di Punto Officina di poetica, che raccoglie l’eredità di un annuario di poesia ma che ora, completamente rinnovato e legato al sito www.almanaccopunto.com punta a diventare un laboratorio di idee e non un mero contenitore.

Abbiamo iniziato dalla poesia, dichiarando che volevamo costruire una Casa editrice di approdo per autori consapevoli e motivati, essendo ben consci delle difficoltà editoriali di questo genere, provato dal disimpegno delle grandi sigle e dalle frammentazioni del panorama. Grazie a una politica molto attenta alla qualità dei collaboratori e dei tantissimi eventi organizzati, abbiamo coinvolto fin da subito autori validissimi, costruendo un Catalogo che, a oggi, consta di circa 850 titoli. È quindi un Catalogo che, per la poesia e non solo, garantisce agli autori inclusi una grande autorevolezza, che oggi è la parola chiave, considerando che pubblicare in qualche modo non è mai stato così facile.

Ormai le collane di poesia (anche se puntoacapo ospita narrativa, prosa, aforistica, fotografia, arte, teatro e saggistica); sono quattro: Format, che dal 2025 è ripartita con nuova direzione e che ospita opere omnie oppure selezioni definitive di autori maturi, riconosciuti e con alle spalle una storia letteraria; AltreScritture e Intersezioni, che abbracciano le varie anime del fare poesia; AltreLingue, dedicata alla poesia dialettale con testo a fronte; ControCorrente, riservata agli esordienti, curata e diretta da giovani autori come Alessandra Corbetta, Alessia Bronico e Dario Talarico.

La programmazione per noi è fondamentale per garantire un lavoro fluido e il rispetto delle scadenze. Anche durante la pandemia abbiamo rispettato la calendarizzazione e il ritmo delle uscite, anzi rafforzando ogni aspetto del nostro lavoro: per esempio, abbiamo avviato, primi in assoluto, un ciclo strutturato di eventi online, quel VoltiDiLibri che prosegue tutt’ora ogni martedì alle 20,30 sui nostri canali, e che raccoglie una ampia comunità letteraria da tutte le regioni d’Italia.

In Italia molti scrivono versi, pochi leggono libri di poesia: come interpretare questa contraddizione?

La poesia è sempre stata un genere di nicchia, anche se è vero che la borghesia colta vantava una frequentazione della poesia, anche contemporanea, molto maggiore di oggi. Questo è valido fino al dopoguerra, poi man mano la readership si è ulteriormente ristretta, mentre è aumentato a dismisura il numero di quanti, adesso in possesso di una alfabetizzazione adeguata, si cimentano con la scrittura; in genere, si tratta di una produzione centrata sulle proprie esperienze ed emozioni immediate, trascritte sulla pagina senza la competenza specifica che nasce dalla lettura e dallo studio della poesia.

Poi, l’accesso alla pubblicazione (tramite un editore, in proprio o anche solo sui social) è adesso molto più immediato spesso senza alcuna selezione.

Io però resto dell’opinione che ci sia una responsabilità in chi svolge il lavoro culturale, sia esso di editore o di curatore di un sito, e sono convinta che l’editore deve compiere scelte competenti e autorevoli, al limite senza basarsi su supposti valori consolidati ma dando credito a quelle che secondo lui sono le cose che meritano di essere lette.

Occorre in sostanza che prima di tutto chi desidera scrivere, prima di poter produrre qualcosa di proprio si dedichi alla lettura, allo studio, al confronto. Già solo se per ogni libro di poesia prodotto venisse letto un altro libro non ci sarebbe un rapporto così sfavorevole.

A parte le collane storiche – “Lo Specchio” di Mondadori e la “bianca” Einaudi – in Italia i medi/grandi editori dedicano alla poesia pochi titoli l’anno, la poesia vive grazie a piccole case editrici, ai blog letterari sul web e a un pubblico di lettori “forti” e appassionati: festival, reading, presentazioni di libri servono a promuovere l’interesse per i libri di poesia?

Credo che la produzione dei gruppi editoriali rispecchi le scelte e le aspettative del mercato, quindi per chi produce libri che devono avere un rientro economico importante anche nei numeri di diffusione la poesia resta una nicchia poco interessante. Di conseguenza il numero delle raccolte di poesia è ridotto.

Sicuramente, almeno da vent’anni a questa parte, il web è stato uno strumento e un veicolo, nonché una vetrina importante, ma come tutte le cose vanno conosciute e vagliate: non tutti i blog hanno una validità, non tutti i siti sono autorevoli, non tutti i magazine filtrano cosa pubblicare. Quelli che svolgono il proprio lavoro con serietà sono indubbiamente un grandissimo aiuto sia per chi legge che per chi scrive.

Si, assolutamente l’incontro fisico con l’autore e col libro (io stessa scambio costantemente letture con amici) sono imprescindibili. Proprio perché la massa critica dei libri in commercio è così ampia, ogni libro va portato al lettore nella maniera migliore e più adeguata. Per un pubblico non abituato a leggere poesia poi è essenziale: se pensiamo ai giovani, per i quali molte volte la scuola non è catalizzatore del genere “poesia” quelli che realmente la leggono spesso hanno avuto la possibilità di confrontarsi e ascoltare autori dal vivo.

Nella mia esperienza inoltre il confronto col pubblico fa emergere letture e spunti differenti e talvolta regala all’autore nuovi punti di riflessione per creare. L’incontro è sempre arricchente per tutti.

I tuoi consigli per avvicinarsi alla poesia?

Credo che l’unico consiglio sensato sia quello di leggere tanto, non solo poesia, di seguire le presentazioni e la vita culturale. Nutrirsi di Bello, di cose che elevano l’uomo non come fruitore ma come mente critica che si interroga.

I tuoi sogni nel cassetto?

Uh, una domanda personale. Ti confiderò un segreto: non ho mai chiuso i miei sogni in nessun cassetto. La maggior parte di essi li ho trasformati in progetti, alcuni li ho realizzati, altri sono in divenire.

Cristina Daglio è laureata in Scienze Ambientali e Gestione del territorio; appassionata di Letteratura, dopo aver organizzato la Fiera di Editoria di Poesia (Pozzolo Formigaro 2006-2007 e Novi Ligure 2008) fonda nel 2008 puntoacapo Editrice, realtà che da subito si definisce di approdo per la poesia, attenta al lavoro di promozione culturale.

Durante la pandemia del 2020 lancia la serie di appuntamenti noti come #VoltiDiLibri nei quali propone anche chiacchierate e letture di autori nazionali di altre case editrici.

Con Alessandra Corbetta, Matteo Fantuzzi e Chiara Materazzo forma Societry realtà che pone in relazione la società odierna e la poesia.

È co-curatrice della pagina Almanacco Punto, redattrice di Pulp Magazine, responsabile della rubrica actinorizze del litblog BottegaPortoSepolto e ha fatto parte per anni della Giuria del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa “Guido Gozzano” e del Premio Letterario PLUS. Attualmente è membro di Giuria del Premio Letterario Internazionale “Lago Gerundo”.

È codirettrice con Roberto Chiapparoli della parte letteraria e responsabile rapporti autori per Fiori di Pesco – AgricUltura in Mostra, festival artistico/letterario/musicale che si svolge a Volpedo ogni primo weekend di aprile (www.fioridipesco.it).

Suoi interventi sono usciti anche su blog e riviste letterarie.

www.puntoacapo-editrice.com

Immagini —————-

Migrazione

di Gigi Castellani

Tempo presente ——————–

Il fare poesia

La casa editrice puntoacapo

di Roberto Lamantea

Alessio Alessandrini, “Come gli assiderati ricordano la neve. Dispacci dal biancore”

Bianco, biancore, bianchità. Silenzio. Neve. Bianco del foglio che attende la scrittura. Candore. Innocenza. O il contrario? Cancellazione: di orme, presenze, di noi. È un libro incantato nei suoi fonemi, algido, versi di cristallo, per dire – invece – la nostra nientità o, come con felice neologismo scrive Alessio Alessandrini, “nessunanità“.

Alessandrini pubblica da puntoacapo di Cristina Daglio “Come gli assiderati ricordano la neve – Dispacci del biancore” (titolo dalla lirica di Emily Dickinson “Dopo un grande dolore” nella traduzione di Renata Morresi, avverte l’autore nelle note), Premio Lago Gerundio 2024, prefazione di Ivan Fedeli, quinta silloge dell’autore ascolano scritta tra il 2016 e il 2020, l’anno della pandemia; Emily Dickinson e Renè Char tra i numi.

“Biancore” è la parola che ricorre in ogni testo ma il bianco non è il colore della purezza: “La luce stessa del bianco”, scrive Fedeli, “sia essa neve, sudario, lenzuolo, gelo, nullifica l’umano e lo sposta in una dimensione latente, atrofizzata”. Nella poesia di Alessandrini il bianco non è la pagina immacolata ancora da scrivere, è la pagina dove la scrittura è cancellata e la scrittura siamo noi, è “in silenzio assenza di/ colore”, dove “il segno/ d’inchiostro/ è crepa”, è “erranza nel biancore […] un passo/ un palmo/ un pelo/ dal/ burrone”. Colta e raffinata la scrittura, tra citazioni leopardiane, echi di Montale e giochi lessicali: “Chiusi in un cielo/ senza tempra/ né tempera”; “Chiamiamo/ (chi amiamo?)”.

Dal libro:

Nel biancore ogni sentiero ormai è estinto

ma basta che tu ponga con mano lieve

la foglia d’acero rossa:

lenta carezza di ciò che eravamo.

Ed ecco l’impronta nella neve torna.

*

Come è comoda questa pausa languida

dalle / delle intenzioni.

Nel biancore essere noi è non esserlo,

adagiati all’altrui batticuore,

all’ombra dell’altro

a sua volta sagoma

altra di altri santi

esangui.

Come fa il passo sulla neve

senza traccia, senza arrivare?

Come è comodo perdersi

senza mai dimenticare.

Liofilizzati lasciarsi camminare.

Nessunanità.

*

Biancore è bagliore.

Bagliore è tepore.

Tepore è torpore.

Torpore è beare.

Beare è belare.

Siamo un gregge

perso tra nebbie

che precipitando

crede di avanzare.

L’autore:

Alessio Alessandrini ha pubblicato “La Vasca” (Lietocolle 2008, XXII Premio Letterario Camaiore-Proposte Opera Prima); “Somiglia più all’urlo di un animale” (Italic-Pequod 2014), “I congiurati del bosco” (ivi 2019), “Azzimi dal becco” (Polissena Fiabe e Poesie 2023).

(Alessio Alessandrini “Come gli assiderati ricordano la neve. Dispacci dal biancore”, prefazione di Ivan Fedeli, pp. 96, 14 euro, collana “Altre scritture”, puntoacapo 2025)

Dario Capello, “La straniera”

Torna spesso la notte in “La straniera” di Dario Capello: “È un libro aperto/ il cuore della notte”. “La notte è […] sospesa sul bilico. Da un lato la promessa, la magia dell’alba già in divenire, gli azzurrini, il rosa antico. Dall’altro la seduzione del nero perentorio; le tenebre che non dipendono dalla notte, l’estraneità della luce”. Ed è poesia-sguardo: la luce “che stacca il volto/ del violinista dalla pietra/ in ombra del marciapiede”; la commessa “garibaldina e biondina al bar […] appena sgusciata/ dall’infanzia e dai portici/ in cerca di clienti e di luce”.

Ed è Torino la città-teatro dei versi: portici, piazze, ritagli sghembi dello sguardo scolpiti (o nascosti) dalla luce dove “agli snodi, agli incroci/ del traffico, lo scorrere/ a strappi della vita/ assomiglia a un dolore”. Le briciole della vita, memorie che tornano con il caldo dell’estate e “ricadono in briciole/ su di te”.

“Mi piace immaginare le parole della poesia come fossero sassi lanciati in acqua”, scrive Capello nella nota, “cerchi su cerchi che si incrociano, si chiamano, si provocano. Una danza di echi. Ma in letteratura ogni parola è un’eco”. È questa la poesia: “Cerchi d’acqua che non si chiudono mai su se stessi, intercettati da altri cerchi. Nelle increspature, nelle rifrazioni, negli urti reciproci vive tutto un mondo: l’incompiuto, l’enigmatico, la poesia”.

Dal libro:

Per te che vivi

nella voce altre voci

più disarmate

per te solfeggio

al telefono i nomi

bellissimi della

tua resa, quella

che non separa

la vita esposta, lontana

dalla carta e

da questa camera da letto.

Esercizi di strana quiete

nel capodanno di quattro

pareti, bicchieri di cristallo

e poca luce

filtrata da sotto.

Anche di notte, soprattutto di notte

panta rei.

*

Sono finestre che non chiudono

bene

i gradi dell’ombra che avanza

come una variante nervosa

di qualche presagio

come voce di sconosciuta.

Sarà davvero questo scuro

a perdonare?

o il suo ripiombo

in passi, respiri, gemiti

inesprimibili

echi di…

Ehi, della vita!

Uscite a vedere, lavandaie

della notte.

Fate luce. Le sue guance

sono aiuole, fiori

dell’apparenza.

*

Una stanza così, pronta

al buio, dove puoi mettere

la frutta, le noci, con tutta

la vita inconsapevole,

e il malumore dei poeti.

A volte qui si chiudono

le imposte per non vedere

fuori quel blu d’ignoto

che gocciola per tutta la casa

adesso, con la pioggia.

Non guardare da quella parte,

c’è il libro aperto a metà

che parla antico.

C’è la notte

dei bar, dei motel

senza nessuno.

E l’oltremare.

L’autore:

Dario Capello nasce a Torino nel 1949, alla città ha dedicato due saggi. Suoi libri di poesia: “Il corpo apparente” (Niebo 2000), “Nel gesto di scostarsi” (Dialogolibri 2001), “Vanità del tema” (Viennepierre 2007), “Dove tutto affiora (variazioni sull’apocalisse)” (Alla chiara fonte 2009).

(Dario Capello “La straniera” pp. 74, 15 euro, collana “Ancilia” diretta da Giancalo Pontiggia, puntoacapo 2025)

Laura Costantini, “Hortus inconclusus”

“Hortus conclusus” è il giardino, di tradizione monastica medievale, circondato da mura dove i monaci coltivavano piante e alberi per scopi alimentari e medicinali. “Hortus inconclusus” è la nuova plaquette di Laura Costantini pubblicata da puntoacapo nella collana “Altre scritture”.

Titolo simbolo di “un libro luogo mistico nel cui intorno, meravigliosamente vago e attutito, appare la sfera interiore dell’umano, cesellata, anzi dipinta in una sorta di affresco medievale” scrive Ivan Fedeli nella prefazione. È un libro aperto allo spazio dove lo spazio diventa domanda, paesaggio interiore: “consegnarsi a questo giorno di maggio/ merendare di luce fino a non poterne più/ manomettere la rimembranza” scrive l’autrice con eco montaliana.

“Hortus inconclusus” perché lo sguardo, in questo libro, è sempre altrove e cerca nell’altrove di afferrare una rimembranza, ciò che è fuggito e che la sera – la sera di Foscolo e dei crepuscolari – o il viandante (il Wanderer della letteratura romantica tedesca) cercano, forse inconsapevoli, come un senso della vita, l’eco di una dolcezza antica, come i “ventri spiaggiati e supini” dei granchi: “a volte la speranza è come questo granchio/ – ventre aperto agli sciacalli/ immoto, biancosporco, zampe all’aria”.

Dal libro:

parlami parola, risacca,

la stessa di sempre da che ero bambina

a che il passo sia lieve

e trovi forza la forza e sia forte

attraversare il giorno che viene

ora che l’aria si svuota

si nudano le tamerici

le rondini a nugoli volano viandante

ottobre, città di mare

*

l’ultima ora del buio ha suoni sottili

il primo bus è di quelli che sanno la stanchezza

c’è qualcosa di ancestrale

in questo schiudersi della città sul mare

gasteropodi gemono lenti sul fondale

mentre godono primipare le ore

sulla soglia sottile della luce, sulle scogliere

*

cosa inventi, mattino, per me?

così uguale a te stesso

così colmo di speranza

tu grande nell’amore

tu colmo di pazienza;

prendi a dimora la mia orfanezza

in un istante la ricolmi di Te

L’autrice:

Laura Costantini è nata a San Benedetto del Tronto (AP), dove vive e lavora. Laureata in Lettere moderne all’Università di Bologna, ha vinto numerosi premi. “Urano” (I Quaderni del Bardo 2023) è la sua opera prima, premio “Europa in Versi” 2022 per gli inediti. “Hortus inconclusus” si è classificata al secondo posto al Premio Lago Gerundo 2024.

(Laura Costantini “Hortus inconclusus”, pp. 60, 12 euro, prefazione di Ivan Fedeli, collana “Altre scritture”, puntoacapo 2025)

Immagini —————-

Visitare gli ammalati

di Gigi Castellani

Testo unico —————–

Tutto deve

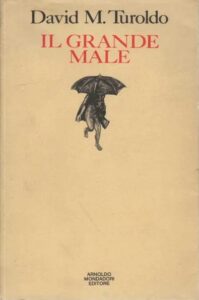

di David Maria Turoldo

Tutto deve

Tutto deve ancora avvenire

nella pienezza:

storia è profezia

sempre imperfetta.

Guerra è appena il male in superficie

il grande Male è prima,

il grande Male

è Amore-del-nulla.

(La poesia “Tutto deve” è tratta dalla raccolta “Il grande male” del 1987)

David Maria Turoldo, non basta il presente a dire chi siamo

di Massimiliano Bardotti

Turoldo ormai da tempo mi è guida e sostegno. Questi versi, negli ultimi tempi, più di altri sono scolpiti nel mio cuore. “Tutto deve ancora avvenire/ nella pienezza:/ storia è profezia/ sempre imperfetta”.

La nostra vita rischia di restare sempre nell’incompiutezza, se non la misuriamo col metro dell’eterno. Troppo spesso scordiamo le parole di Pierre Teilhard de Chardin: “Noi non siamo esseri umani che vivono un’esperienza spirituale. Noi siamo esseri spirituali che vivono un’esperienza umana”. La nostra radice è l’eterno, la nostra appartenenza è scritta nelle stelle. Abbiamo ormai quasi completamente ridotto la nostra vita a un nulla spaventoso e direi anche oltraggioso, che ferisce la nostra natura.

Non basta il presente a dire chi siamo, non basta la storia. La storia, se ha solo radici conficcate nella terra, resta un albero incompiuto, che tutt’al più fa tenerezza, ma non può offrirci frutti, né ombra o ristoro. Stiamo diventando ciechi ai richiami del Cielo, lo Spirito, che pure ci abita, cerca qualcuno che ascolti il Suo grido.

Nei versi successivi, Turoldo disegna in due versi quello che la sua voce roboante spesso tuonava nelle omelie: “Guerra è appena il male in superficie/ il grande Male è prima,// il grande Male/ è Amore-del-nulla”.

Da sempre i profeti cantano nel deserto, da sempre la voce che tuona la verità non trova orecchie. Turoldo era convinto che la guerra grande, la guerra guerreggiata, quella combattuta con le armi, la guerra calda, non fosse altro che il risultato della nostra vita quotidiana, del nostro odio verso il prossimo, delle nostre rabbie, o represse o agitate, della violenza che dentro ognuno di noi si dipana e detta legge nei nostri cuori. La guerra è l’evidenza di cosa abbiamo dentro.

Non abbiamo il coraggio di amare davvero la bellezza fino in fondo, non abbiamo il coraggio di diventare ridicoli agli occhi del mondo. Preferiamo amare il nulla che ci divora, anziché diventare scandalosi, e rivelare la nostra anima più profonda, e dire ti amo, fratello, sorella, io ti amo e ti confesso che la mia vita è povera senza di te, la mia vita è niente senza di te, e senza la tua felicità, non può esistere la mia, e ogni morte diminuisce la mia vita, ogni violenza ferisce la mia carne, ogni offesa offende la mia anima, ogni gesto d’odio travasa la mia bile, i miei organi si incancreniscono, la mia vita si fa indegna.

Questi versi sono un monito chiaro e pulito, che ci annunciano che anche la guerra non è solo affare di pochi folli dittatori, che tutto riguarda il mistero della nostra vita. Ma che vivere, vivere davvero, non è possibile, se non siamo disposti a farci sorprendere dall’incredibile, dall’impossibile, dal miracoloso. Ma serve un altro sguardo, e un cuore impavido, capace di cantare, cantare la bellezza che malgrado tutto ancora risplende ovunque, se abbiamo ancora occhi per vederla.

Gli autori:

David Maria Turoldo, al secolo Giuseppe Turoldo (Coderno, 22 novembre 1916 – Milano, 6 febbraio 1992), è stato un presbitero, teologo, filosofo, scrittore, poeta e antifascista italiano, membro dell’ordine dei Servi di Maria. È stato, oltre che poeta, figura profetica in ambito ecclesiale e civile, resistente sostenitore delle istanze di rinnovamento culturale e religioso, di ispirazione conciliare.

È ritenuto da alcuni uno dei più rappresentativi esponenti di un cambiamento del cattolicesimo nella seconda metà del ‘900, il che gli ha valso il titolo di “coscienza inquieta della Chiesa“.

Massimiliano Bardotti (1976) è nato e vive a Castelfiorentino.

È presidente dell’associazione Sguardo e Sogno, fondata da Paola Lucarini.

La sua raccolta poetica più recente è “A noi basti la gioia di cantare” (peQuod 2025).

Con Gregorio Iacopini ha scritto e pubblicato “Il colore dei ciliegi da febbraio a maggio” (Fara Editore 2020). Nel 2021 ha dato alle stampe “Idillio alla morte”, scritto con Serse Cardellini. Nel 2017 a Castelfiorentino ha creato “La poesia è di tutti”, percorso poetico e spirituale, presso l’associazione culturale OltreDanza.

Dal 2018 conduce “L’infinito, la poesia come sguardo”, ciclo di incontri con poeti contemporanei, al san Leonardo al palco di Prato.

È curatore della collana poetica Fuori Stagione, insieme a Gregorio Iacopini e Serse Cardellini. Affianca Luca Pizzolitto, che ne è fondatore, nella direzione della collana poetica Portosepolto (peQuod).

Immagini —————-

Chiesa povera

di Gigi Castellani

Voce d’autore ——————–

La vita, nonostante

Roberto Veracini, “Ma d’ogni cosa resta un poco”

di Giovanni Fierro

È sempre stata elegante la scrittura di Roberto Veracini, capace di trovare il nervo delle verità che ci circondano e con cui siamo in dialogo, anche quando non ce ne accorgiamo. La sua poesia svela, scopre ed indica, si muove per attenzioni e coinvolgimenti, si ferma solo per andare a capo, dopo aver detto.

Questo suo nuovo libro, “Ma d’ogni cosa resta un poco” continua il suo percorso d’autore, rinsaldano le radici personali con il luogo di appartenenza, nei legami affettivi e nello sguardo al nostro tempo presente, che si fa ancor più critico e politico.

Perché è proprio una frase come “si vive così, in solitudine,/ non consapevoli./ tutto appare indistinto,/ lo sguardo, la luce, l’ombra” a mettere in chiaro i tempi in cui stiamo vivendo. Veracini però non rinuncia ad affrontarli con intensità, questi nostri tempi bui, perché “c’è solo da aspettare/ l’attimo, sospeso/ il respiro”, dove accorgersi di quelle epifanie che ci tengono in vita.

Tutto “Ma d’ogni cosa resta un poco” è una delicata attenzione alle piccole cose, ai minuti indizi che aprono però varchi nella propria percezione, “ci sono dei tratti nei vecchi/ che d’improvviso rivelano/ la giovinezza, tutta la vita/ che è stata”, “anche la morte è vita/ se la vita non è mai finita”, “le mura di Volterra hanno un’anima/ scolpita nel volto di una statua/ che resta in bilico sulla voragine,/ non cadrà”. Sì, Volterra, la sua città, che in queste pagine esplora ed affronta, presenza costante in cui specchiarsi per guardarsi meglio. Anche nei ricordi di quando c’era il manicomio, di quando “qualcuno barcollava/ come preso da un suo/ vento e rideva”…

Pagina dopo pagina Roberto Veracini ci porta nel suo intimo stare al mondo, dove è forte il legame con il padre, “sei più vivo ora di quando/ eri vivo, ti sento spesso/ ti sogno, come se la vita/ non bastasse a farci morire”, e con la donna amata, “in te vorrei morire/ come le rondini in inverno/ che non sanno/ dove andare”.

L’arte è presente, sempre, nell’orizzonte culturale di Veracini, prova ne è la sezione del libro dedicata a quei ritratti (firmati da Egon Schiele, Gustav Klimt…) che Veracini rivive, cogliendo particolari ed atmosfere, a sottolineare di come la bellezza è sempre seme, anche per la scrittura in poesia.

“Ma d’ogni cosa resta un poco” è anche la parte finale del libro, con testi che appartengo agli anni giovani, quasi degli appunti che hanno resistito al crescere, al maturare. Sono parole e frasi che conservano lo sguardo pronto allo stupore, la coscienza pronta al resistere, e che sanno ancora nutrire il Roberto Veracini di adesso, che ci consegna il suo libro più necessario ed esposto.

“Siamo tutti Leopardi, è inutile fingere chissà quale altra solitudine”.

Dal libro:

Tutta un’altra storia

a Annet Hennemam

All’inizio del viaggio non c’è niente da guardare,

solo i passi sulla strada. Poi nemmeno più la strada.

Qualcosa tra le macerie, come volti alla deriva.

Immagini che si consumano in fretta, una fuga

del tempo in uno spazio senza memoria.

Potresti essere ovunque, ma sei qui,

in questa terra devastata, in questo mare

scuro che confonde.

È tutta un’altra storia, mi dici, non credere

a quest’inferno, sta cadendo il mondo,

ma ci stiamo abituando.

Alla fine del viaggio tutto resta nello sguardo

e la Speranza ha un nome che non si cancella,

batte forte nella testa, come un pensiero incessante.

E poi quell cielo aperto lì sopra, una sfida all’orrore,

un avviso di uscita, la vita, mi dici, ancora la vita,

in ogni pass oche diventa canto, in ogni attimo felice

strappato al tempo, la vita, mi dici,

la vita, nonostante

*

Danzando

Siamo il vento che passa,

e poche foglie, le stesse

che se ne vanno

*

Camposanto dei matti

Nel cimitero dei pazzi

le tombe si disperdono

come fiori di campo

*

La notte di Volterra

Eppure mi piace prendermi la notte

a Volterra, da solo in mezzo ai vicoli

fra le pietre e I fossili, gli occhi

alle nuvole, di passaggio

*

Generazione Guarnieri

L’Università e la scoperta tardiva dello studio. Del suo piacere. La letteratura, che poi era l’esistenza stessa, vista in altro modo. Non la scuola, la letteratura. Il prof. Silvio Guarnieri che ci parla degli scrittori, dei poeti. Non fa lezione, ci porta in quell mondo, ce lo fa vivere. È passione, voglia di conoscere. Andare in libreria, subito, cercare quegli scrittori, quelle parole. La sensazione di partecipare a un rito di natura, che non sapevi, che non credevi.

Intervista a Roberto Veracini:

La prima parte del libro mette in evidenza di come, nella nostra società e nel nostro vivere, tutto è diventato più fragile, più delicato. E’ così?

Si, è la percezione di qualcosa che si è rotto: nella società, nell’essere umano, nella Storia. C’è un senso di impotenza di fronte alla follia delle azioni umane, alla decadenza dei valori che ci hanno formato. Un mondo alla deriva che non è più capace nemmeno di indignarsi di fronte alla violenza, ai soprusi, alle ingiustizie. Una società indifferente, anestetizzata, che non vuole o non riesce a vedere il vuoto verso cui si trascina.

Perchè poi, nello specifico, il testo di pagina 21, “Corpi i solitudine”, ha un passaggio davvero importante: “Si vive così, in solitudine,/ non consapevoli./ Tutto appare indistinto,/ lo sguardo, la luce, l’ombra./ Non si aspetta niente“. E di conseguenza, quale può essere la risposta, a questa solitudine subita e che divora?

La risposta naturalmente non c’è, c’è solo la consapevolezza di dove siamo arrivati, la realtà che ci rappresenta, nella disillusione di un tempo che non ha più orizzonti.

Ma per fortuna, il titolo, “Ma d’ogni cosa resta un poco”, è li a ricordarci che nulla è vano, che ha ancora un senso credere in ciò che si fa, in ciò che si è?

Si, mi sono ritrovato a cercare qualcosa che dia ancora un senso alla nostra esistenza. Il titolo è ripreso da un verso del poeta brasiliano Drummond de Andrade, mi è sembrato illuminante.

È necessario cogliere la vita in ogni piccola cosa, recuperare persone, momenti, luoghi… quel poco che comunque è la nostra vita, il nostro modo di essere nella vita, il senso di un’esistenza. A livello personale, ma anche sociale.

Il libro ha anche pagine dove il ricordo è materia viva, importante. In che modo ha agito sulla composizione di queste poesie?

Questo libro è anche un percorso esistenziale, con i miei punti di riferimento umani, letterari, artistici. Ci sono i nomi delle persone per me importanti, c’è la loro presenza costante, formativa. In questo senso si può leggere anche come una forma di diario in versi, specialmente nella seconda parte.

In particolare, nel tuo ricordo, c’è la presenza del manicomio a Volterra. Che è davvero una fucina di spunti che tu esplori e trasformi in testi. Cos’ha, cos’ha avuto, di così particolare e di così importante nel tuo percorso di crescita?

I ragazzi della mia generazione a Volterra sono cresciuti accanto al manicomio. Una presenza discreta e forte, che in qualche modo è rimasta dentro.

Ho cercato di accostarmi con pudore a quel mondo, ai ricordi che si affacciavano contrastanti, fuori dagli stereotipi. Era un mondo che si sentiva, si respirava. E tornava poi dalle parole essenziali, rispettose di mio padre, di mia nonna, che avevano lavorato come infermieri in quella realtà.

Volterra… Hai scoperto qual è il sentimento più profondo che ti lega a lei? Ce ne vuoi parlare?

Ho sempre avuto un rapporto conflittuale con la mia città, ma Volterra è così, sin dalla sua conformazione: da una parte ci sono le Balze, formazioni rocciose che sprofondano inquietantemente nelle crepe della terra, dall’altra c’è il mare, l’orizzonte che arriva fino alla Corsica, l’apertura del mondo.

Ecco, la mia Volterra è quella del mare, ma Volterra è anche altro. Qui ci sono le radici e le vie di fuga. Volterra è un luogo dell’anima da cui fuggire, per poi ritornare.

Tanti sono i protagonisti che abitano “Ma d’ogni cosa resta un poco”. Uno spazio importante è dedicato a tuo padre…

Questo è insieme il mio libro più politico (specialmente nella prima parte) e quello più intimo. Mi sono arrischiato in un campo non facile, cercando di recuperare poeticamente anche gli affetti più cari. Terreno molto scivoloso, dal punto di vista letterario, ma ho sentito di doverlo fare. Ho pensato che non bisogna avere paura dei sentimenti.

La scrittura in questo tuo nuovo libro si mostra in differenti forme. In particolar modo mi hanno colpito i testi di “Altri esercizi di distanza”, quasi delle miniature, e quelli del capitolo che dà il titolo al libro, “Ma d’ogni cosa resta un poco”, quasi dei passaggi estratti dalla cronaca, tua personale, quasi diaristici. Che significato hanno all’interno del libro? Confrontandoli con le altre forme espressive, di certo ‘più classiche‘, che hai usato…

“Altri esercizi di distanza” riprende la mia precedente raccolta, testi poetici di quattro versi, in cui condensare tutto. Un occhio che guarda da una distanza che permette di vedere meglio. Un linguaggio estremamente essenziale. Le prose poetiche della sezione “Ma d’ogni cosa resta un poco” hanno una forma diaristica, che si distacca molto dalle mie esperienze precedenti. Partono da “Il peso del mondo” di Peter Handke, il suo sguardo sulle cose e sulle emozioni, in uno stile secco, attento ai particolari, ai segni impercettibili.

E poi c’era la volontà di fare il punto su un’esistenza, quello che è stato, quello che ha contato, quello che ci ha fatto vivere davvero, almeno per un attimo. Cogliere il tempo, nel suo trascorrere, i momenti che hanno avuto un significato, più o meno consapevole, più o meno rilevante.

Un diario di quello che è stato nel corso del tempo, dietro un’immagine, un’idea, un sogno.

L’autore:

Roberto Veracini è nato a Volterra, dove vive. Ha pubblicato le raccolte di poesia “La ragazza in bianco” (1985), “Stazioni, attese” (1990), “Epifanie dell’angelo” (2001, tradotta in francese da Bernard Vanel nel 2006 con il titolo “Epiphanies de l’ange”, “Da un altro mondo” (2011), “Via de’ laberinti” (2016), “Esercizi di distanza” (2021) e una guida poetica di Volterra, insieme al pittore Stefano Tonelli, “Come una guida dell’anima” (1992).

Nel 2010 è stato inserito nell’antologia francese “Les Poètes de la Meditérranée“. Nel 2016, insieme a S. Guichard, F. Parrini e B. Vanel, ha pubblicato in Francia “Figurines”.

Ha partecipato a numerose letture pubbliche di poesia e collaborato con musicisti e artisti in varie manifestazioni nazionali e internazionali.

Nel 1993 è stato uno dei fondatori della rivista fiorentina “Pioggia obliqua”. Nel 1999 è stato uno dei promotori del Premio letterario “Ultima frontiera” (dedicato a Carlo Cassola).

(Roberto Veracini “Ma d’ogni cosa resta un poco” pp. 85, 13 euro, La Vita Felice 2025)

Immagini —————-

Libro e libro ——————-

La deriva esistenziale, l’originalità del messaggio

Jean Cocteau, “I ragazzi terribili”

di Andrea Olivieri

Negli anni Venti del Novecento, in Francia, l’icona dell’adolescenza è Jean Cocteau, artista multiforme, prolifico, estroso e assai discusso. Eccentrico e raffinato, nella sua opera di scrittore bohème e dissolutezza incarnano quell’essenza della poesia e dell’arte decadente che alla fine dell’Ottocento era stata di figure “maledette” come Rimbaud, Verlaine e Wilde. Il poeta come reietto della società, al limite tra criminalità e follia: rivive in Cocteau l’archetipo dell’artista come colui nel quale la deriva esistenziale corrisponde all’originalità del messaggio.

Pubblicato nel 1929, “I ragazzi terribili” offre una metafora perfetta del modo con cui i movimenti giovanili del periodo si illusero di costruire un mondo separato da quello degli odiati padri. Gli adolescenti, “grandi commedianti che sanno di colpo coprirsi di aculei come un animale, o armarsi di umile dolcezza come una pianta”, e che soprattutto “non divulgano mai i riti oscuri della loro religione”.

Stralunato e sonnambolico, intriso di un’atmosfera ipnotica colma di erotismo e sessualità perversa, il romanzo racconta il legame incestuoso e abnorme tra Paul ed Elisabeth. I due, fratello e sorella, orfani, fanno della loro cameretta il tempio della loro grave e misteriosa infanzia, così come della loro amorale, poetica, invasata adolescenza. Elisabeth e Paul, “ragazzi incolti, incoscienti fino al delitto, incapaci di discernere il bene da male”, “si adoravano e si dilaniavano”. E imbozzolati in questo guscio inscenano la leggenda dell’eterna giovinezza, fino alla catastrofe della morte per suicidio e overdose da oppio.

Con la centralità di temi quali l’infanzia e il sogno, il desiderio e il gioco, gli Enfants Terribles sono un romanzo psicanalitico, più che psicologico, una sorta di tragedia greca scritta sotto effetto dell’oppio, una parabola allucinata e ammonitrice in cui Cocteau mostra di conoscere molto bene il fascino autodistruttivo del giovanilismo estremo: la disordinata pigrizia dell’infanzia prolungata, la complicità romantica con le forze della morte, l’incapacità di realizzare la transizione all’età adulta.

Perché le esplorazioni interiori dell’adolescenza richiedono una disciplina che non tutti posseggono e sono condannate al fallimento senza il controllo degli adulti.

Dal libro:

Il teatro della camera si apriva alle undici di sera. Tranne la domenica, non vi si davano rappresentazioni diurne. A diciassette anni, Elisabeth ne dimostrava diciassette; Paul, a quindici, ne dimostrava diciannove. Usciva. Bighellonava. Andava a vedere dei film assai “piacevoli”, ascoltava musiche assai “piacevoli”, seguiva ragazze assai “piacevoli”. Più queste ragazze erano ragazze, più civettavano, più le trovava “piacevoli”.

Al ritorno, descriveva i suoi incontri. Lo faceva con una franchezza maniacale, da primitivo. Questa franchezza, e l’assenza di vizio che essa rivelava, diventavano sulla sua bocca il contrario del cinismo e il colmo dell’innocenza. Sua sorella interrogava, scherniva, si nauseava. Improvvisamente, era ferita da un particolare che non avrebbe potuto offendere nessuno. Allora assumeva di colpo un’aria dignitosa, afferrava qualche giornale e, nascosta dietro i fogli dispiegati, cominciava una minuziosa lettura.

Gli autori:

Jean Maurice Eugène Clément Cocteau (Maisons-Laffitte, 5 luglio 1889 – Milly-la-Forêt, 11 ottobre 1963) è stato un poeta, saggista, drammaturgo, sceneggiatore, disegnatore, scrittore, librettista, regista e attore francese.

La versatilità, l’originalità e l’enorme capacità espressiva gli valsero il plauso internazionale. Cocteau è soprattutto conosciuto per il romanzo “I ragazzi terribili” (1929), l’opera teatrale “La voce umana” (1930) e il film “La bella e la bestia” (1946).

Andrea Olivieri, goriziano, si è laureato in filosofia all’Università di Trieste, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in Estetica con una tesi sulla natura dell’immagine e l’immaginazione nella filosofia moderna.

Ha pubblicato articoli di ricerca filosofica su riviste specialistiche di settore. Ha un canale You Tube in cui parla di filosofia. Insegna filosofia e scienze umane presso il Liceo delle scienze umane “S. Slataper” di Gorizia.

Immagini —————-

Madonnina del carcere

di Gigi Castellani

Ti racconto ——————

Tra i sogni editoriali perduti di un povero scrittore

Vladimir Di Prima, “L’incoscienza di Badalà”

di Enrico Grandesso

I grandi sogni della gloria letteraria e del successo che si sciolgono come neve al sole nell’impatto spigoloso e brutale con la grande editoria nazionale: è il tema di base di “L’incoscienza di Badalà”, nuovo romanzo di Vladimir Di Prima.

Chi è Pinuccio Badalà? In un testo precedente, “Il buio delle tre” (uscito tre anni fa), avevamo conosciuto il suo pedigree familiare: presto orfano di padre, autodidatta e divoratore di libri, egli è un sincero e ingenuo ragazzo di un paesino della provincia catanese, che dopo qualche apprezzamento si cimenta nella scrittura di un romanzo. A impresa conclusa, si attiva in mille modi per farsi conoscere e apprezzare dagli editori, che di lui non sanno che farsene.

Ecco allora l’infausta odissea di contatti mancati, di mail inevase, di manager cialtroni e di amicizie letterarie inutili. Pinuccio non verrà cercato, vedrà invece susseguirsi indifferenza, silenzi e porte che si chiudono. E, cosa più dolorosa, si sentirà aggregato ad una massa informe: “Al giorno d’oggi, era ormai chiaro che scrivessero tutti: bravi, meno bravi, scarsi, impresentabili; persino dottori e infermieri, appunto, ma anche gelatai, casalinghe, avvocati, ognuno con un mestiere diverso che non fosse propriamente lo scrittore, e tutti col proprio libro stampato. Ma dove doveva andare – pensava tra sé e sé – dove, se quel mondo che agognava da una vita s’era fatto terribilmente intasato?”.

Intanto arriva la triste stagione del covid19, che con fatica viene superata. Pinuccio vive anche una vicenda amorosa, che però salterà in aria per la sua ipocondria e il suo perfezionismo fuori luogo. Infine, preda di un ego via via sempre più mitomane, va a Milano a riproporsi al mondo editoriale, per rivivere un nuovo fallimento. Di Prima crea qui un labirinto esuberante di false uscite, in una serie di tentativi tragicomici che portano la testardaggine di Pinuccio a cozzare contro la visione imperante e irremovibile di un sistema culturale chiuso, “con un funerale di sogni tra le mani”. (Benché partisse da un contesto sociofamiliare del tutto differente, non si può non pensare a Guido Morselli, scrittore dal grande successo postumo che, in vita, subì i rifiuti continui dei responsabili dell’editoria nazionale – tra cui Italo Calvino, Vittorio Sereni e Carlo Fruttero – e per la disperazione si suicidò nel 1973).

“L’incoscienza di Badalà” è un romanzo scritto con uno stile incalzante, rigoglioso di ironia e autoironia; unisce alle diverse situazioni di sfida, ora meschine ora grottesche, spesso surreali o estreme, affondi psicologici e riflessioni. L’universo di quest’opera è, ahinoi, lo specchio di un’Italia sempre uguale a se stessa: dove troppo spesso i sogni e il merito vengono ignorati e calpestati, in particolare oggi che i divari sociali si sono via via ingigantiti ed esasperati. In quel silenzio che toglie parola, voce e possibilità di essere conosciuti.

Intervista a Vladimir Di Prima

La domanda d’inizio per Vladimir Di Prima è d’obbligo. Catania, la tua città, è stata nel Novecento la città di Vitaliano Brancati. Quanto c’è di lui nei tuoi romanzi? Come le sue opere hanno influenzato in profondità la tua narrativa?

Sono cresciuto fra il Veneto, dove mia madre insegnava, e Zafferana Etnea, paese d’elezione di Vitaliano Brancati. Nei miei romanzi non c’è una filiazione diretta, né un’imitazione di stile, ma c’è senz’altro una lezione che ho assorbito: l’idea che la provincia non sia un fondale pittoresco, bensì un dispositivo morale, un luogo che amplifica i vizi, le ambizioni, gli autoinganni. Brancati ha raccontato come pochi il maschile, il narcisismo, l’ipocrisia sociale, usando l’ironia come bisturi. Questo, più che la trama o i personaggi, è ciò che mi ha influenzato: la capacità di smascherare senza prediche, di far ridere mentre si colpisce nel segno. Catania, nei suoi libri, è un laboratorio umano. È una città che produce posture, linguaggi, fantasie di grandezza e frustrazioni croniche. Nei miei romanzi c’è questa attenzione al comportamento, alla commedia quotidiana che spesso scivola nel grottesco. Non mi interessa descrivere la città in cartolina, ma il modo in cui condiziona i rapporti, il desiderio di fuga, la tendenza a raccontarsi storie per sopravvivere.

In questo senso Brancati è stato fondamentale: mi ha insegnato che si può essere profondamente legati a un luogo senza essere indulgenti con i suoi difetti. C’è poi un altro aspetto: la lucidità. Brancati non assolve quasi mai i suoi personaggi, ma li capisce. Non li giustifica, li espone. Questa postura etica, più che estetica, è qualcosa che sento mio. Scrivere, per me, non è difendere un’identità o una tradizione, ma metterle alla prova. Se nei miei libri c’è qualcosa di brancatiano, sta in questa scelta di non proteggere nessuno, nemmeno me stesso, e di usare la narrazione come spazio di verità scomoda, anche quando fa male, anche quando non consola.

In questo romanzo, “L’incoscienza di Badalà”, come nel precedente Il buio delle tre, il protagonista Pinuccio Badalà incoraggiato da qualche lettore a lui vicino alza la cresta e, dalla profonda Sicilia, cerca di “sfondare” con le grandi case editrici di Milano e di Torino, le capitali editoriali e culturali dell’Italia del Nord. Una sfida immane…

La sfida è immane, sì, e non è solo geografica o professionale: è soprattutto simbolica. Pinuccio non cerca semplicemente un editore più grande, cerca una legittimazione, la sensazione di esistere davvero come scrittore. Milano e Torino, in questo senso, non sono solo città, ma filtri di riconoscimento: se passi da lì, sei qualcuno, altrimenti resti confinato in una periferia che spesso viene percepita — e interiorizzata — come minorità. Ho voluto raccontare proprio questo meccanismo psicologico prima ancora che editoriale. Nel profondo Sud, il talento non manca, quello che manca è la rete, la continuità, la possibilità di sbagliare senza essere subito archiviati. Per uno come Pinuccio, ogni tentativo è caricato di aspettative spropositate, ogni rifiuto pesa come una condanna definitiva.

Da qui nasce quella sua alternanza tra arroganza improvvisa e sconforto totale, tra la cresta alzata e la tentazione di sparire. Non è solo ambizione: è una forma di autodifesa, quasi una reazione allergica a un contesto che ti abitua a pensare in piccolo anche quando sogni in grande. Mi interessava però evitare la retorica del Sud contro il Nord. Le grandi case editrici non sono mostri senza volto, e il Nord non è un blocco compatto che respinge per pregiudizio. Il problema è più sottile: è un sistema che tende a riprodurre se stesso, che premia chi è già dentro certi circuiti, chi parla certi linguaggi, chi ha già attraversato determinate soglie.

Pinuccio arriva da fuori, con una voce che non chiede permesso e con una fame che spesso lo tradisce. È normale che sbatta contro muri che non sono dichiarati, ma realissimi. Questa tensione, che attraversa entrambi i romanzi, non è solo la storia di un aspirante scrittore, ma di chiunque provi a spostarsi dal margine verso il centro, qualunque cosa significhi “centro”. E infatti la domanda che mi interessa davvero non è se Pinuccio riuscirà a sfondare, ma cosa è disposto a perdere, o a snaturare, pur di riuscirci. Perché il rischio non è solo restare fuori, ma entrarci a prezzo di non riconoscersi più. E quella, più che una sconfitta editoriale, è una sconfitta personale.

Pinuccio cerca di affermarsi, tra sogno, ingenuità e sprazzi di mitomania: ma i no degli addetti all’editoria, lenti e tortuosi quanto perentori e crudeli, si ripetono e si allineano come una certezza indiscutibile, riassegnandolo puntualmente alla solitudine culturale di partenza.

È proprio nella reiterazione del rifiuto che si gioca la parte più dura della storia di Pinuccio. Non tanto nello scarto in sé, che fa parte del mestiere, quanto nel modo in cui esso arriva: diluito, burocratico, spesso ambiguo, mai davvero dialogante. È un meccanismo che non ti dice solo questo libro non ci serve, ma finisce per suggerirti, a forza di silenzi e formule standard, che forse non servi tu.

Ed è lì che la solitudine culturale diventa qualcosa di più di una condizione geografica: diventa una condizione mentale, una specie di recinto invisibile dal quale è difficile uscire anche quando continui a provarci. Pinuccio oscilla tra lucidità e mitomania proprio per questo. Da un lato capisce di essere uno dei tanti che bussano a porte già sovraccariche, dall’altro ha bisogno di costruirsi un racconto eroico di sé per non crollare. Il sogno, in lui, non è solo ambizione: è una strategia di sopravvivenza. Senza quell’eccesso di fiducia, senza quella piccola deformazione della realtà, probabilmente smetterebbe di scrivere. E io non volevo raccontare un personaggio esemplare o edificante, ma uno che si arrangia come può per restare a galla, anche a costo di sembrare ridicolo. La crudeltà del sistema editoriale, se vogliamo chiamarla così, non è quasi mai intenzionale. È strutturale. Chi lavora dentro quelle dinamiche è sommerso da proposte, scadenze, logiche di mercato che rendono impossibile un’attenzione reale per tutti. Il risultato, però, è che chi sta fuori percepisce una muraglia compatta, impersonale, contro cui ogni tentativo rimbalza. Per uno come Pinuccio, che non ha alle spalle ambienti letterari, agenti, presentazioni giuste, ogni porta chiusa pesa il doppio, perché non c’è un piano B, non c’è un circuito alternativo che funzioni davvero come spazio di crescita.

La cosa che mi interessava mettere in scena, però, non è solo la frustrazione, ma la trappola che si crea: più ricevi rifiuti, più ti senti spinto a dimostrare che vali, più carichi ogni nuovo tentativo di aspettative salvifiche, e più la caduta diventa rovinosa. È un ciclo che tende a riportarti sempre al punto di partenza, con in più una stanchezza che si accumula. In questo senso la riassegnazione alla solitudine non è imposta solo dall’esterno, ma finisce per essere interiorizzata, quasi accettata come destino. Pinuccio non è una vittima pura, e non volevo che lo fosse. Ha le sue rigidità, le sue ingenuità, una certa incapacità di leggere davvero il contesto in cui si muove. Ma è proprio questo che mostra quanto sia fragile il confine tra perseveranza e accanimento, tra fede in se stessi e autoillusione. E forse la domanda che resta sospesa non è se il sistema sia giusto o ingiusto, ma quanto a lungo una persona può continuare a credere nel proprio sogno senza che quel sogno, poco a poco, cominci a consumarla.

Il protagonista è ipocondriaco e nevrotico, maniacalmente attento, nella promozione letteraria e in amore, a cadere nelle trappole che reiterano ciclicamente le sue sconfitte. C’è in lui, più o meno riconosciuto, un godimento in questa sfortuna?

Non lo chiamerei godimento perché non è un piacere, ma qualcosa di più oscuramente torbido: una sorta di conforto nella conferma del copione che già conosce. La sconfitta, per lui, è un territorio familiare, mentre il successo è un’incognita che spaventa quasi quanto affascina. L’ipocondria, la nevrosi, l’ipercontrollo sono modi per restare dentro una zona che, per quanto dolorosa, gli è prevedibile. Quando tutto va storto, può dirsi: “Lo sapevo, va sempre così”. E questa previsione, paradossalmente, lo rassicura.

Nella promozione come nelle relazioni affettive, Pinuccio sembra cercare situazioni che riproducono lo stesso schema: aspettativa altissima, investimento emotivo sproporzionato, caduta rovinosa. È come se avesse bisogno di dimostrare, ogni volta, che il mondo è ostile e che lui è destinato a restare ai margini. In questo senso la sfortuna diventa una narrazione identitaria: se smettesse di essere quello a cui va sempre male, dovrebbe ridefinirsi, e questo richiederebbe un salto che non è detto sappia fare. C’è anche un altro aspetto, meno consolatorio: la sconfitta lo solleva da alcune responsabilità. Finché le cose non funzionano, può attribuire molto all’esterno — agli editori, al sistema, agli altri — e in parte ha ragione. Ma se davvero andassero bene, dovrebbe fare i conti con scelte più nette, con compromessi, con la gestione di un riconoscimento che non è mai neutro. Il fallimento, per quanto umiliante, gli permette di restare in una posizione moralmente più comoda: quella di chi non è stato capito, piuttosto che quella di chi deve dimostrare, giorno dopo giorno, di meritare lo spazio che ha ottenuto. Il punto, quindi, non sta nella sofferenza in sé, ma nella coerenza del personaggio con la propria immagine. Pinuccio si vede come uno sfortunato combattente, uno che lotta contro forze più grandi di lui. Ogni nuova batosta rafforza questo autoritratto. È una forma di narcisismo negativo: invece di idealizzarsi come vincente, si idealizza come perdente di talento, incompreso, troppo sensibile per un mondo rozzo. È un mito altrettanto seducente, e non meno pericoloso.

Questo non significa che cerchi consapevolmente il fallimento, né che non soffra davvero. Soffre eccome. Ma allo stesso tempo lo riconosce, lo sa abitare, lo sa raccontare. Il successo, al contrario, lo costringerebbe a uscire dal personaggio che si è costruito, a rinunciare a certe scuse, a certi alibi, e forse anche a una parte della sua retorica su di sé. Per questo è così maniacalmente attento a evitare le trappole, e finisce puntualmente per caderci: perché in fondo quelle trappole gli permettono di restare dentro una storia che conosce già, invece di rischiare davvero una storia diversa. In definitiva, Pinuccio non gode della sfortuna, ma gode della conferma che la sfortuna gli offre. È una differenza sottile, ma decisiva. Ed è anche, credo, una dinamica molto più diffusa di quanto siamo disposti ad ammettere: a volte non restiamo dove stiamo perché è il posto migliore, ma perché è l’unico in cui sappiamo chi siamo.