È ottobre, “Fare Voci” si addentra nell’autunno, a passi lenti e necessari.

Ad iniziare da Roberto Ferrucci, che con il suo “Il mondo che ha fatto” rende omaggio ad uno degli autori italiani più importanti, Daniele Del Giudice, ricordandoci anche che “il volo è come la scrittura”…

L’autunno è anche quello della nostra società contemporanea, luogo che si fa croce, come ben raccontato da Daniele Ricci, con le poesie de “La macchina da cucire. Geologia del dolore“; e da Nerio Vespertin, che con i versi di “M.U.S.A.” esplora il sempre più critico mondo del lavoro.

Gli inediti sono a titolo “Rimango qui e aspetto” firmati da Francesco Tomada, e Laura Mautone e Magdalena Oberhofer ci fanno scoprire il fare poesia dell’austriaca Cornelia Hülmbauer, “Mein gehäuse geht auf stelzen Il mio guscio cammina sui trampoli”.

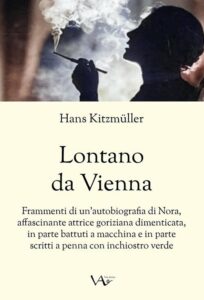

L’Austria, in questo caso del passato, è anche evocata da Hans Kitzműller con il suo “Lontano da Vienna”, omaggio all’attrice Nora Gregor, nata a Gorizia, vero volto dimenticato dell’arte cinematografica.

Nella natura ci addentriamo con i due testi inediti di Luca Buiat, “Verso l’isola che c’è” e “Di fine settembre”.

Una regalità selvaggia è l’immaginario che alimenta il bel libro di Giancarlo Baroni, “Il mio piccolo bestiario in versi”, dedicato alla presenza animale nella poesia.

Le immagini sono quelle di Franco Belsole, e del suo progetto “HABITAT in un tempo e luogo qualunque”.

Buona lettura

Giovanni Fierro

(la nostra mail farevoci@gmail.com)

Immagini ——————–

HABITAT

di Franco Belsole

Voce d’autore ——————–

Il volo è come la scrittura

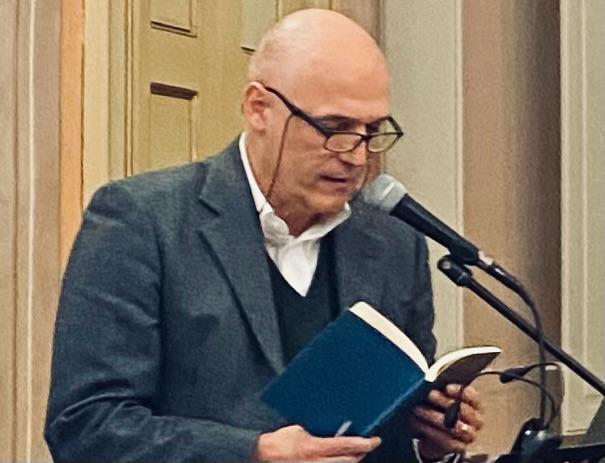

Roberto Ferrucci, “Il mondo che ha fatto”

di Roberto Lamantea

La scrittura di Roberto Ferrucci è narrativa, diario, mémoir, reportage: millimetrica, lineare, affabulatoria; i registri s’intrecciano, scivolano uno dentro l’altro con naturalezza e il lettore, più che sfogliare un libro, incontra un compagno di conversazione che lo cattura, lo porta sulla scena, lo devia su un foglio ritrovato, una vecchia lettera, la delicatezza di un rimpianto, la luce di una giornata.

Ferrucci è magico nel disegno degli spazi: è come se la penna fosse una macchina da presa capace di portare nella pagina una prospettiva, il colore di una luce, persino il frullo d’ala di un pensiero, e non senza umorismo e autoironia. La scrittura è lo sguardo: è attento a tutto, all’angolo del tavolino di un bar, alla prospettiva che si alza dal foglio, i suoni, le voci, che diventano una partitura.

Un’école du regard: lo scrittore disegna interni ed esterni come se avesse una macchina da presa, chiaroscuri, angolazioni, scale dei piani. Roberto Ferrucci si racconta e insieme racconta le città: Venezia e la terraferma (Mestre, Marghera dov’è nato), il litorale adriatico sino al Friuli, Parigi che per Roberto, fine traduttore dal francese, è una seconda patria. Racconta le sue passioni e i suoi incontri e attraverso quelli fotografa il mondo: il tennis di “Terra rossa”, il suo primo libro, nelle tre edizioni di Transeuropa (1993, pubblicato dal severissimo Massimo Canalini; 1998 Fernandel; 2005 Amos); le “scorribande a Nordest” di “Andate e ritorni” (Amos 2003); “Sentimenti sovversivi” (Isbn 2011), che segue l’edizione bilingue, italiano e francese, di Meet (2010) e via via gli altri.

Ma è la Nave di Teseo a darci ora il suo libro più bello: “Il mondo che ha fatto”, dedicato a Daniele Del Giudice, mancato nel 2021.

Roberto Ferrucci racconta Daniele Del Giudice da quando l’ha conosciuto passando in via Brenta Vecchia a Mestre, dov’era una bellissima libreria d’essai, la Don Chisciotte di Billy Lamarmora e sua moglie Rachele: davanti alla libreria era parcheggiata una Peugeot 304 cabriolet color bronzo: l’auto di Daniele Del Giudice. Ne nascerà un’amicizia di 36 anni (figura indimenticabile, Billy, la libreria ricordava certe vecchie botteghe inglesi alla Dickens e lui l’ha trasformata in un magico luogo d’incontro tra chi i libri li legge e chi li scrive): quando si conoscono Roberto ha 25 anni, Daniele 36.

Le peregrinazioni per Venezia, il festival “Fondamenta” – memorabile il “cameo” di Agota Kristof fotografata su una panchina di campo S. Angelo – gli scherzi che gli giocava Daniele, come quando Roberto l’ha visto conversare con un signore che gli ha presentato come un professionista che assomigliava tanto ad Antonio Tabucchi: la tira a lungo, poi gli rivela che sì, è davvero Tabucchi; la tesi alla Facoltà di Lettere di Ca’ Foscari, all’ex convento di San Sebastiano, dove Ferrucci si è laureato con Alfonso Berardinelli – succeduto da poco alla cattedra di Letteratura italiana moderna e contemporanea ad Anco Marzio Mutterle – con una tesi dedicata proprio a Del Giudice e Tabucchi, discussa lo stesso giorno di un grande amico di Roberto, Tiziano Scarpa, che qui firma la bandella; un nero sacco condominiale delle immondizie pieno di ritagli di stampa, fotocopie, nastri di vecchie registrazioni, dattiloscritti, appunti, inediti; il volo fino a Trieste a bordo di un Tampico decollato dall’aeroporto Nicelli del Lido.

“Il volo ha due o tre cose che per me, come scrittore, sono fondamentali, il volo è l’unico che le tiene insieme. Una è la passione per il movimento. La seconda è la geografia, e l’altra è il navigare, che è metafora poi del narrare, del raccontare”; il volo, dirà più avanti, “è come la scrittura”. “Del Giudice ripeteva sempre che la letteratura è un mare e che gli autori sono isole in mezzo a quel mare, che ogni autore deve trovare il suo pezzetto di oceano dove mettere insieme la propria opera, costruire la propria isola. […] La sua, quella che ha costruito lettura dopo lettura, pagina scritta dopo pagina scritta, nell’oceano della letteratura, è una delle più belle e irrinunciabili. L’isola Daniele Del Giudice”. E pensare – il libro lo ricorda – che Daniele non ha mai vinto un premio.

Ferrucci “attraversa” la vita di Daniele Del Giudice: le tante interviste, salvate da vecchi nastri, le dediche, gli scherzi, persino gli “indovinelli”: seduti in una trattoria Daniele si divertiva a lanciare una parola, una sola, e chi era con lui doveva intuire a quale ricordo si riferisse.

La passione per il teatro: in Polonia ha frequentato Jerzy Grotowski; il cinema, Wim Wenders. La bibliografia per la tesi: Kundera, Handke (in tedesco), James, Borges, Orwell, Stevenson, Queneau, Conrad, Virginia Woolf (Per le strade di Londra), Blanchot, Gadda, Valéry: una biblioteca intera.

Venezia: Del Giudice era nato a Roma l’11 luglio 1949 – nome anagrafico

Giandaniele – ma anche se non l’ha mai raccontata nei suoi libri “Venezia c’è sempre, tra le righe, entra come un respiro narrativo, attraverso la dilatazione dei tempi, le descrizioni di una certa luce che è solo lagunare”.

C’è una pagina bellissima sulla luce: “Una volta sono arrivato sotto la sua finestra in barca. Un pomeriggio di fine febbraio, tiepido, un po’ opaco, dorato. Sì, c’era quella luce – in quella luce – che a volte trovi in piena laguna, che cade giù laterale e dev’essere la convergenza fra giallo del sole, verde della laguna e una traccia sottile di foschia a trasformare in oro la somma cromatica e allora era come se la barca di mio cugino Giorgio fendesse una lastra dorata sul canale La Grazia, la tagliasse in due, per arrivare là, sotto la finestra di Daniele Del Giudice, sul retro della residenza per anziani” alla Giudecca.

“Un libro a cassetti”, lo chiama Roberto. E c’è l’elegia, non poteva non esserci, in un libro così tessuto nel ricordo. Il temps perdu – quanti ne hanno scritto oltre a Proust: Leopardi, Pascoli, Pedro Salinas, Montale. “Da tempo erano incominciati i rimpianti. I miei. Te ne accorgi dopo sempre, quando ormai è troppo tardi, con chiunque, hai rimandato, preso tempo, e sono di volta in volta famigliari, amori, amici, quel docente all’università o la professoressa di storia delle medie. […] Te ne accorgi quando è troppo tardi, perché quando ce l’hai, il tempo, ti sembra di averlo tutto, di possederlo, e aspetti il momento più opportuno, ti dici che l’occasione arriverà, nel corso del tempo, che però poi smette di scorrere, ed è finito”.

Si legge come un romanzo, “Il mondo che ha fatto”, un diario, un journal intime, ma è anche ricco di spunti per un saggio critico. Quel che è certo è che d’ora in poi chi si occuperà di Daniele Del Giudice dovrà leggere questo libro, che Claudio Magris ha candidato al Premio Strega.

Intervista a Roberto Ferrucci:

Il tuo libro è tante cose: mémoir, narrazione biografica e autobiografica, saggio critico, ma è prima di tutto dedica a un amico. Scrivi che “Il mondo che ha fatto” si è formato in 12 anni di scrittura. Com’è nata l’idea del libro?

Eravamo a Pordenone, per il festival Pordenonelegge, settembre 2011. La sera prima insieme a Tiziano Scarpa avevo presentato “Sentimenti sovversivi”, il romanzo uscito quell’anno per l’editore Isbn.

La mattina a colazione mi pare ci fosse anche Andrea Bajani al nostro tavolo. A un certo punto si parlava di cosa stavamo scrivendo e io ho detto “Devo scrivere qualcosa su Daniele”. Non dissi “desidero”, o “vorrei”. Era un dovere, quello che sentivo. Poche settimane dopo Daniele Del Giudice, malato di demenza precoce, sarebbe entrato nella residenza per anziani non autosufficienti alla Giudecca.

Aveva 62 anni, era il più giovane di tutti là dentro. Non è più uscito fino alla sua morte, il 2 settembre 2021. È nato quella mattina di settembre il libro. Poi, tutti gli anni da lì a questo 2025, sono stati necessari per rileggere i suoi libri, studiare tutta quella parte del suo archivio che mi aveva lasciato, riascoltare le ore e ore di conversazioni e interviste che gli avevo fatto col registratore e, soprattutto, attutire il dolore, risolvere i dubbi, trovare una struttura che potesse contenere tutto nel miglior modo possibile.

Aneddoti, luoghi, riflessioni critiche sulla letteratura e sul metodo di lavoro di Daniele Del Giudice sono un unico intreccio: scrivendo hai seguito un’architettura predefinita e/o ti sei lasciato andare anche al ricordo improvviso?

Figurati, lungo tutti gli anni di lavoro è successo di tutto. Ci è voluto del tempo per trovare il contenitore ideale che potesse contenere il materiale necessario, e trasformarlo poi in narrazione. Non a caso io lo considero un libro a cassetti, dove ogni capitolo è il cassetto tematico di volta in volta in questione.

Era inevitabile che alla fine il tema ricorrente, fra i molti altri, fosse la scrittura, il mestiere di scrittore. E all’interno, racconti. Aneddoti.

Ci tengo a precisare che “Il mondo che ha fatto” è sì il racconto – anche – della malattia di Daniele Del Giudice, ma poi è pieno della sua ironia, racconto i suoi scherzi. È un libro che attraversa gli anni ottanta, novanta e inizio del duemila. C’è la guerra nella ex Jugoslavia, ci sono altri amici comuni, altri scrittori, c’è Wim Wenders e c’è il Daniele Del Giudice pilota.

(Daniele Del Giudice)

C’è un sacco condominiale delle immondizie che compare più volte: dentro ci sono dattiloscritti, fotografie, appunti, ritagli di giornale e più volte parli di inediti di Daniele: esiste un archivio? Ci sono testi che vorresti pubblicare? Soprattutto: dove sono i suoi inediti? Racconti anche di un libretto che doveva stampare la libreria Don Chisciotte di Mestre di Billy Lamarmora per cui Daniele aveva scritto dei testi appositi: è possibile che alcune pagine inedite di Daniele siano andate smarrite?

Esiste un archivio, certo. Ma non sono io a curarlo. Ho usato meglio che ho potuto il materiale che Daniele mi aveva lasciato per la tesi che avevo fatto su di lui e Antonio Tabucchi, ma per il resto non saprei.

Che ci siano dei racconti inediti lo racconto nel libro, alcuni me li fece leggere, compresi i due che aveva dato a Billy della Libreria Don Chisciotte di Mestre.

Spero che prima o poi vengano pubblicati, così come gli articoli che ha scritto per le pagine culturali di Paese Sera e del Corriere della Sera, oppure i numerosi saggi che ha scritto negli anni su Italo Calvino. Io credo di averli tutti, ma non sta a me pubblicarli.

Molte anche, dal tuo passato di giornalista televisivo, le interviste audio-video: hai mai pensato di riorganizzare tutto quel materiale?

Sì, penso che farò dei podcast, e poi c’è l’idea di una lettura a tre voci da portare in giro. Le voci sarebbero la mia, quella di Tiziano Scarpa e la voce di Daniele Del Giudice, dalle registrazioni che ho usato per il libro.

Tu sei uno scrittore “tecnologico”, tra i primi a usare computer, tablet, portatili ma anche, invece della solita biro, la penna stilografica, e ti piace scrivere all’aperto, al tavolo di un bar, magari guardando la laguna: lo spazio aperto t’ispira? Non sei un “topo di biblioteca”? E, soprattutto, che cos’è per te scrivere?

Intanto devo dirti che non ho mai abbandonato i taccuini, e da qualche anno li tengo con continuità, ci scrivo con la stilo, ci appiccico foto, biglietti, scontrini, articoli e – mi vergogno quasi a dirlo – ci scarabocchio sopra anche dei tentativi di acquerello.

Poi è vero: sto rispondendo alle tue domande dal mio irrinunciabile iPad (dopo avere preso appunti su uno dei miei taccuini artigianali che mi fa su misura il mio amico Giuseppe De Santis) seduto al tavolino del caffè El Giardin, a Venezia. Ormai, come Claudio Magris (che non finirò mai di ringraziare per lo splendido testo che ha scritto candidando il mio libro al Premio Strega) scrivo solo fuori casa, al bar, in vaporetto, nei treni. Non ne ho ancora ben capito le ragioni, ma va così.

L’autore:

Roberto Ferrucci è nato a Venezia (Marghera) nel 1960. Ha esordito nel 1993 con il romanzo “Terra rossa”, pubblicato da Transeuropa. Nel 2007 Marsilio pubblica il romanzo “Cosa cambia”, rieditato nel 2021 da People con la prefazione di Antonio Tabucchi. Nel 2022 pubblica il memoir “Storie che accadono” (People), incentrato sulla figura di Tabucchi, libro che con “Il mondo che ha fatto”, uscito nel 2025 per La nave di Teseo e candidato da Claudio Magris al Premio Strega, forma un dittico.

È il traduttore italiano di Jean-Philippe Toussaint. Scrive per i quotidiani di “Nordest Multimedia” e su La Lettura del “Corriere della Sera”. Dal 2002 insegna Scrittura creativa alla facoltà di Lettere dell’Università di Padova, conduce laboratori di scrittura in Italia e Francia. Per Helvetia Editrice dirige la collana Taccuini d’autore.

(Roberto Ferrucci “Il mondo che ha fatto” pp. 384, 20 euro, La nave di Teseo 2025)

www.robertoferrucci.com

Immagini ——————–

HABITAT

di Franco Belsole

Tempo presente —————–

Rimango qui e aspetto

Sette testi inediti

di Francesco Tomada

Sony C90

Per fare colpo sulle ragazze registravamo le selezioni di brani sulle musicassette. Il primo lato era sempre più energico e rock, il secondo tranquillo e piacevole, in modo da dimostrare che sapevamo essere entrambe le cose.

Avvia il nastro e metti la musica, finisce la musica e ferma subito il nastro, nei tre secondi di pausa cambia canzone, metti la musica e riparti col nastro e avanti così e ricomincia. Un lavoro infinito e snervante. Sbagliare, tornare indietro imprecando. Adesso con Spotify si sta un attimo, per preparare una C90 come si deve servivano diversi pomeriggi.

Lo so che sto parlando del passato.

Però le cose le ho fatte per bene, lei è ancora qui con me.

*

(senza titolo)

Speravo esistesse una specie di vaccinazione contro il dolore

che fosse come le malattie dei bambini

prese una volta non ti ricapita più

o almeno se torna è più lieve

ma quando mio figlio è finito in rianimazione

mi è stato chiaro che non c’è niente da fare

lui già uomo fatto

lui molto più forte e robusto di me

allora ho pensato soltanto che non è possibile perdere un figlio

e tante altre cose che non voglio ricordare

e poi ho pensato ai genitori di Giulio Regeni

*

Kindergarten

Non li potevamo tenere.

Prima che aprissero gli occhi, mia nonna prendeva i gattini e li avvolgeva in una coperta. Poi li affogava in un secchio pieno d’acqua. Non hanno visto niente, non se ne sono nemmeno accorti, lei mi consolava così.

Solo con una cucciolata aspettò di più e ormai erano cresciuti. Uno era bianco e la seguiva dappertutto. Poi decise che erano troppi, e quello fu il primo che le corse incontro per morire.

È come costruire le mine antiuomo a forma di giocattolo per ingannare i bambini.

Oppure chiamarli dopo tre mesi di guerra per distribuire il cibo e l’acqua, magari anche dei dolci, e poi sparargli addosso.

Mentre premeva verso il basso, mia nonna diceva: non piangere, vedrai cose peggiori nella vita. Ma non credo che fosse questo che immaginava.

*

L’elaborazione del lutto

Ma durante un temporale gli angeli come tengono le ali

che il vento non finisca per strapparne le membrane delicate

che non si crivellino di buchi come una velina se dovesse grandinare

che poi le devi buttare via per forza

e un angelo che non sa volare è inutile

non si prende cura di te, non protegge

forse a mia sorella era stato destinato un angelo ferito

o più semplicemente non esisteva un angelo

capace di salvarla da quella emorragia improvvisa

così sono vent’anni che convivo con questa solitudine

mi stringo nelle braccia come se le braccia fossero il telaio delle ali

collegate al busto da una pelle semitrasparente

rimango qui e aspetto

da vent’anni io sono qui che aspetto che passi la tempesta

*

(senza titolo)

Eravamo questo: mia madre rincasa alle sei si toglie il cappotto

e il corridoio si riempie di freddo e di inverno

le gabbie con i conigli e un gambo di fieno da dargli

la Dyane da mettere in moto a manovella

la prima volta che con un salto sono riuscito a toccare

lo stipite sopra la porta sentendomi adulto

come mai prima e mai dopo

eravamo questo: se a volte mi vedi lontano

è perché torno lì, oggi che mi fanno male i ginocchi

sono le botte che hai preso da piccolo che vengono fuori

dice il dottore e allora ricordo la tuta bucata e

mi fanno male i ginocchi perché mi sono lanciato sui sassi

e forse era meglio di no però per un portiere vuoi mettere

la soddisfazione di quel rigore parato

*

Eternità

Una rondine si arrampica nel vento

un po’ batte le ali, un po’

le tiene tese e comunque risale

e certo che vorrei essere capace di volare

e certo che invidio la sua naturalezza

il suo dare per scontato che resterà sospesa

come accade anche a noi di dare per scontati

il respiro il buio e il silenzio e il fatto

che quando tu mi ripeti per sempre

ci credi davvero

*

Riconoscenza

Le tue vertebre sono il mio rosario

il tuo seno il mio sagrato

io non credo in dio

ma tu mi hai dato modo di pregare

L’autore:

Francesco Tomada è nato nel 1966 e vive a Gorizia. I suoi testi sono apparsi su numerose riviste, antologie, plaquettes e siti web in Italia, Slovenia, Canada, Francia, Slovacchia, Lituania, Austria, Messico, Spagna, Svizzera, Belgio.

La sua prima raccolta è “L’infanzia vista da qui” (Sottomondo 2005), che nel 2007 ha vinto il Premio Nazionale “Beppe Manfredi” per la migliore opera prima.

La seconda raccolta, “A ogni cosa il suo nome” (Le Voci della Luna 2008) ha ricevuto riconoscimenti in diversi concorsi (Premio Città di Salò, Premio Litorale, Premio Baghetta, Premio Osti, Premio Gozzano, Premio Percoto).

Ha poi pubblicato “Portarsi avanti con gli addii” (Raffaelli 2014), “Non si può imporre il colore ad una rosa” (Carteggi Letterari, 2016), “Affrontare la gioia da soli” (Pordenonnelegge/Samuele, 2021).

Per la collana “Autoriale” (Dot.Com Press) è stata edita nel 2016 una sua antologia ragionata. Ha curato un volume sulla produzione letteraria della Provincia di Gorizia dal 1861 ad oggi.

Collabora con il sito web “Perigeion” e la rivista “Smerilliana”.

Una selezione di suoi testi, dal titolo “Questo è il mio tempo”, è stata edita dalla casa editrice Scalino di Sofia. Nel 2022 è stato pubblicato “Il figlio della lupa” (Bottega Errante Edizioni), un romanzo scritto a quattro mani assieme a Anton Špacapan Vončina.

(la foto ritratto grande di Francesco Tomada è di Roberto Marino Masini)

Immagini ——————–

HABITAT

di Franco Belsole

Voce d’autore ———————-

Per inquieto vivere, procrastinare

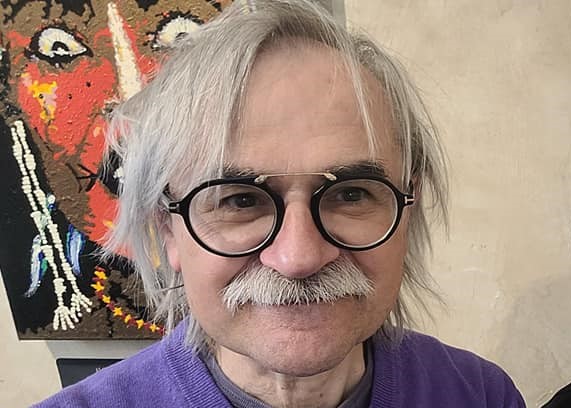

Nerio Vespertin, “M.U.S.A.”

di Giovanni Fierro

Il mondo del lavoro è sempre più in difficoltà. Svilito nel suo svolgersi nella qualità dell’esercizio, indebolito da salari dal potere d’acquisto sempre più misero, pericoloso nella sempre più grande mancanza di sicurezza e protezione. Allo stato attuale, il lavoro è diventato luogo nel quale l’uomo ha sempre più difficoltà a rimanere, in cui il nobilitare è verbo orami consunto.

E in questa dimensione, comunque ancora vincolante e necessaria, si muove “M.U.S.A.”, di Nerio Vespertin.

La poesia diventa così strumento per indagare un aspetto della nostra società a cui ogni individuo è vincolato, per necessità o anche per impossibilità di accedervi.

Un mondo, quello del lavoro – allargato a tutti i lavori, la difficoltà è orami trasversale – che è sintomo di sofferenza: “Ferma. Respira./ Anche questo tutto/ anche questa fibra di coscienza/ diventa numero. Termina”, e la cui radice comune è sempre più chiara: “Ci stringeva la fame padrona/ la domanda e l’offerta della miseria”.

È accurata la scrittura di Nerio Vespertin, non rinuncia a nulla, capace com’è di trovare un nucleo di senso, una lettura per mettere le cose ancor di più in chiaro, “Pensaci./ A subappaltare il domani/ a un piano d’accumulo/ a migliorare la produzione oraria”, senza omettere nulla, “Lasciare che succeda// Il solito, l’inevitabile./ Il disastro o il successo in ugual misura”.

E in questo suo indagare, emerge la fragilità dell’individuo, a cui sempre più è tolta identità e speranza, “A giornata finita:/ [1] Riallacciare il sorriso alla faccia/ [2] Ricollegare la fatica”, con il porre semplici domande che trovano il nervo della questione, “Chiedersi/ quand’è stato l’ultimo lavoro senza ansia”.

E in questa pienezza che il lavoro promette (stipendio, qualifica, spessore), Vespertin sottolinea il taglio, il crollo di aspettative, il vuoto che si prepara e accade, quel “Poi il risveglio/ somministrato a tutti/ nella casella di posta elettronica.// Oggetto : “Mancato rinnovamento”” che diventa il ‘segni particolari’ sulla propria carta d’identità. La condanna: “Il fallimento/ ci fa scendere/ dentro ciò che era/ (che sarà)/ per sempre/ nostro”.

Le pagine di “M.U.S.A.” esplorano il mondo del lavoro nelle sue diverse sfaccettature, facendo emergere il prodotto crudele che distingue ogni singola persona, la solitudine. Una solitudine cattiva, inesorabile, indefinita nel suo durare e progredire, dove allo specchio puoi dirti e dire “Chiedo perdono/ ma il cuore fa male/ e non so lasciare/ la carne sul rogo/ per un mondo migliore”.

Ed è il vuoto dell’umanità che manca il tratto fondamentale che Vespertin fa emergere, indicandolo e chiamandolo per nome, senza la paura di trovare per forza una via d’uscita, se non quella di una difesa necessaria ed assoluta, un non arrendersi che deve fare sempre i conti con le problematicità di ogni giorno, con o senza salario.

“Se solo sapessimo trascrivere il cuore un dio mondo sarebbe rivelato un mostro mitologico magico oracolo nascosto a tutti”, perché c’è sempre qualcosa che ancora si nasconde, “Fin quando saremo noi/ questa città incroci di mani di lingue di bici legate con catene comuni/ il nostro giorno migliore”.

Con “M.U.S.A.” Nerio Vespertin fa della poesia documentario.

Dal libro:

manutenzione¬_offset

Routine di avvio

[1] Verifica aggiornamento di sistema

acquisite nuove competenze

tutte le volte

da capo

[2] Riposizionare lo strumento sul banco di taglio

sono al contempo

materiale grezzo

forza lavoro

[3] Azzerare il puntatore: spegnere e riaccendere

per inquieto vivere, procrastinare

[4] Ripetere fino ad azzeramento stato

fino esaurimento scopo

ancora

da capo

*

sequenza_lavorativa_10000

Da zenith a nadir, a tempo zero.

Elettrificato

da un filo scoperto

ridotto a unità di pensiero

riprogrammato azzerato

da lira a euro

abbandonato cassaintegrato

annoverato come perdente

per non disturbare

i discorsi del sindacato

multato rinegoziato

se rincara il tabacco

fumerò la testa

costretto al consenso

il vostro bene

il nostro male

lasciato solo

costretto al precariato.

Ma mai, nemmeno una volta

che abbia pensato di arrendermi.

*

CS_01102011_160311.pdf

[Radiografia di un cranio umano adulto, vista laterale, sezione

trasversale sinistra; il documento PDF risulta prodotto dal reparto

di Radiologia del Policlinico S.Raffaele di Milano; al centro del lobo

sinistro, nell’area occipitale, è visibile un piccolo punto nero cerchiato

in rosso; il nome del paziente è coperto da un filtro per la privacy]

Dopo l’operazione, mal di vita.

Gli occhi non tengono più le immagini

perdo la notte dalle palpebre.

Le dita litigano con l’idea della stanza

la stabilità degrada in brevi

pause di benessere.

Il tempo mi mette l’ovatta in bocca

sotto ai piedi le orecchie

ascoltano rumori informi.

Sto bene – mi ripeto – Sto bene.

E ogni volta assomiglio di più

alla mia idea di calma.

Ma non basta.

La salute è divenuta

malattia cronica, incurabile.

*

terza voce

il mattino presto a lavoro calmo lo schermo pulito

non ricordo il fuoco la fine intravista pulito stanco buco di coscienza

mi lavo le mani parlo qualcosa funzionano facili le intenzioni altri anni

ancora come questi

come granelli di clessidra secondi minuti ore

funzionano da sole le cose semplici le parole le scuse da inventare

Intervista a Nerio Vespertin:

Cosa significa usare la poesia per scrivere del mondo del lavoro?

Wislawa Szymborska, nella sua poesia “Scrivere un curriculum”, diceva: “A prescindere da quanto si è vissuto/ Il curriculum dovrebbe essere breve“. Quello che credo volesse dirci con la sua ironia acuta, era di fare attenzione alla trappola del linguaggio pragmatico: la lingua del business è un’arma affilatissima, una lama che sottrae alle parole ciò che non è immediatamente utile a una funzione pratica. Quello che resta però, quando il mondo viene rappresentato solo in termini di efficienza e praticità, è poco più di una macchina: uno strumento che da una parte assorbe tempo, risorse ed esseri umani e dall’altra sputa fuori scatole chiuse, a uso e consumo del mercato.

Per tutte queste ragioni sono convinto che ci sia bisogno di contaminare il linguaggio del lavoro, pratico e funzionale, con il linguaggio introspettivo dell’arte e della poesia.

Per via della mia professione vivo tutti i giorni la vita dell’azienda e proprio per questo riconosco il bisogno di riscoprire un linguaggio nuovo, più umano. Usare la poesia è un atto necessario perché da un lato consente di descrivere una realtà che spesso viene ignorata in letteratura e, in secondo luogo, perché le restituisce dignità a bellezza.

La poesia ha questo merito: crea interruzioni, ci costringe a ragionare “fuori dagli schemi”, non “per punti”, ma per similitudini e allusioni. In questo modo al centro di tutto viene ricondotta l’esperienza umana e non più il principio dell’utile.

Tanti gli spunti che nascono da queste pagine; più di tutto, mi sembra, è il fatto che ormai ci si sia arresi al dio assoluto della produttività…

Troppo spesso trascuriamo l’importanza della narrazione mediatica. Non è semplicemente la ripetizione della medesima parola o il mantra di uno slogan, ma qualcosa di molto più subdolo e pervasivo. Noah Yuval Harari nel suo saggio “Sapiens” chiede provocatoriamente al lettore: “Come si fa a far credere alla gente in un ordine immaginato come il cristianesimo, la democrazia o il capitalismo? Prima di tutto, non si deve mai ammettere che si tratta di un ordine immaginato”.

Allo stesso modo il mito della produttività è diventato un’entità reale e ineluttabile: dagli anni Ottanta in poi la cultura di massa ci ha propinato la convinzione che l’unica cosa che conta sia “accrescere un numero”.

Viviamo così ogni giorno dentro un sistema che enfatizza la bravura e la qualità di una persona in base a “quanto produce in meno tempo possibile”. Che sia la quantità di prodotti elaborati, il numero di mail spedite o ricevute o la cifra che abbia guadagnato o fatto guadagnare. Questo ordine di valori, o meglio, questo ordine di narrazione, vince proprio grazie alla persuasione delle parole che la presentano come l’unica possibile realtà possibile.

Ecco perché il linguaggio (e in particolare il linguaggio poetico) è così importante: anche se è una piccola proposta narrativa, con “M.U.S.A.” voglio far intendere che un’alternativa al dio assoluto della produttività è sempre possibile.

I protagonisti delle mie poesie non ignorano la brutalità della realtà postindustriale, ma proprio negli spazi angusti in cui si muovono, aziende, fabbriche o ingorghi stradali, vanno alla ricerca di spiragli di speranza e rinascita.

Tutta la scrittura di “M.U.S.A.” vive di un’attenzione quasi scientifica, rispetto al tema che tratta. È un qualcosa che si è sviluppato nel tempo della creazione del libro, oppure è un qualcosa di voluto, da cui partire per costruire il libro?

Mi piacerebbe dire che il progetto di “M.U.S.A.” sia frutto di un’analisi attenta e scientifica del mondo del lavoro, ma la verità è (come in tutto quello che scrivo) che sono partito da un sentimento intimo e violento, nient’affatto scientifico.

La verità è che ho vissuto realtà lavorative profondamente diverse nel giro di pochissimo tempo: durante la crisi economica del 2008 ho affrontato la cassaintegrazione e il licenziamento collettivo, nel 2009 sono entrato in una multinazionale mastodontica e frenetica e infine, dal 2010, ho affrontato una carriera lavorativa estenuante, con viaggi continui da nord a sud, con una media di 6000 km al mese.

Queste diverse esperienze mi hanno insegnato a pensare in fretta, ragionando fuori da quegli schemi che dividerebbero il mondo in “colletti blu” e “colletti bianchi” (come scrive sagacemente Francesca Del Moro nella postfazione). Per questo ognuna delle quattro sezioni della silloge registra un cambio sia nella prospettiva che nel linguaggio narrativo: ogni ambito lavorativo ha le sue formule e i suoi tecnicismi e di conseguenza cambia il modo di rappresentarlo. Ma ognuno, a suo modo, subisce la stessa spaventosa pressione esistenziale.

Così “Meccanica”, la prima parte, racconta il punto di vista di chi vive la catena di montaggio e l’eterno ripetersi del ciclo in postazione, con poesie che integrano il linguaggio tecnico dei manuali ai pensieri degli operai.

“Umana”, la seconda parte, traduce invece il disorientamento di una nuova “risorsa umana”, appena inserita nell’ecosistema di una multinazionale, con il suo gergo d’inglesismi e neologismi dal sapore orwelliano. E così via.

Devo riconoscere che in fase di editing la poetessa Camilla Ziglia mi ha fatto notare queste e altre peculiarità del mio linguaggio e di conseguenza mi ha saputo orientare verso un’intelligente affinazione stilistica. Tuttavia, la peculiarità stilistica che hai osservato era sempre là: un doloroso punto di partenza per ogni passaggio della silloge.

Tutta la terza sezione, “Sintetica”, è un tratteggiare luoghi come fossero dei quadri, in cui entrare. Sembrano anche dei cortometraggi…. Ti ci ritrovi in questo?

Il grande regista russo Tarkovsky sostiene che la poesia sia una forma speciale di vedere la realtà e che di conseguenza il cinema debba essere poesia. L’estetica delle immagini dei suoi film attua una vera e propria metafora esistenziale: le inquadrature si fermano, le scene si congelano in immagini pittoriche. La pausa diventa il mezzo di una riflessione necessaria per attuale la rivelazione: fermarsi per comprendere, trascendere.

Ora non sono troppo sicuro di aver costruito la terza parte della silloge come un’opera filmica, quanto piuttosto come una serie di ‘fotogrammi’ immobilizzati nel tempo. La scusa è quella di un’unità di memoria sintetica trovata in una stanza d’hotel (fatto realmente accaduto durante i miei continui viaggi di lavoro): dalla lettura dei file contenuti, vero e proprio messaggio in bottiglia dell’era digitale, si sviluppa poi una riflessione intima, dove ci si interroga sulla fragilità di un’esistenza iperconnessa alla rete, dove i momenti più significativi sono ridotti a una manciata di file su di un dispositivo elettronico.

Le poesie di “Sintetica” sono composte letteralmente di queste tracce digitali (non a caso i titoli dei componimenti coincidono con i nomi dei file) e rappresentano un istante bloccato nel tempo. Le foto su di un cellulare diventano così i fermo immagine di storie drammatiche, i PDF di ricevute o di referti medici le sceneggiature di eroi sconosciuti.

In questo senso il linguaggio è ridotto a immagine pura, perché è la vita stessa a essere limitata a sua rappresentazione digitale: il protagonista di “Sintetica” siamo tutti noi, ogni volta che ce ne stiamo davanti a uno schermo, vivendo l’imitazione digitale al posto dell’esperienza reale.

Il libro esplora molto bene anche la dimensione della solitudine che ci affligge. Nell’anno 2025, che solitudine è questa? E cosa comporta nella vita quotidiana?

La solitudine dei nostri giorni è innanzitutto una solitudine voluta. È difficile ammetterlo apertamente, ma credo che sia il nostro stesso bisogno di libertà a spingerci all’isolamento. Questa tendenza di per sé non sarebbe un problema, se i tempi ridotti e le regole sociali in cui siamo incastrati non ci portassero a una pericolosa autoreferenzialità: lasciati da soli con i nostri feticci, nella convinzione di non poter essere compresi, subiamo la mancanza di un confronto amico e disteso, le idee si incancreniscono e la coscienza si alinea.

Ancora una volta la responsabilità maggiore di questo stato di cose è della narrazione mediatica che esaspera il bisogno di appartenenza al cosiddetto “club dei giusti”, ovvero un clan esclusivo di persone fisicamente perfette e moralmente ineccepibili. Narrazione che viene poi amplificata e polarizzata dall’uso compulsivo dei social media che dividono l’opinione pubblica in schieramenti da stadio.

In “Automatica”, la quarta e ultima parte della raccolta, la vera protagonista della poesia diventa proprio questa solitudine fatta di voci dissonanti. I componimenti trascrivono direttamente il flusso di coscienza di voci chiuse e incomunicabili; la metafora adoperata è quella di un ingorgo stradale a causa del quale la solitudine di individui diversi viene portata alla rottura. Mi piace pensare che proprio questa immagine, così ingloriosa, scomoda e insignificante, possa dare il via a una rivoluzione sociale necessaria ora più che mai: per guarire dalla nostra solitudine abbiamo bisogno di riconoscere e riconoscerci nell’altro.

Non è un caso che una delle poesie di questa sezione sia dedicata alla figura di Fernand Deligny, poeta, educatore e cineasta assolutamente fuori dal comune, che con il suo metodo di mappaggio dei movimenti erratici quotidiani (lignes d’erre), ha tracciato le basi di una comunicazione non verbale con ragazzi neurodivergenti. È proprio un modo di pensare come il suo, io credo, a indicarci oggi un metodo possibile ricostruire i nostri legami perduti.

Il lavoro ormai è un qualcosa che divide, non che unisce. Chi ce l’ha e chi non ce l’ha, la concorrenza che diventa invidia e divisione, che crea nemici. I tempi sempre più accelerati e le richieste sempre più esose… Il mondo del lavoro è davvero avvelenato?

Certamente il nostro mondo soffre d’invidia, un male cronico che lo sta erodendo dall’interno.

La direzione verso cui si è spostato il mondo del lavoro è quello della specializzazione estrema: miglioriamo in un unico ambito fino a raggiungere l’apoteosi. Questa tendenza, che può andar benissimo per la logica della catena di montaggio e della “scatola chiusa”, diventa disastrosa nella nostra vita privata. Più ci specializziamo in un ambito, diventando effettivamente “bravi”, tanto più lasciamo scoperti altri ambiti ugualmente necessari alla nostra felicità, acuendo un disperato bisogno di aiuto. Questa logica divisoria è alla base di molte “patologie” che avvelenano il nostro pensiero, non ultimo il bisogno di sentirci migliori degli altri, distinguendoci in impiegati di serie A e serie B, o fra impiegati e disoccupati.

La verità è che dividersi non paga nessuno: la natura umana è principalmente politica e d’interazione. Abbiamo bisogno di muoverci in gruppi socialmente aperti e integrati per sentirci completi. Persino presso le “alte sfere” le cose non vanno bene: se leggiamo le statistiche sul consumo di stupefacenti e antidepressivi fra i dirigenti e i top manager, ci rendiamo conto che la frattura sociale colpisce più dolorosamente proprio chi è più in alto.

Per fortuna di recente qualcosa sta cambiando persino in un paese tradizionale e culturalmente conservatore come il nostro: una nuova consapevolezza investe soprattutto le ultime generazioni, rivalutando l’esperienza lavorativa secondo uno schema più organico e inclusivo. C’è sempre più attenzione al proprio tempo libero e all’esperienza umana, un rifiuto quasi completo della retorica della carriera sopra ogni altra cosa. Qualcosa sta cambiando, ma certo, la strada per la rinascita dell’individuo è ancora lunga.

L’autore:

Nerio Vespertin è nato a Roseto degli Abruzzi nel 1981. Si dedica fin da giovanissimo alla poesia. Trasferitosi a Bologna per gli studi universitari, entra in contatto con il mondo delle associazioni studentesche, collaborando con collettivi di scrittura/poesia e nel mondo delle riviste underground di Bologna.

Nel 2010 si classifica nella rosa dei finalisti del “Premio Teramo”, nel 2019 è vincitore del premio “Coop for words”. Dal 2015 al 2019 collabora con la community del Writer’s Dream, per la quale ha curato il podcast e due raccolte di poesie.

Nel 2020 pubblica la sua prima silloge “Ama con rabbia”. Nel 2022 entra a far parte della segreteria di Bologna in Lettere, festival multidisciplinare di cultura letteraria, con cui collabora attivamente.

Nel 2024 vince il premio “Tema Originale” con la sua raccolta “Il turista” al premio XXX Premio Nazionale di Poesia “Tra Secchia e Panaro”.

(Nerio Vespertin “M.U.S.A.” pp. 100, 17 euro, Selvatiche Edizioni – Seed 2025)

Immagini ——————–

HABITAT

di Franco Belsole

Tempo presente ————–

Mein gehäuse geht auf stelzen Il mio guscio cammina sui trampoli

Quattro testi inediti in italiano

MAU OEH

das mädchen schneidet sich ins tischtuch

das mädchen will prinzessin sein

das mädchen schreit wie aufgespießt

das mädchen spürt die spitzen

tanz den tanz

dreh den rock

dreh den rock wie teller

mache gute mienen

spiele gutes spiel

sprenge trockne felder

aus dem haus gerät die mutter

an den hans gerät sie recht

in den seilzug eine schlaufe

was dem kopf der kragen wird

schweigen ist hochzeit

reden ist blech

schweigen ist ehern

scheiden ist pech

der onkel nimmt dich untern arm

der onkel will nur spielen

der onkel sperrt dich in den kasten

der onkel tut nichts tut er wohl

ein teil tier

& ein teil herzen

ein überwurf wie pelz

mein gehäuse geht auf stelzen

MAU OEH

la ragazza si taglia nella tovaglia

la ragazza vuol essere una principessa

la ragazza grida come se fosse trafitta

la ragazza sente la ruvidezza

balla il ballo

ruota la gonna

ruotala come piatti

fai buon viso

gioca un buon gioco

annaffia i campi aridi

la madre perde la testa

le sta bene finire con Hans

nella guaina un cappio

che diventa colletto per la testa

tacere è matrimonio

parlare è lamiera

tacere è ferro

divorziare è sfortuna

lo zio ti prende sottobraccio

lo zio vuole solo giocare

lo zio ti chiude nell’armadio

lo zio non fa niente, ma lo fa

una parte animale

& una parte cuore

un soprabito come pelliccia

il mio guscio cammina sui trampoli

da “MAU OEH D”, Sukultur, Berlino, 2018

*

SPOREN SÄEN VER

SCHWOREN SEIN

wo dir deine rute abbricht stell ich mich für dich ins fenster

hinter scheiben hauch ich anschlag

die passierten die passablen alle liegenschaften jeder abdruck

auf den laken auf den tisch und bodenplatten was versehrt ist ist

versehen von

festlich in die knie gegangen diese form von anstoß was dir in die

kehlen fährt wenn die beine erst auf stelzen

wissen wessen vorlaut lockt wer den leckstein tiefer hängt seine

wunden salzig will rauft sich nun zusammen

wer zu spät kommt findet vor

SEMINARE SPORE FARE

COMPLOTTI

dove ti si spezza la verga, io mi metto per te in vetrina

dietro vetri alito attacco

ciò che è capitato, ciò che è considerato accettabile tutte le proprietà ogni impronta

sulle lenzuola sul tavolo e sulle piastrelle del pavimento ciò che è mutilato è

marcato da

festosamente in ginocchio questa forma di impeto che nelle

gole ti entra quando le tue gambe prima sono sui trampoli

sapere di chi seduce sfacciato chi abbassa la pietra salina, vuole le sue

ferite salate ora trova un compromesso

chi arriva troppo tardi trova

da “Zyklus V”

*

TREFFEN SICH ZWEI BRÜSTEN SICH ZWEI

vereinzelt beginne

fleck auf flanke drang nach haltung man siehts dir an man siehts

einander am sternum gemeinsam geheimnis rachen sagst du meinst

statt mündung mehrzahl

die sippschaft im nacken wer war beteiligt wer gibt sein zeugnis

ab sein hemd

lass uns einander zu blutsschwestern trinken zum einstand den

flaschen die hälse traktieren

ehestens ehern schließlich unendlich nennst mich komplizin

nach tagen schon

sag nicht du zählst nicht bekenn dich bist immer im takt

SI INCONTRANO DUE SI VANTANO DUE

Comincio di qua e di là

macchia su fianco impulso a stare dritti lo si vede in te lo si vede

uno con l’altro allo sterno insieme un segreto vendette dici intendi

plurale e non gola in bocca

col fiato della famiglia sul collo chi era coinvolto chi dà la sua testimonianza

la sua camicia

brindiamo a diventare sorelle di sangue una per l’altra al debutto prendiamo a pugni i colli delle bottiglie

se proprio di ferro alla fine eternamente mi chiami complice

già dopo giorni

non dire che non conti ammetti che sei sempre nel tempo

da “Zyklus V”

*

DU SOLLST NICHT SALUTIEREN DU SOLLST NICHT SOLLEN

lippen lackieren mit zungenspitzen das herz fester schnallen den

fremdgängern nach

schleichend wie katzen als wäre es nächtens siehst du im

dunkeln bist du voraus

über wellblechdächer steigen erst die leichten ziele mit den

büchsen fängt es an

auf sekrete sollst du setzen blut und spiele spuk und speichel

läuft es richtig ab der ersten übung feucht

schrot wie schnurren längst rekrutin schwörst vorm welken

letzten saft

NON DOVRESTI FARE IL SALUTO NON DOVRESTI DOVERE

lucidarsi le labbra con la punta della lingua stringere più forte il cuore

seguendo i traditori

andando di soppiatto come gatti come se fosse di notte vedi

nel buio sei avanti

attraversare tetti di lamiera prima le mete più facili con

i fucili si comincia

dovresti puntare sulle secrezioni sangue e giochi fantasmi e saliva

funziona bene alla prima esercitazione umido

pallettoni come le fusa recluta da tanto tempo giuri prima di appassire

ultimo succo

da “Zyklus V”

(I testi di Cornelia Hülmbauer sono tradotti in italiano da Laura Mautone e Magdalena Oberhofer)

Tradurre le poesie di Cornelia Hülmbauer

di Laura Mautone

La traduzione non avviene tra sistemi, bensì tra testi.

(Umberto Eco “Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione” Bompiani 2003)

Ogni testo rappresenta un mondo possibile.

Bisogna saper fare ipotesi.

Mi sono avvicinata alle poesie di Cornelia Hülmbauer con un’avventata spensieratezza, partendo da una buona conoscenza del tedesco, cosa che mi deriva dalla fortuna di essere nata in Sudtirolo. Era giugno, la scuola stava finendo, ma eravamo ancora impegnati con gli Esami di Stato. Subito mi sono accorta della complessità dei testi e di una lingua fortemente metaforica e frammentata: giochi di parole che si rifacevano al dialetto austriaco, scelta di non utilizzare maiuscole e minuscole, regole grammaticali a volte disattese, frasi e espressioni che potevano avere più di un significato. Ad una prima lettura ho colto alcuni aspetti del contenuto e alcune difficoltà nelle traduzioni in inglese, che mi erano state inviate. Non sapevo nulla dell’autrice, non avevo letto nulla di suo e si trattava di tradurre 4 poesie, senza altre informazioni sulle opere da cui erano tratte.

Mi sono subito rivolta ad alcuni colleghi di madrelingua tedesca, per cercare di raggiungere i luoghi del testo, aggirandoli, attraverso una collaborazione tra le due lingue. Ci siamo accorti che non sarebbe stato un lavoro di qualche ora buca. Abbiamo, dunque, deciso di rimandare a tempi più distesi. Si è dimostrata la soluzione vincente.

Durante l’estate, di fronte ad un mare splendido, ho realizzato la mia versione delle traduzioni dal tedesco in italiano. Poi ho inviato questa prima bozza ad una collega di madrelingua tedesca, che l’ha rivista e ha individuato alcuni punti critici.

Ci siamo date appuntamento alla fine dell’estate e, di fronte ad un caffè, al tavolino di un bar sotto le fronde di un albero, ci siamo confrontate: è stato molto bello discutere con Magdalena e cercare di mettere insieme il rigore della grammatica con la resa in italiano, la scelta delle parole e gli eventuali rimandi a giochi di parole, che necessariamente non potevano essere tradotti allo stesso modo nelle due lingue.

Dopo una lettura che si è soffermata più sugli stimoli che alcuni dei testi suggerivano dal punto di vista dei temi: la denuncia di una sostanziale violenza avvenuta in famiglia, con la complicità di chi sa e non vuole vedere, ci siamo soffermate sui punti critici e abbiamo inviato all’autrice le nostre domande, espresso i nostri dubbi. Ne è nata una corrispondenza con lei e, insieme, siamo giunte alla fine ad una versione che ci sembra rispetti il senso e lo stile dei versi originali e sia abbastanza fruibile in italiano.

La traduzione che proponiamo ha cercato di rispettare i temi, il lessico, i significati a volte sottointesi e lo stile sincopato, frammentato di questi testi di Cornelia Hülmbauer. Tradurre poesia cercando di rispettare i versi dell’autrice e cercando di renderli efficaci anche in italiano non è stato sempre facile. Noi ci abbiamo provato e ci siamo divertite a esplorare, aprire le menti alla poesia e, insieme, alle due lingue.

Ne è risultato un viaggio e una scoperta alla ricerca dell’espressione, della sfumatura e del significato più vicini a quello che l’originale ci sembrava volesse dire.

Brevi annotazioni filosofiche a margine

Tradurre senza tradire non è facile e sono in tanti a ritenere che non si possano trasferire parole ed espressioni da una lingua all’altra.

Qualcuno sostiene, invece, che il lavoro del traduttore è molto più simile a quello del copista che riproduce un testo.

In ambito letterario la traduzione è sempre anche una riscrittura, ha una sua propria essenza diversa dall’originale. Diversa, ma non totalmente altra. Chi traduce narrativa o poesia deve essere anche un po’ uno scrittore o un poeta.

La realtà di chi traduce è che, a volte, si devono cancellare parole intraducibili o crearne ex novo, dando vita ad una traduzione che richiede la stessa abilità e creatività dell’autore originario.

Tradurre, da traducere, significa far passare un’opera da una lingua, da una cultura, da una tradizione ad un’altra: tradurre significa dunque «rendere un significato disponibile» per altri.

Visto che i confini tra le parole non sono stabiliti a priori, ma mutano nel tempo, nello spazio e nei luoghi, tradurre è un’operazione, un percorso al limite tra il tradimento del significato originale e il senso che noi attribuiamo a quella parola o espressione.

Tradurre, quindi, potrebbe voler dire essenzialmente trasmettere il significato senza modificarlo, bensì restituirlo fedelmente, se ciò fosse possibile.

Il traduttore dovrebbe possedere due anime: quella del linguista e quella del creativo.

Curiosità e distacco sono due parole chiave di un percorso di avvicinamento all’opera da tradurre: la curiosità di chi si pone prima di tutto come lettore attento di un testo, di un messaggio e il distacco di chi lo deve trasferire ai lettori, mantenendo il più possibile il suo ritmo e le sue sfumature.

Tradurre è prima di tutto, quindi, anche una sfida linguistico-cognitiva, oltre che culturale.

Ogni atto linguistico è una traduzione: ogni articolazione di materiale semantico necessita di essere decifrata dal destinatario e ricomposta in un messaggio; leggere o ascoltare un testo equivale a decodificarlo, a trasporlo in termini funzionali alla comprensione. Questa trasposizione si identifica a tutti gli effetti come una traduzione, che è dunque qualificabile come immanente conditio humana (G.Steiner). Tradurre è anche un efficace strumento di esplorazione dell’identità individuale e sociale, di comunicazione intra- e inter-culturale, di percezione dell’alterità.

(Maurizio Bettini “Vertere. Un’antropologia della traduzione nella cultura antica” Einaudi 2012)

Che cosa vuol dire tradurre? La prima e consolante risposta vorrebbe essere: dire la stessa cosa in un’altra lingua. Se non fosse che, in primo luogo, noi abbiamo molti problemi a stabilire cosa significhi “dire la stessa cosa”, e non lo sappiamo bene per tutte quelle operazioni che chiamiamo parafrasi, definizione, spiegazione, riformulazione, per non parlare delle pretese sostituzioni sinonimiche. In secondo luogo perché, davanti a un testo da tradurre, non sappiamo quale sia la cosa. Infine, in certi casi, è persino dubbio che cosa voglia dire dire.

(Umberto Eco “Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione” Bompiani 2003)

L’autrice:

Cornelia Hülmbauer è nata nel 1982 nella Bassa Austria, è poetessa e scrittrice di prosa e saggi. Ha studiato inglese e storia dell’arte a Vienna e a Malta, nonché discipline linguistiche presso l’Università di Arti Applicate di Vienna.

Ha conseguito un dottorato in Linguistica Applicata sul multilinguismo europeo e ha partecipato per diversi anni a progetti di ricerca internazionali in questo campo. Oltre alle pubblicazioni in antologie e riviste (tra cui traduzioni dei suoi testi in ceco, olandese, inglese, francese, greco e slovacco), il suo esordio in poesia è “MAU OEH D“, pubblicato da Sukultur (Berlino) nel 2018, mentre il romanzo “Oft manchmal nie” è apparso nel 2023 con Residenz (Salisburgo/Vienna).

Per i suoi scritti, Cornelia Hülmbauer ha ricevuto diverse borse di studio e premi. Vive a Vienna.

Le traduttrici:

Laura Mautone ha studiato Filosofia e Letteratura, insegna Italiano e Storia in una scuola superiore in provincia di Bolzano, ama la poesia e ha pubblicato diverse raccolte di versi e intervistato alcuni tra i più importanti poeti italiani del secondo Novecento.

Ha pubblicato “Che cos’è la poesia?” (Corraini 2002) , “Dell’amore e di altri aneurismi” (prefazione di Gregorio Scalise, Traven Books 2005), “Acufeni nel cuore” (prefazione di Mary de Rachewiltz, Raffaelli 2007) e “Come sabbia come neve” (prefazione di Maria Luisa Spaziani, Alpha Beta Edizioni 2014).

Magdalena Oberhofer ha studiato Germanistica, Filosofia e Linguistica moderna, insegna Tedesco come seconda lingua in una scuola superiore in provincia di Bolzano, è appassionata di letteratura e si impegna come volontaria nella protezione degli animali.

Immagini ——————–

HABITAT

di Franco Belsole

Voce d’autore ——————

Luogo che si fa croce

Daniele Ricci, “La macchina da cucire. Geologia del dolore”

di Giovanni Fierro

Il dolore è il luogo dove si può incontrare la persona più prossima a te. Il nostro tempo sociale lo certifica, non c’è dubbio in questo. È l’esperienza che più di tutte si sta facendo linguaggio, presenza di una umanità sempre più in difficoltà, sempre di più nel torto.

A questa verità fa riferimento la poesia contenuta in “La macchina da cucire. Geologia del dolore“, il più recente libro di Daniele Ricci.

L’autore indica con precisione assoluta ciò che sta accadendo, la cronaca – “schegge di granata rompono i vetri,/ dentro la stanza/ c’è un uomo con la formula del fiore” – che trancia il sogno. In modo irreversibile, con l’unica cucitura possibile, quella di fare di una ferita la testimonianza di una cicatrice.

Perché tutto è molto più difficile, non c’è più alcuna direzione chiara e percorribile, “la linea delle briciole/ è incerta/ la sentenza paludosa,/ nel bosco niente uccelli./ L’esilio si beve il lamento” e diventa una nuova assenza.

Il dolore contenuto nelle poesie di Daniele Ricci diventa così un dolore accettato, indistinguibile ormai dalla vita in sé, ma invece sua natura, sua radice, suo ultimo (in tutti i sensi) perché.

È un dolore che libera (“alzarsi nella notte/ corrosa da sogni non terminati/ la parola inventa la realtà“), è un dolore che condanna (“sono un corpo che vive/ senza coscienza/ sdraiato su un letto appena rifatto“), e proprio tra queste due tensioni sta l’essere umano odierno, in un attrito che lo accende, lo consuma e lo fa svanire. Quante cose, anche terribili, si possono dire con la poesia. Quando se ne ha confidenza, proprio come Daniele Ricci fa.

In questo quadro la propria esistenza è la verità da difendere, anche nella determinazione di trasformarla, di adattarla in un tempo atroce e senza speranza, “io sono altrove,/ nella luce ritrovata/ delle mie cicatrici“.

“La macchina da cucire. Geologia del dolore” è voce del proprio io; è resoconto di altri sé, che hanno bisogno di raccontarsi, che non sono in grado di estirpare l’incavo del dolore di cui sono vittime, in un disegno a cui Daniele Ricci, pagina dopo pagina, è capace di dare la profondità di una geologia.

Dal libro:

È domenica mattina

e sei sincero,

sei mio nemico.

Ti nascondi in un buco

e i tuoi soldi non mi interessano.

Gli oggetti non hanno peso

le serrande sono chiuse

i libri di scuola e i quaderni

sono ancora sul tavolo.

Non so ridere, pettino il silenzio.

Nella stanza sento ancora

l’odore di mia madre

l’immagine del mondo.

Se ci fosse vento stamattina

non sarebbe così male…

21 luglio 2022

*

Ci tiene nella stanza

la paura dell’estraneità,

giocando a soldatini

crescono nuove malinconie.

L’ombra della fede

incrosta i sensi

s’arrampica sui nervi,

ruote che perdono il controllo

mio figlio sbanda senza scarpe

senza scrupolo morale

lungo la strada statale

la fila di automobili

sotto il vivaio delle stelle.

28 agosto 2022

*

Tre stelle da cercare ogni sera

lungo la verticale

strada dei girasoli

dove s’inciampa e s’impara

fino alla preghiera.

La mano che cade

nel pomeriggio lacerato,

nel buio della bocca

una strofa obliqua.

Con sguardi evocati dal mercato

sprofondato

nel vivente fiume

noi ragazzi, noi ciliegie

da custodire

la metamorfosi del gelo,

luogo che si fa croce,

inverno paziente.

L’abisso è di calce

spenta nell’acqua

la finestra spalancata

sul nulla.

Nel delirio

di questo stupido baratto

preparo il ritorno.

Metà marzo 2023

Intervista a Daniele Ricci:

Bisogna stare un po’ dentro a “La macchina da cucire. Geologia del dolore”, è un’esperienza in sé… Per poi forse poter dire che questo dolore di cui scrivi è un dolore accettato, che fa parte della vita. È così?

Forse sì, scrivere il dolore, entrare nel flusso delle sofferenze degli uomini ci aiuta a capire il dolore, ad accoglierlo, ad accettarlo. Ed io questo l’ho fatto anche scrivendo “La macchina da cucire. Geologia del dolore”.

È vero, il dolore nella mia raccolta non è solo un tema, ma una materia viva, stratificata, da attraversare con lentezza e attenzione. Il titolo stesso suggerisce un lavoro meticoloso: la “macchina da cucire” si presenta come uno strumento atto a “rammendare” le ferite, a “ricucire” le lacerazioni, e la “geologia” come scienza che studia le profondità, le sedimentazioni del tempo e dell’esperienza.

Il dolore, allora, non è rifiutato né esorcizzato. È scavato, cucito, stratificato. E forse proprio per questo può essere accettato: perché è stato guardato in faccia, nominato, trasformato in parola. Non è dolore che paralizza, ma che si lascia abitare, che diventa paesaggio interiore. Il filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) afferma (in “Zettel. Lo spazio segregato della psicologia“) che il dolore sconvolge e lacera l’uomo, ma egli attraverso il linguaggio può esprimere il dolore dandogli un senso, concedendo così un sollievo alla sofferenza.

In questa raccolta il dolore del corpo si fa voce. Sicuramente qui c’è più voce che corpo, e in questa voce il dolore della memoria e quello presente, il dolore personale e quello universale si confondono e si fondono indissolubilmente.

Che poi il dubbio rimane sempre, perché a volte sembra quasi che sia un dolore che libera, e subito dopo pensi che sia un dolore che condanna…. Cosa ne pensi di questo?

È una tensione potentissima quella che suggerisci: da come la proponi, sembra quasi essere, secondo te, il cuore pulsante della raccolta. Il dolore che libera e condanna, che si muove tra opposti senza mai stabilizzarsi, è forse il segno che non sto cercando una risposta definitiva, ma un modo per stare dentro al mistero dell’uomo e della vita, dentro al mistero dell’essere.

Il dolore che libera può essere quello che ci costringe a guardarci dentro, a smettere di fingere, a ricostruire. Ma, nello stesso tempo, il dolore che condanna è quello che ci inchioda, che ci ricorda ciò che abbiamo sbagliato, ciò che è andato perso, ciò che non può essere cambiato. E ne “La macchina da cucire” questi due poli sembrano cuciti insieme, punto dopo punto, come se non potessero esistere l’uno senza l’altro.

Forse è proprio questo il gesto poetico: non scegliere tra liberazione e condanna, ma accettare che il dolore sia ambivalente, che possa essere allo stesso tempo soglia e prigione, vento e pietra. E solo attraversandolo, senza volerlo risolvere, si può davvero ascoltarne la voce.

Certamente, come afferma Salvatore Natoli (in “L’esperienza del dolore”), “il dolore, qualunque sia la sua origine ed in qualunque modo sia vissuto, rompe il ritmo abituale dell’esistenza, produce quella discontinuità sufficiente per gettare nuova luce sulle cose ed essere insieme patimento e rivelazione”.

Quasi tutte le poesie hanno una data, come a voler indicare il loro momento preciso, il contenitore temporale che le conserva, che le ha generate. Da cosa nasce questa decisione?

Scrisse Charles Baudelaire nella XXXIII prosa poetica de Lo Spleen di Parigi: “Bisogna essere sempre ebbri… per non sentire il fardello orribile del tempo che passa… Di vino, di poesia o di virtù… Ma ubriacatevi”. E, quando alla Vigilia di Natale del 1995, a casa sua a Urbino, intervistai Umberto Piersanti per una monografia che stavo preparando sul poeta delle Cesane (dopo l’uscita della prima edizione de I luoghi persi, Einaudi 1994), alla domanda “Perché scrive poesie?”, lui rispose: “Scrivere poesie è tentare di fermare il tempo, è vivere comunque e dare un segno al caos che ci investe e ci circonda. Scrivo poesie per non morire, scrivo poesie per restare, scrivo poesie perché alcune cose importanti della vita possano trascendere la mia stessa esistenza”. Anche io, come loro e altri grandi poeti, vivo “drammaticamente” il rapporto col tempo, anch’io scrivo poesie per “tentare di fermare il tempo”, per trattenere o differire la fuga temporum inesorabile. Allora, soprattutto ispirandomi a Il porto sepolto (che poi costituirà la sezione principale de L’allegria) del tanto amato Giuseppe Ungaretti, ma anche ad altri poeti come Vittorio Sereni in Diario d’Algeria o Cesare Pavese in Lavorare stanca, per ricordare e trattenere (per sempre?) l’“attimo che accade”, amo riportare al termine di ogni poesia la data esatta del momento dell’ispirazione e composizione del testo. Questa intenzione diaristica nasce dunque da un’urgenza profonda, da un’esigenza dell’anima.

Il terzo capitolo Frammenti dall’inferno è un luogo di fantasmi? Perché queste presenze che tu tratteggi si muovono con una incisività a volte violenta, da cui non si può scappare. Chi sono?

In origine il titolo della terza sezione era Inferno e la mia intenzione iniziale era quella di riprodurre “su scala ridotta” l’inferno dantesco. In questa parte del libro volevo proporre un campionario dei mali e delle sofferenze degli uomini perlopiù causate da altri uomini, dunque volevo proporre nove testi sulle malvagità e sulle crudeltà degli esseri umani. Di quel proposito iniziale sono rimasti solo il numero dei componimenti (nove, come i cerchi dell’inferno della cosmologia medievale e dantesca), qualche immagine tratta dalla prima cantica della Commedia, qualche personaggio (ad esempio Giuda) e un’espressività e un’“incisività a volte violenta”. Ma quest’ultima non è una ripresa voluta e consapevole dall’Inferno di Dante, è nata spontaneamente dal ritmo dei giorni che si succedono e da un’esigenza profonda, a me ignota. La “durezza” e la violenza espressionistica di certi testi come Le piccole mani (in cui viene evocato lo stupro di una ragazza in guerra e il suo successivo, tragico, aborto volontario) vuole essere certamente una testimonianza della crudeltà e degli orrori commessi dall’uomo contemporaneo e di ogni tempo, ma nasce anche, come gran parte delle poesie di questa e della precedente raccolta, da un’intima esigenza d’amore e di vita autentica; parte da una zona oscura e misteriosa della mia persona, dove non sono “padrone di me stesso”; una poesia che viene dai luoghi più arcani, sconosciuti e profondi, ma anche più veri, del mio essere, dove l’“io”, la mia parte razionale, non ha il controllo sulle cose e sulla realtà, per cui la mia poesia si presenta a tratti surreale ed “enigmatica”, ci sono versi o interi testi onirici, visionari, oscuri, il cui senso è sfuggente e, talvolta, sfugge anche a me.

Dunque in questa sezione ci sono i poveri del mondo (Non c’è acqua quaggiù), profughi (Fra coloro che attendono), giovani donne stuprate (Le piccole mani), inetti e ragazzi smarriti nei social (Che cosa s’aggira), ci sono i genitori di Mattia (La mia pietra), ma ci sono anch’io con le mie oscurità, le mie paure e il tedio (Nel cortile di casa), le mie ossessioni (Avvicìnati e spiegami), i miei incubi (Nella casa dei matti) e i fantasmi del passato (Giuda).

Il libro è comunque ricco di presenze, in queste pagine dai voce a diverse persone. Cosa significa entrare nel loro mondo, dare loro voce? E principalmente sono persone che con la vita hanno un attrito importante….

“La macchina da cucire. Geologia del dolore” è una silloge di 64 poesie (scritte tra il 2022 e il 2023 e divise in 7 sezioni) sul dolore degli uomini. Tuttavia il dolore non è più solo evocato e declinato in chiave lirica e personale come nel precedente libro “Lezione di meraviglia” del 2022: ora questa raccolta va a rilevare soprattutto i sommovimenti esterni, contemporanei o già storici. C’è dunque una tensione centrifuga nuova rispetto alla prevalente tensione centripeta della raccolta precedente. Ed è vero, “principalmente sono persone che con la vita hanno un attrito importante” e ricorrono anche figure assai note, come la cantante Amy Winehouse o lo statista italiano Aldo Moro.

Ne “La macchina da cucire” ho sentito l’esigenza di parlare del dolore di tutti gli uomini nelle sue molteplici manifestazioni. Il libro è quindi un campionario del dolore umano in cui tento di dar voce al dolore di chi soffre ovvero cerco di assumere e di vivere, volta per volta, anche solo per un istante, il punto di vista del “paziente”, della vittima, o mi faccio testimone del suo dramma esistenziale. Ma non sono mai “carnefice”, non ce l’ho mai fatta a vivere secondo questa prospettiva l’esperienza dolorosa.

Queste poesie sono dei “viaggi”, anche molto sofferti, nel dolore degli altri: mi addentro per pochi istanti nelle sofferenze altrui e poi, subito dopo, esco fuori, perché non riesco a restarci troppo a lungo, tanto è penosa questa esperienza mimetica.

Il titolo “La macchina da cucire” trae origine dal mestiere dei miei genitori che erano sarti. Ma fa riferimento anche all’attività poetica: nella antica Grecia il rapsòdo (ῥαψῳδός) era un poeta professionista che recitava e cantava poemi epici e altri componimenti (perlopiù opere già esistenti), “cucendo” insieme frammenti di testi esametrici secondo il gusto e l’umore del pubblico. “Rapsòdo” infatti deriva da ῥάπτω, “cucio” e ᾠδή, “canto”: il “rhapsodòs” è quindi “un cucitore di canti, un cantore”, “un rapsòdo” appunto.

Dunque la “macchina da cucire” nasce per “cucire” parole e versi, e con i versi “cucire” il mio dolore con quello degli altri, solidarizzare con gli altri, condividere la mia pena e accogliere il dolore del prossimo. Per realizzare quella “social catena” di cui parla Giacomo Leopardi ne La ginestra. Perché solo con l’amore e la solidarietà tra gli uomini possiamo alleviare o tentare di alleviare il dolore e il male del mondo.

Ha ragione Dino Buzzati quando, ne “Il deserto dei tartari” (1940), scrisse: “Proprio in quel tempo Drogo si accorse come gli uomini, per quanto possano volersi bene, rimangono sempre lontani; che se uno soffre il dolore è completamente suo, nessun altro può prenderne su di sé una minima parte; che se uno soffre, gli altri per questo non sentono male, anche se l’amore è grande, e questo provoca la solitudine della vita”. Nel dolore siamo tutti soli e la solidarietà e l’amore non ci rendono meno soli. Ma l’amore ci può aiutare a sopportare meglio il dolore. È un conforto e un sollievo.

“L’unica salvezza per colui che soffre a causa dell’esistenza è quella di non soffrire più per la propria esistenza. Come potrà ottenerlo? Con la rapida morte oppure con il lungo amore” (Friedrich W. Nietzsche da Frammenti postumi 1882-1884). E io ho scelto il “lungo amore”.

In una poesia c’è un passaggio davvero significativo: “divento me stesso/ mi faccio parola”. È il dire che “La macchina da cucire. Geologia del dolore” è una cronaca dei nostri tempi che si fa documento?

No, la poesia Vorrei una primavera senza inganno (l’ultima della quarta sezione La ginestra sul bordo della strada) è una testimonianza di “fuga dalla realtà presente”. Perché tante mie poesie sono anche un viaggio di evasione dalla realtà storica e contingente: un viaggio in un “tempo-luogo differente” per fuggire il dolore e il male di vivere, il non senso dell’esistenza, la sua precarietà, la fuga temporum inarrestabile, ineluttabile. Un viaggio anche per fuggire me stesso.

L’unico luogo dove posso essere veramente e interamente vivo è “nel caldo” della parola poetica, nel suo incanto. E “laggiù lontano/ dove bianco è il mondo” trovo rifugio, conforto e, forse, salvezza.

L’autore:

Daniele Ricci è nato nel 1967 a Fano. Nel 1998 ha pubblicato la raccolta di versi “Lontananze”, con postfazione di Giuseppe Bomprezzi e sue poesie sono comparse in varie antologie e riviste letterarie.

Nel 2002 ha conseguito un Master in Poesia Contemporanea presso l’Università di Urbino, e ha pubblicato “Lezione di meraviglia”, con prefazione di Marco Ferri, premiato e segnalato in numerosi premi letterari.

Alcuni suoi testi sono compresi nel numero 25 e nel numero 27 della rivista “Smerilliana”.

Del 2023 è la pubblicazione di una silloge di vecchie poesie, scritte tra il 1998 e il 2005, a titolo “Il filo del vento”, con nota introduttiva di Andrea Angelucci. A marzo del 2024 è uscita una nuova edizione riveduta e ampliata di “Lontananze”, con nota introduttiva di Gianni Iasimone.

Dal 2024 cura la rassegna di poesia “Le poetesse e i poeti salutano la primavera” organizzata dal “Circolo Culturale A. Bianchini” di Fano e da gennaio 2025 collabora con il lit-blog Finestre de L’Irregolare, curando la rubrica “Da Orfeo all’infinito. Sguardi e incursioni poetiche”.

(Daniele Ricci “La macchina da cucire. Geologia del dolore” pp. 97, 15 euro, Puntoacapo 2025)

Immagini ——————–

HABITAT

di Franco Belsole

Ti racconto ——–

Verso l’Isola che c’è

Un testo inedito

di Luca Buiat

Nell’avvicinarmi correndo in bici senza fretta, verso l’Isola che c’è, quella della Cona, mi faccio accarezzare da questo cielo azzurro che illumina la mia ombra sulla strada bianca, sono un corpo umano in costante esplorazione, profondamente immerso nel paesaggio poetico che il Nord-Est ha nelle sue strade.

Intanto cammina allegro e senza pensieri il cielo sopra la centrale termoelettrica di Monfalcone.

Mi volto per ringraziare ancora una volta la strada che mi ha portato fino a qui, quando si “fanno” percorrere, si manifestano, non stanno mai ferme le strade, hanno una coscienza che anima la loro polvere che si scuote.

Le voglio continuare a raccogliere, a comprendere l’essenza di cui sono fatte, durante questi viaggi che faccio nei miei giri infiniti del Nord-Est.

Sono grato a te cara strada, ancora una volta ho sentito ed ascoltato la tua voce, ora siamo qui nell’Isola che c’è.

Nel centro del mio cuore ci sono delle strade che mi portano sempre da un’altra parte.

Partono dalla rampa grigia del mio garage, per andare sui monti, sui fiumi, sui mari che abbiamo là fuori. Bisogna solamente andare, l’unica pratica da tallonare è questa, nulla di più chiaro e limpido, vai fuori, esci, corri con il vento sulla fronte, sulle spalle. Corri!

Strade che mi chiedono un po’ di sudore e sacra fatica.

Questa è una strada che splende sulla riva dell’Isonzo fino al mare dove il fiume la tocca, andandoci dentro.

Guardo felice il cartello di legno con la scritta bianca in rilievo “Isola della Cona”, dove mi abbandono al candore di queste vie che attraversano l’isola che mi respira.

Cerco di avvicinarmi il più possibile alla scansione dei sollievi che genera, intanto il tramonto caldo inizia a sorgere sulle rive, dal pontile il cielo s’immerge nel fiume, dove il fiume assomiglia al cielo che si fonde,

nello specchio del fiume.

Sono qui per abbandonare per un po’ la terra, per diventare come di un’altra forma, un’altra forma di vita.

Qui per imparare ad essere acqua, solamente acqua, acqua che va ed il silenzio che gli suona attraverso.

L’autore:

Luca Buiat è nato a Cormons (Go) nel 1971. Il piacere di “stare” nei libri lo scopre da ragazzo grazie alla lettura de La natura ci parla di Herman Hesse.

È appassionato di escursionismo e dei paesaggi naturali del Nord-Est del Friuli, che percorre in bici oppure a piedi.

Da qualche anno ha iniziato a frequentare i corsi di scrittura creativa che si tengono all’UNITRE di Cormons.

Nel 2024 ha pubblicato il suo primo libro “Una raccolta di silenzi e temporali”, edito da Qudulibri.

Immagini ——————–

HABITAT

di Franco Belsole

Ti racconto ———-

Nora Gregor, il volto dimenticato

Hans Kitzműller, “Lontano da Vienna”

di Anna Piccioni

Una storia vera, la biografia ricostruita e in parte romanzata di un’attrice, che ai suoi tempi è stata acclamata nei teatri di Vienna, che ha vissuto i set cinematografici di Parigi e di Hollywood e che ha avuto i natali a Gorizia, nel 1901: si chiamava Nora Gregor e Hans Kitzműller col raccontare la sua storia in “Lontano da Vienna” ne onora la sua memoria.

Questa edizione del 2023 del libro riprende, ampliata, l’edizione del romanzo “Weit weg von Wien” scritta da Kitzműller e uscita nel 2014.

Nora Gregor era una donna bellissima, che fin dall’età di quattordici anni volle fare l’attrice e con caparbietà impose ai suoi genitori la sua decisione, trasferendosi con la famiglia prima a Klangenfurt, poi Graz, a Vienna e Berlino: “Nel ricordo Gorizia era diventata sempre più piccola…e non ne avevo mai sentito la nostalgia” scrive Nora.

Dopo Vienna il grande salto a Hollywood, ma i teatri della capitale austriaca e la nostalgia per la città che ha visto i suoi primi passi nell’arte erano un’attrazione fatale e così ne parla: “Dall’America, dove mi consideravano una attrice austriaca, sono tornata diversa, un’americana di Gorizia,di Graz e Vienna, arricchita da un’esperienza nel cinema che devo ammettere, mi ha fatto acquisire una maggior disciplina del corpo e una grande consapevolezza” (1933).

La vita artistica dell’attrice si interseca con i tragici eventi storici del primo Novecento: i momenti di celebrità per le sue interpretazioni teatrali a Vienna sulla scia del successo hollywoodiano saranno interrotti dalla tragedia dell’annessione dell’Austria alla Germania di Hitler, l’Anschluss. Per questo sarà costretta a rifugiarsi a Parigi dove condurrà una vita mondana e interpreterà il film “La règle du jeu” di Jean Renoir, che narra di un mondo effimero e superficiale, inconsapevole dei venti di guerra che si stanno preparando.

Nora Gregor oltre che attrice è anche principessa in esilio, avendo sposato il principe Ernst Rüdiger Starhemberg che aveva fondato in Austria un partito contadino antihitleriano. Con l’occupazione di Parigi, assieme al figlio Heini si muoverà verso l’America Latina, prima in Argentina e poi in Cile.

Ebbe una vita piena di soddisfazioni e di riconoscimenti, ma dopo i quarant’anni tutto quel mondo andò in frantumi. Avrebbe voluto molte volte ritornare a Vienna, rimasta nel suo cuore, ma la mancanza di denaro non glielo ha concesso; sarà sempre riconoscente ad Amalia e alla famiglia Vergara che le concesse di vivere una vita dignitosa.

Nora Gregor morirà nel 1948 in esilio a quarantasette anni.

Fu una donna felice? Tra le pagine del suo diario c’è molta malinconia. C’è in lei la coscienza che il mondo del teatro e del cinema è stato un rifugio, per non vedere la tragica realtà che stava travolgendo il mondo, e che tuttavia non ha risparmiato il suo destino.

Anche l’amore non è stato suo alleato: le storie hanno lasciato ferite profonde nella sua dignità di donna. Il suo unico grande amore sarà per il figlio a cui dedicherà l’ultima sua lettera.

Credo sia doveroso e importante togliere dall’oblio una donna come Nora Gregor.

Intervista a Hans Kitzműller:

Come ha scoperto Nora Gregor?

Non ho scoperto io Nora Gregor. A Gorizia era stata completamente dimenticata. Un giorno un ricercatore in California ha interpellato il Kinoatelje di Gorizia per chiedere se conoscessero questa attrice nata a Gorizia che alle fine degli anni Venti aveva lavorato e fatto film a Hollywood. Aleš Doktoric, Nadja Velusek, Sandro Scandolara e Igor Devetak si sono rivolti a me per fare ricerche in Austria su Nora, anche perché ero l’unico fra quelli che conoscevano, che sapesse un po’ il tedesco. Da lì è venuto fuori il primo libro su Nora Gregor: “L’imperfezione della bellezza”, in cui ho proposto una biografia e la traduzione di alcune pagine del suo diario. Non è finita lì, perché poi sempre quei quattro mi hanno incoraggiato a scrivere un romanzo su di lei che poi è anche uscito: “L’altra regola del gioco” per i tipi della Zandonai, che poi però è fallita (non comunque a causa del mio romanzo!)

Quali difficoltà ha trovato nel tracciare la sua biografia?

Nessuna difficoltà: Nora Gregor era amatissima a Vienna negli anni Venti e Trenta, come attrice cinematografica ma soprattutto come attrice drammatica al Burgtheater. E tutti i giornali parlavano di lei. Ho raccolto un centinaio di articoli e servizi, critiche teatrali e varie interviste su quotidiani e periodici di quegli anni.

Ho trovato anche molte sue lettere. Importanti per me sono state soprattutto quelle con Alma Mahler.

“Lontano da Vienna” è l’edizione ampliata di “Weit weg von Wien” del 2014, quali sono i nuovi elementi?

Non è molto ampliata, ho inserito solo qualche lettera autentica della protagonista. L’edizione tedesca e quella italiana sono in sostanza una ‘autobiografia romanzata’ che cerca di ricostruire i vari periodi della sua vita basandosi però su materiale documentario.

Come è stata accolta in Austria la storia di Nora Gregor?

Nora ha subito a Vienna nel secondo dopoguerra ad una damnatio memoriae principalmente perché era legata ad un periodo molto problematico, quello dell’austrofascismo. “Weit weg von Wien” ha riscosso comunque un discreto successo ed ha esaurito la sua prima edizione.

Che destino ha avuto il principe Starhemberg e il figlio Heini?

Il principe Starhemberg è ritornato in Austria nei primi anni Cinquanta, quando il governo austriaco ha deciso di restituirgli tutti i suoi beni che gli erano stati espropriati dai nazionalsocialisti dopo l’Anschluss. Parliamo di dodici castelli! Oppositore di Hitler e contrario all’annessione dell’Austria al III Reich, si trovava dal 1938 in esilio a Parigi. Se fosse tornato in Austria avrebbe fatto una brutta fine. Durante la seconda guerra dimostrò di essere uno dei pochi austriaci che combatterono pubblicamente contro Hitler in quanto venne arruolato dall’aviazione francese sotto il comando di de Gaulle. Morì nel 1956 appena tornato in Austria per prendere possesso dei suoi possedimenti che gli vennero restituiti, ma morì d’infarto il giorno dopo aver rimesso piede nella sua patria in seguito ad una discussione con un giornalista che lo contestava.