Siamo ad un nuovo numero di Fare Voci, con la conferma di come lo scrivere e l’arte in generale siano punti di riferimento in un momento storico delicato, come quello in cui siamo immersi.

Anche per questo la continua ricerca poetica di Massimiliano Bardotti, con il suo nuovo “A noi basti la gioia di cantare”, è momento di riflessione e sguardo attento.

Perché in un mondo pieno di ferite, le “Cicatrici” dell’autrice islandese Sigurbjörg Þrastardóttir sono più che necessarie.

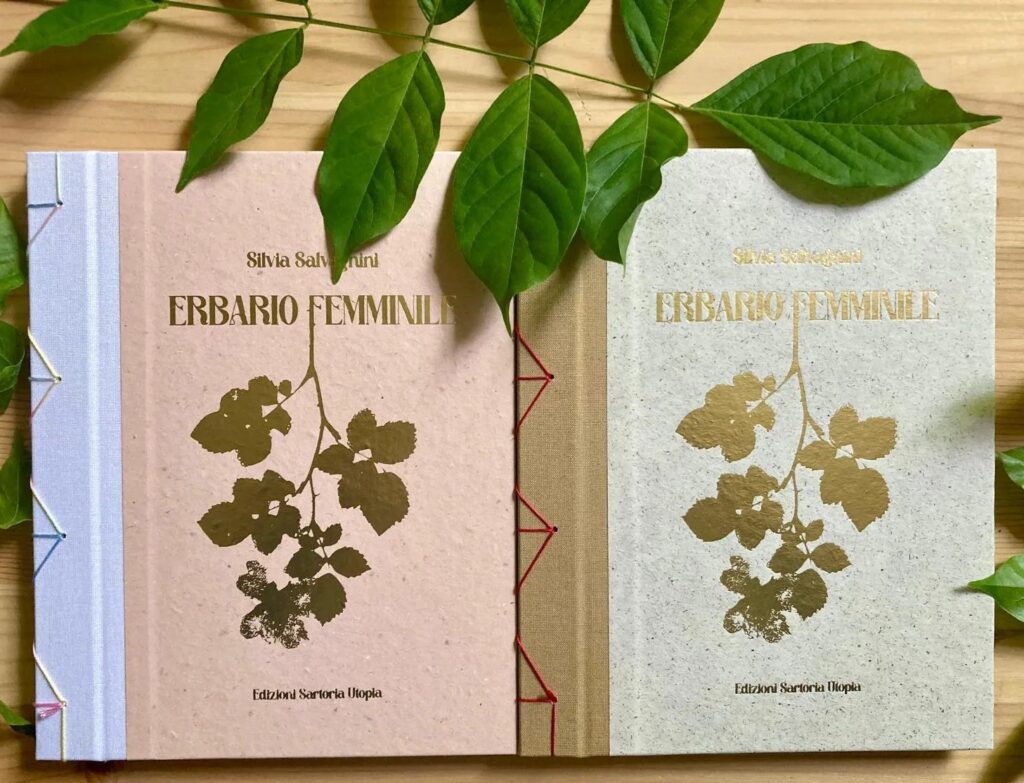

E poi c’è la natura, che respira grazie a Silvia Salvagnini, e al suo “Erbario femminile. Grimorio di piante e poesie curative”.

Questo numero è anche la scoperta dei testi inediti di Marijana Šutić, autrice croata, e dell’autore cubano Abel G. Fagundo, con tre inediti in italiano.

Enrico Grandesso ci porta nel navigare tra i frammenti dell’amore di Pasquale Vitagliano, con la sua raccolta poetica “L’amore, a volte”.

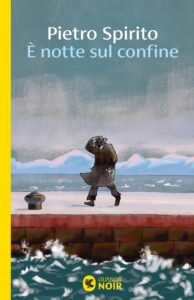

A cui si aggiunge il nuovo libro di Roberta Durante, “Il bogatyr di neve”, e un pericoloso labirinto narrato da Pietro Spirito, con “È notte sul confine”.

Le immagini sono firmate da Barbara Kroll, artista tedesca.

Buona lettura.

Giovanni Fierro

(la nostra mail farevoci@gmail.com)

Immagini ———————

Im Raum

Nella stanza

di Barbara Kroll

Voce d’autore ———————-

Senza la fretta che sciupa le cose

Massimiliano Bardotti, “A noi basti la gioia di cantare”

di Giovanni Fierro

Continua ad essere importante il fare poesia di Massimiliano Bardotti. Anche la sua nuova raccolta “A noi basta la gioia di cantare” è libro con cui confrontarsi, scrivere che è gemmazione di significati e accadere che trova il corpo di ogni immagine.

La gioia del titolo è così il costruire un ‘per sempre’ fatto di pura percezione, un ‘per sempre’ che è ieri, oggi e domani, in quell’attimo che è la vita di ognuno di noi. La sfida di questa appartenenza è dire che “Diventi la gentilezza il nostro unico stilema, la nostra postura”, è lasciare spazio ad ogni epifania nella quale hai la certezza che “Ora hai gli anni della prima cometa e conosci i ricordi della madre di ogni profeta”.

Bardotti in queste sue pagine trova la forza di difendere la virtù forse più importante: “avere negli occhi la bellezza”. Ed è da questa presa di posizione che lo sguardo può capire che tutto è sacro, anche la più minuta apparizione di vita o il più insignificante abbandono, in uno stupore che è necessario, che può diventare il luogo più importante, il dove che è capace di contenere la certezza che “Se di luce sarà il regno del poi/ sarà per eccesso d’amore”, il quando che è “Questo mistero della nostra storia, della nostra vita. Indugiare su un ricordo per rievocarlo e farlo vivo, farlo crescere in noi e farlo presente. Esistente, come fosse ora, come avvenisse adesso”.

“A noi basti cantare la gioia di cantare” unisce, è questa la sua vocazione più profonda, costruisce società e sensibilità, inventa la possibilità di credere che “L’alba si affaccerà da dietro le colline.// L’andremo a raccogliere, come si fa coi frutti maturi, un attimo/ prima che cadano”.

Sì, arrendersi alla gioia, anche quando si sta in una domanda che si apre al mondo, che si apre a quel sempre da tenere congiunto: “Dove posa lo sguardo la rondine/ quando inizia la migrazione?”.

La poesia di questo libro sa anche essere affascinante, in una sensualità che si mostra tra nudità e trasparenza, a corpo libero nel suo muoversi, assoluta nel suo diventare generatrice di possibilità, “Mi hai dato un bacio/ e ho sentito del bacio la fine/ e come ogni bacio/ è la fine di qualcosa”. Da cui sempre ripartire, nuovo inizio in cui avere ancora più fiducia di prima.

Nella gioia a cui si dà il proprio nome e cognome.

dal libro:

C’è un taglio di luce preciso

che mi sorprende ogni inverno

quando febbraio conosce il suo esilio.

Lo vedo nascere all’orizzonte, straniero.

Poi, come una musica, si allarga e si espande.

Viene a prendermi dove sono, mi riconosce.

E mi parla.

Mi dice dell’ora in cui mio nonno

con la febbre alta,

mi chiese di scendere fuori a giocare

perché quel giorno non trovavo amici.

Mi dice di quando un amico sincero

non voleva aiutarmi

a scendere da un alto muretto,

per insegnarmi a saltare fuori

dalle mie paure.

Mi dice del tempo trascorso a guardare il mare.

Mi dice del primo treno che ho preso da solo.

Si sospende così il tempo

come non ci fossero più cose accadute

e cose sperate, solo un presente

in cui tutto è avvenuto per sempre.

E per sempre canta: “ora”.

*

Prendi piano, chi amo, morte

e non lasciare brandelli.

Chiamali, prima.

Non venire improvvisa e notturna

sui volti.

Annunciati, tu sai come.

Lascia che si preparino

che abbiano il tempo di camminare con te

conoscerti un poco.

E quando bene i tuoi occhi avranno visto

quando sapranno come si finisce

allora chiamali per nome

e prendili piano.

Che entrino nel Mistero

come entravano nei monasteri

e nelle chiese.

Che possano stupirsi piano

sottovoce, piangere di gioia.

Incontrare volti familiari

sentirsi, finalmente, a casa.

Così, prendili.

Senza la fretta che sciupa le cose.

*

Così come l’allodola non si chiede il perché dell’alba, ma per sua natura l’annuncia; così come i fili d’erba non si chiedono il perché della rugiada, ma portano il peso; così come l’ape resta fedele alla vocazione del miele, senza perché; così la donna e l’uomo sulla terra, sono chiamati a vivere.

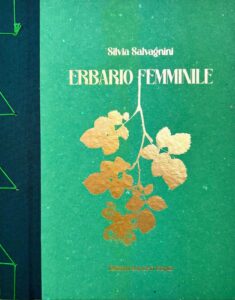

Intervista a Massimiliano Bardotti:

“A noi basti la gioia di cantare” mi sembra sia un libro in cui il tuo è il costruire un ‘per sempre’ fatto di pura percezione, un ‘per sempre’ che è ieri, oggi e domani, in quell’attimo che è la vita di ognuno di noi. Con la capacità di esplorarlo in ogni suo millimetro, in ogni suo respiro, in ogni sua lettera. C’è anche questo nella gioia che canti e scrivi pagina dopo pagina?

Mi viene da dire che il mio possa essere il tentativo di ricostruire quel per sempre, che in realtà è la nostra vita, la nostra verità, che forse abbiamo smarrito e non percepiamo più. Questa volontà di ricostruire quella che sento essere la profonda sostanza della nostra esistenza prende spunto anche da quello che credo dovrebbe essere una delle vocazioni dei poeti, l’opera: aiutare a vivere. E questo lo afferma anche Bobin in un libro forse fra i suoi meno conosciuti, “La luce del mondo” (Gribaudi Ed.) che a me ha regalato il caro Luca Pizzolitto, facendomi un dono immenso. La nostra vita è un battito di ciglia di un angelo, per intenderci su quanto sia breve il nostro passaggio terreno rispetto all’eternità. Questo dovrebbe esserci insegnamento e misura. Non possiamo giudicare la vita terrena se non con lo sguardo rivolto all’eterno. Se non riusciamo possiamo sempre tacere, e meditare.

Riguardo alla gioia e al cantare, la prima scaturisce dalla seconda, non viceversa. Ma io canto solo in virtù del canto segreto della bellezza, il canto sussurrato della pietra e del filo d’erba. “Tutto canta e grida di gioia”, dice il poeta dei salmi. A questo non oso sottrarmi. Ma non sono cieco alla rovina e alla distruzione, alla disperazione. Ed è proprio per questo che canto.

Ci sono punti e significati a cui è importante tornare nel tempo, per rinvigorirli e per scoprirli di nuovo. Quindi ti chiedo, cosa significa nell’anno 2025 “avere negli occhi la bellezza”?, come scrivi nel testo di pagina 21…

Significa non farsi ingannare dal mondo, né da chi lo sta servendo. Non è un caso che nel Vangelo di Giovanni Gesù affermi: “io ho vinto il mondo“. Essere nel mondo, ma non del mondo. Vincere le sue regole, le sue meccaniche. Oggi la trama tremenda che vorrebbe regolare le nostre vite è quella di un film dell’orrore. E il problema è che ci siamo addirittura assuefatti.

Ma il canto del mandorlo in fiore non ha negato nemmeno quest’anno la sua meraviglia. E la libellula continua a volare. Venerdì scorso, mentre leggevo poesia in un chiostro meraviglioso del San Leonardo al Palco di Prato, durante un laboratorio, una farfalla è venuta in mezzo a noi e si è posata su alcuni partecipanti. Era la farfalla della poesia, certamente.

La bellezza ogni giorno regala miracoli, ma non abbiamo più occhi per guardare. Scrive Bobin: “Il mondo è pieno di visioni che attendono degli occhi. Le presenze ci sono, ma ciò che manca sono i nostri occhi“.

La bellezza non è mai venuta meno e credo che ormai sia chiaro a tutti che non sarà sufficiente a salvare il mondo. Ma i nostri occhi pieni del suo splendore sì. Il punto è se siamo disposti o no a trasformare la nostra vita da fruitori passivi di qualsiasi mostruosità ci vogliano esibire, a esseri umani vivi e svegli, che vanno nel mondo a cercare la bellezza ovunque, col desiderio poi di condividerla con tutti.

E quello che ci sfugge è che entrati in contatto profondo e reale con la bellezza, se ne inizia a fare parte…

Mi sembra che in queste tue nuove pagine ci sia molto di Allen Ginsberg, il suo “Ogni cosa è sacra! Ognuno è sacro! Ogni luogo è sacro! Ogni giorno è nell’eternità! Ogni uomo è un angelo” penso risuoni molto bene in questo tuo nuovo scrivere. Mi sbaglio?

Ma guarda te cosa riesci a ripescare! Sai che Ginsberg è stato un grande amore, ma soprattutto un film del 2010: “Urlo”. Nel film James Franco interpreta il poeta della beat generation. L’ho rivisto anche un paio d’anni fa.

La cosa meravigliosa del film è che viene raccontata la storia di quel libro e viene letto tutto il poema. Il film usa il bianco e nero e l’animazione, è un film sperimentale bellissimo.

La beat generation per un periodo della mia vita mi ha molto affascinato, poi ho avvertito l’esigenza di consolidare la mia strada in una via ancora più chiaramente spirituale. Ma ho tenuto in cuore l’audacia di certe intuizioni e spinte verso la pace, l’amore.

Anche Gregory Corso e Ferlinghetti mi sono stati cari. A Burroughs devo l’incontro col metodo del cut-up, che poi ho rielaborato e fatto mio, ma sarò sempre legato a lui, in qualche modo. Avevano qualcosa di estremamente genuino, la loro ricerca mi ha spronato. Sono stati importanti per me.

Entrando più nello specifico della tua domanda, è una questione di sguardo. Vedi, noi abbiamo cominciato a dare proprio per scontate, addirittura ridotto a banalità, cose che potrebbero essere meravigliose, a cominciare dal risveglio mattutino. Non sono tanto gli avvenimenti della vita, è cosa ne facciamo, è come li guardiamo. Tutto è un miracolo, oppure niente lo è.

Ho visto persone ricevere notizie terribili riguardo alla propria salute personale e da questo avvenimento trasformare la propria vita e arrivare a benedire la malattia, e altre essere distrutte dalla stessa notizia. Ognuno di noi fa quel che può e affronta le cose come riesce. Quindi sì, tutto può essere sacro, ma alla fine dipende davvero dal nostro sguardo…

Rispetto ai tuoi libri precedenti, le immagini che crei sono ancora più potenti; sono un qualcosa di immediato a cui appartenere, da cui farsi piacevolmente sorprendere. Come sono cresciute nel loro impatto assieme al maturare del tuo scrivere?

Innanzitutto ti ringrazio tantissimo. Ormai da un po’ di tempo sono sempre più convinto di una cosa: la crescita artistica va di pari passo con la crescita spirituale. Cerco di spiegarmi meglio: io posso raggiungere un livello tecnico e estetico mirabile, anche raggiungere l’apice indiscusso nel campo dell’uso delle parole, della retorica, un maestro della metrica, ma se non sarà cresciuto il mio mondo interiore, se non avrò avuto il coraggio di lasciarmi attraversare, se non avrò avuto l’ardire di mettermi al servizio della poesia, se non avrò avuto l’umiltà di riconoscere che qualcosa mi supera ed è quel qualcosa che conta, e non io, allora il livello raggiunto sarà del tutto irrilevante.

Le parole che usa Bobin sono le stesse che usa ogni altro scrittore, solo il peso è diverso. Perché c’è una cosa che ormai in pochi prendono in seria considerazione, ed è l’intenzione che sta dietro ogni parola pronunciata o scritta. Ed è soprattutto su questo che lavoro.

C’è una definizione di parola alla quale mi sento sempre più legato, ed è stato il grande Giovanni Vannucci a darla, durante una conferenza sul silenzio: “Il silenzio viene prima della parola, e la parola continua il silenzio facendolo vibrare“. Ecco, credo che la parola poetica non possa che essere una parola che continua il silenzio facendolo vibrare, quindi la musica del silenzio. Solo una parola coltivata nel silenzio, una parola che nasce da profonde meditazioni, una parola che abbia la sacralità della preghiera, può penetrare nei cuori e piantare il seme della bellezza.

Le parole di un chiacchierone non potranno mai valere un granché. E chiacchierone lo è chiunque non coltivi il silenzio come proprio giardino, chiunque non riservi al silenzio un ruolo prezioso nella propria vita.

“A noi basti cantare la gioia di cantare” è davvero un canto di comunione. Sia come Eucaristìa (Cristo prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me“) sia come significato di società da unire, da mettere in comune. Quale è l’intreccio tra queste due letture?

Ti ringrazio nuovamente e infinitamente per questa domanda.

Sta nel cuore di una volontà, che è la volontà di prendersi per mano e andare insieme verso una meta. Io non credo che Dio possa trovare una qualche gioia nel vedere un essere umano che cerca di salvarsi, magari addirittura a scapito di altri. Perdersi o salvarsi, ma insieme! Questo era l’invito di Margherita Guidacci. L’umanità o si salverà insieme o non si salverà. Sono estremamente consapevole dell’egemonia del nemico. E sembra non basti mai, la nostra ricerca non va mai nella direzione della bellezza, noi cerchiamo nemici da distruggere e se non sono evidenti li inventiamo e poi costruiamo una narrazione in virtù della quale il nemico comincia ad essere percepito anche da chi proprio non si era accorto di nulla! E in virtù di questo si cominciano a giustificare mostruosità, atrocità inaudite.

Ma Gesù, esattamente Colui che si fa pasto, si fa nutrimento per gli affamati d’amore, e lo fa poco prima lasciarsi catturare, torturare, offendere e inchiodare alla croce, ha detto: “Ama i tuoi nemici”. E ha perdonato i suoi direttamente dalla croce, non sono parole vuote.

Mi sembra sia ormai diffusa, anche se non del tutto rivelata, una volontà di eliminare dal mondo tutto ciò che è ritenuto sbagliato, diverso. Quindi su questa strada finiremo per cancellarci tutti, e non uso a caso la parola cancellare, dato che c’è una cultura, o meglio volontà, di cancellazione.

Ma un futuro su questa terra, un futuro vero, ce l’avremo solo se i nostri cuori diventeranno luoghi accoglienti, dove poter abitare tutti insieme.

Ed è anche l’unico modo per conoscere la vera gioia, a noi oggi del tutto estranea, e potersi finalmente arrendersi ad essa.

Sì, la cosa più difficile è arrendersi alla gioia. È il compito più alto che ora, visti i tempi che viviamo e la società in cui siamo immersi, diventa la sfida più impegnativa?

Credo che la vita sia ancora un miracolo e che valga profondamente la pena viverla fino in fondo. E il motivo è esattamente che è ancora intatta la possibilità della gioia.

Da sempre penso che il tuo fare poesia sia un gesto profondamente politico, perché dice della necessità di schierarsi, di dire da che parte si sta. E anche questo tuo nuovo lavoro lo è. Basta pensare a come indichi sempre la necessità della lentezza, indicazione che va contro i nostri tempi così affrettati, accelerati e sincopatici. Cosa significa costruire e riconoscere la lentezza?

Nella lentezza, e solo nella lentezza, è possibile riconoscersi. Il ritmo del mondo, la sua velocità, è solo il modo per ignorarci. Non posso approfondire nulla, nemmeno la mia conoscenza, nella velocità con la quale oggi affrontiamo le giornate, che ci sfuggono totalmente dalle mani.

Arriviamo al giorno della morte senza nemmeno esserci accorti di essere nati. Diciamo sempre che il tempo vola, ma non facciamo niente per afferrarlo, o provare a indagarne il mistero. Buttiamo via le nostre vite con superficialità e disprezzo verso chi opera diversamente, proprio perché non ci concediamo il tempo di indagare una via diversa.

La lentezza si costruisce a partire dalla volontà di volerla costruire. Se manca quella è tutto inutile. Ed è il primo passo verso l’amore. Come posso amare un fiore, se non mi fermo in sua compagnia? Se non do a qualunque essere umano il tempo di rivelare il suo mondo interiore, se non do la possibilità al mio prossimo di aprirsi, se non concedo alle stelle lo spazio per rivelarsi in me, oltreché al mio sguardo e se non vado a distendermi su un colle una notte d’estate, per osservarle fino alla commozione, e non mi concedo la possibilità di incontrarne il dono, e sentirne la gratuità, allora che vivo a fare?

La bruttezza, la mostruosità, si rivela velocemente ai nostri occhi. La bellezza chiede la nostra dedizione.

Perché poi la lentezza permette di trovare il concetto di “ora, adesso” (E mi è venuto in mente il più recente film di Wim Wenders, ‘Perfect days’, quando il protagonista Hirayama dice alla giovane Niko “un’altra volta è un’altra volta, ma adesso è adesso”). Ecco, cosa significa avere fiducia nell’”ora, adesso”?

Significa avere fede in quello che c’è. In questo momento sto rispondendo alle tue domande con tutta la mia presenza, la mia dedizione e tutto l’amore possibile. Non vorrei essere da nessuna altra parte a fare nessuna altra cosa, anche se è domenica ed è un caldo insopportabile. La mia felicità non è altrove, non accadrà chissà in quale momento e non è già accaduta. La mia felicità è proprio qui, ora.

“A noi basti la gioia di cantare” è questa riuscita precisione in cui vita, morte e pace trovano motivo di esistere una nell’altra, complementari nel loro appartenere al mistero più alto che è il nascere. È proprio così?

Torno a scomodare Bobin, che ha scritto: “La morte e la vita sono così legate l’una all’altra che non capisco perché siano state inventate due parole per esprimere quell’unico bagliore“.

Ecco, la pace sta esattamente nel comprendere e accogliere questo nel proprio cuore.

La natura è sempre presente. Oltre che ad essere un dialogo è anche un vederla come oracolo di risposte, saggezza di confronto, manuale di spiegazioni. Ti ci ritrovi in questo?

La frequentazione e la contemplazione della natura sono rivelatrici di verità, e permettono che in noi maturino intuizioni. Dio, è tanto evidente, ha nascosto proprio nella natura ogni segreto. La nostra vita è tutta custodita nel mistero di una quercia. La nostra relazione con la natura ci apre agli altri regni, soprattutto al regno dell’invisibile, vera dimora di ogni poeta.

Quando i nostri occhi si apriranno così come si dischiude il bocciolo di un fiore che fiorisce, allora forse penetreremo il vero mistero del tramonto, e la sua instancabile profezia. E l’alba finalmente risuonerà nei nostri cuori, insieme al canto dell’allodola, che la annuncia. E sapremo da quale oriente tutto ha avuto origine, e sapremo che nulla ha mai fine, che il nostro amore ha da sempre avuto una dimora indistruttibile, e che noi siamo il frutto proprio di quell’amore…

L’autore:

Massimiliano Bardotti (1976) è nato e vive a Castelfiorentino. Poeta, è presidente dell’associazione culturale Sguardo e Sogno, fondata da Paola Lucarini.

Tra i suoi libri più recenti “Il Dio che ho incontrato” (2017), “Diario segreto di un uomo qualunque, appunti spirituali” (2019), “La terra e la radice” (2021), “La disciplina della nebbia” (2022, vincitore del Premio Camposampiero e finalista al Premio Poesia Onesta).

A maggio 2024 esce “Il privilegio dei vivi, conversazioni sulla morte e sul morire”, libro-intervista curato dal regista e scrittore Adamo Antonacci.

Affianca Luca Pizzolitto, che ne è fondatore, nella direzione della collana poetica Portosepolto.

Nel 2017 a Castelfiorentino dà vita a “La poesia è di tutti”, percorso poetico e spirituale. Dal 2018 conduce “L’infinito, la poesia come sguardo: Ciclo di incontri con poeti contemporanei” al San Leonardo al Palco di Prato. Dal 2022 cura, insieme al poeta Valerio Grutt, la “Scuola Annuale di Poesia” (La parola, l’ispirazione, la voce) ideata da Valentina Lingria.

(Massimiliano Bardotti “A noi basti la gioia di cantare” pp. 105, 13 euro, peQuod 2025)

Immagini ———————

Auf der Bühne

Sul palco

di Barbara Kroll

Tempo presente ————————

Que nadie hable de traición Che nessuno parli di tradimento

Tre testi inediti in italiano

di Abel G. Fagundo

Otro perro que muerde

Esos pequeños lujos, casi silenciosos, que cuando son recordados desde la imposibilidad, mudan la piel; se vuelven otro tipo de animal, más fiero, desmemoriado como un perro enfermo que no recuerda una caricia y clava sus dientes en la mano que lo alimentó.

Esos pequeños lujos: beberse unas cervezas con un amigo, cortejar a una mujer con el ritual de la invitación, regalar unos chocolates a tu madre y que su sonrisa los coma antes que el paladar.

Esos pequeños lujos que ahora nos han dejado huérfanos, nos desprecian, ya ciegos de tanta oscuridad.

Un altro cane che morde

Questi piccoli lussi, quasi silenziosi, che quando vengono ricordati dall’impossibilità, cambiano pelle; si trasformano in un altro tipo di animale, più fiero, smemorato come un cane malato che non ricorda una carezza e conficca i denti nella mano che lo ha nutrito.

Quei piccoli lussi: bersi qualche birra con un amico, corteggiare una donna con il rituale dell’invito, regalare una barretta di cioccolato a tua madre e che il suo sorriso la ingoi prima del pranzo.

Quei piccoli lussi che ora ci hanno lasciati orfani, e disprezzato, ormai ciechi per tanta oscurità.

*

La noche de las cucarachas voladoras

Fue una extraña noche. No por el apagón, que sí es cotidiano, sino por las nueve cucarachas voladoras.

Si hubiera llamado a mi madre para decirle: «Ayer tuve que deshacerme de más de ocho cucarachas voladoras», hubiera encendido las alarmas. Era algo que ella esperaba, pero ahora sí: «Se “tostó” mi hijo»

No fue necesario llamarla. Estaba aquí… Vivió conmigo esa noche de cucarachas voladoras y, como es obvio en una cubana de su generación, no durmió.

No dijo mucho. El tipo de valentía que ella tiene no acepta el temor, ni siquiera como resumen.

Cuando llegó el sol, juntos, al borde de la cama, reímos como dos niños. Y como madre, consejera, amiga, no pudo evitar el consejo: «No escribas esto, que nadie lo va a creer, Abel».

No le dije nada: Ya esta nota estaba escrita en nosotros. Solo pensé: Es suficiente con que viviéramos juntos estas horas, en Pueblo Nuevo… La noche de las cucarachas voladoras*.

La notte degli scarafaggi volanti

Fu una notte strana. Non tanto per il blackout, che è d’ogni giorno, ma per i nove scarafaggi volanti.

Se avessi chiamato mia madre per dirle: “Ieri ho dovuto sbarazzarmi di più di otto scarafaggi volanti”, avrebbe acceso il campanello d’allarme. Era qualcosa che si aspettava, ma ora sì: “Mio figlio si è “bruciato”.

Non fu necessario chiamarla. Lei era qui… Ha vissuto con me quella notte di scarafaggi volanti e, come è naturale per una cubana della sua generazione, non prese sonno.

Non disse molto. Il tipo di coraggio che possiede non accetta la paura, nemmeno come un riassunto.

Quando spuntò il sole, insieme, sul bordo del letto, ridemmo come due bimbi. E come madre, consigliera, amica, non potè evitare un suggerimento: “Non scrivere questo, che nessuno ci crederà, Abel”.

Non le dissi nulla: già questo appunto era scritto in noi. Ho pensato solo: è sufficiente che abbiamo vissuto insieme queste ore, a Pueblo Nuevo… La notte degli scarafaggi volanti*.

*

Nubes sin lluvia

Que nadie hable de traición,

de desesperanza,

la verdad es un espejismo

construido por voces foráneas.

Esa energía eléctrica que asumes que falta,

la llena la ceiba, el amor por la isla, las aguas que alimentan.

Que nadie hable de apagones,

la imaginación ha sido vulnerada por la propaganda de esos otros,

seres malvados que no comprenden el mar.

Hoy lloverá y viviremos el calor atroz con la alegría del son.

Mañana todo será mejor.

La poesía nunca se equivoca,

su rumbo es preciso y confiable, siempre señala el abismo.

No hay modo de caer si reescribimos el error todos los días.

Nuvole senza pioggia

Che nessuno parli di tradimento,

di disperazione,

la verità è un miraggio

costruito da voci straniere.

Quell’energia elettrica che pensi ci manchi,

la riempie l’albero di ceiba,

l’amore per l’isola, le acque che nutrono.

Nessuno parli dei blackout,

l’immaginazione è stata violata dalla propaganda

di quegli altri, esseri malvagi che non capiscono il mare.

Oggi pioverà e vivremo il caldo atroce con l’allegria e la musica del son.

Domani tutto andrà meglio.

La poesia non si sbaglia mai,

la sua direzione è precisa e affidabile, segnala sempre l’abisso.

Non è possibile cadere se riscriviamo l’errore ogni giorno.

(I testi di Abel G. Fagundo sono tradotti in italiano da Alberto Princis)

L’autore:

Abel González Fagundo (pubblica come Abel G. Fagundo) è nato a Matanzas, Cuba, nel 1973.

Tra le sue più recenti raccolte di poesia, nel 2001 “Extinción” (Estinzione), nel 2006 “El Costal de los pecados” (La borsa dei peccati), presentato a La Cabaña durante la Fiera del Libro dell’Avana 2007.

Nel novembre 2008 ha pubblicato la raccolta di poesie “El Terco Persistir” (La testarda persistenza), del 2012 è “En el Bosque Francés de la Calle Medio” (Nel bosco francese di Calle Medio), presentato alla Fiera Internazionale del Libro dell’Avana. Nel 2018 ha pubblicato l’opuscolo “Reminiscencia arqueológica del ángelus naranja” (Reminiscenza archeologica dell’Angelus arancione), con il quale l’autore ha vinto il Concorso di Poesia Milanés 2017.

Nel 2025, ha vinto il concorso di critica “La Malva Azul” (Malva Blu), promosso dalla sezione scrittori dell’UNEAC di Matanzas. Le sue poesie sono presenti in diverse antologie a Cuba e nel mondo, e sono state tradotte in inglese, portoghese, greco, italiano e altre lingue.

Dei testi proposti in questo numero di Fare Voci, la poesia “Nubes sin lluvia” (Nuvole senza pioggia) fa parte di un suo libro in fase di scrittura, “A diciotto passi da qui“. Mentre il testo “Otro perro que muerde” (Un altro cane che morde) fa parte di un libro inedito già terminato, “Le ultime battute dell’assassino“.

Il traduttore:

Alberto Princis è nato a Gorizia nel 1959 e laureato nel 1986 al DAMS di Bologna in Psicologia delle Arti, ha scritto libri di poesia e prose; autore di saggi interdisciplinari, direttore artistico della Festa della Cultura, a Gorizia dal 2006 al 2011, riceve nel 2011 il Premio alla Poesia d’Autore a “Trieste – Scrittori di frontiera”, dedicato a Umberto Saba.

Ha tradotto dallo spagnolo il volume di poesie “La mulatta del balcone di fronte” di Juan Carlos Iglesias (Ibiskos, 2001), i romanzi “La favola” di Innocenzo Onesto, “Il decapitato” di Juan Octavio Prenz (Marsilio, 2001) e “Morte nel bosco” di Eugenio Fuentes (Marsilio, 2002).

Immagini ———————

Freund

Amico

di Barbara Kroll

Tempo presente ——————–

Da usare con cautela

Silvia Salvagnini, “Erbario femminile. Grimorio di piante e poesie curative”

di Roberto Lamantea

C’è un filo che collega poesia e giardini: le erbe i petali i sepali i pistilli dei fiori, le foglie i rami e l’infinito brulichìo della terra tra radici e insetti. Il confine tra scienza e magia è sottile, infusi decotti distillati sono figli di un’erboristeria antica, sapienza d’alchimisti e streghe, erbari magici, cataloghi di essenze.

La poesia è simile all’alchimia: le etimologie delle parole appaiono come radici affioranti, giocano e rivelano il nostro essere in questo mondo più di trattati di filosofia: le poesie di Claudia Fabris (“Parole sotto sale”, 2020, “La cameriera di poesia”, 2024, entrambi AnimaMundi) in questo senso sono un gioco e un incantesimo.

Fiori, foglie, steli, bacche, radici affascinano da sempre gli scrittori: Emily Dickinson nel suo Herbarium ha raccolto in albi di grande formato foglie, petali, bocciòli: Elliot ha pubblicato l’edizione italiana di un magnifico facsimile stampato dall’Harvard College; all’universo verde della poetessa di Amherst ha dedicato un elegante saggio Marta McDowell, “Emily Dickinson e i suoi giardini” (L’Ippocampo 2021); “Il giardino di Virginia Woolf. La storia del giardino di Monk’s House” è il libro di Caroline Zoob (Londra 2013, trad. it. L’Ippocampo 2014).

Siamo tra incanto e canto, botanica e magia. Un altro “sentiero nel bosco” è il grimorio: è un ricettario magico di decotti, infusi, tisane, incantesimi, talismani, libri delle nonne, dell’antica saggezza popolare e contadina in grado di guarire da molti mali. Il grimorio si diffuse in gran parte tra la fine del Medioevo e l’inizio del XVIII secolo, conteneva formule e rituali, liste di angeli e dèmoni: erano i libri degli alchimisti e delle streghe che conoscevano la magia del bosco e delle erbe e che l’immaginario maschile ed ecclesiastico ha modificato in ancelle del diavolo.

Un grimorio è l’ultimo libro di Silvia Salvagnini, dolcissima poeta e performer di Mogliano Veneto dal semplice titolo “Erbario femminile” pubblicato con la prefazione di Rossana Campo nella collana “I Samurai” da Sartoria Utopia di Francesca Genti e Manuela Dago, legato a mano com’è consuetudine della casa editrice artigianale milanese, in 164 copie e con copertine dai diversi colori: un gioiello di arte tipografica.

Sono poesie-ricette, o ricette in forma poetica, in grado di dare sollievo a mille mali: infusi, tisane da bere; garze da applicare sulla parte del corpo che si vuole guarire, a volte bastano poche gocce, una piccola tazza. Nei versi di Silvia il grimonio si trasforma in canto: la voce è quella d’antiche ninnenanne, di culle in casette nel bosco, e il confine tra poesia e fiaba non c’è più. Scrive Rossana Campo nella prefazione: “quelle di Silvia sono “piante scelte nelle peculiarità e negli usi rivolti soprattutto alla vita delle donne, per risvegliare un potere profondo femminile, quel potere che è sempre stato delle fate e delle sibille […] tramite la medicina naturale ma specialmente tramite la forza guaritrice, evocatrice della parola, a cui spetta il ruolo più potente”.

L’Aegopodium Podagraria – Podagraria, piccola angelica, è “diuretica, depurativa/ antinfiammatoria/ 2 g dei suoi frutti/ in 100 ml di acqua […] Tre respiri e dalle/ radici dei nostri piedi/ fino al centro della terra/ come pioggia scenderanno/ liquidi di lacrime trattenute”. Il potere femminile di dare la vita, del flusso mestruale, contro la cultura maschile e patriarcale dell’”utero come gogna”; il cumino contro la dismenorrea; il cotogno per avere figli.

Sottotraccia in queste nuove poesie di Silvia Salvagnini c’è sempre, come negli altri libri, la rivolta: ai ruoli codificati, alla gabbia sociale di doveri e convenienze, alchimie di poteri, ma come negli altri libri della poeta veneziana la rivolta ha i toni della fiaba, di un canto nel bosco, di un’isola che non c’è: illuminante in questo senso il bellissimo libro, costruito come un epistolario e scritto con Roberta Durante, “Possiamo ancora dirci poesie” (Ronzani 2021).

È un canto, quello di Silvia: si sente la voce di giovane mamma che intona il suo libro più importante, “Il seme dell’abbraccio. Poesie per una rinascita“, edito da Bompiani nel 2018. Un libro meraviglioso, dove l’amore di un bambino riscatta la violenza, delicato, giocoso anche nel grido: i versi di Silvia Salvagnini hanno la musica dei ruscelli, sembrano volare, hanno ali.

Nell’Erbario la magia della natura che cura diventa magia della parola, raffinatissimo gioco di sillabe e fonemi: “ali di petali ali di aria ali bianco/ aglio argento amo ornamento”; “Erba sacra salvia/ salva salvavi salvi/ salverai selva selvatica” sull’anagramma di Silvia (silva, selva, bosco). La magia delle piante diventa magia dei fonemi e delle allitterazioni: è la stessa magia delle essenze d’infusi e decotti e delle parole a salvare l’incanto di vivere. Da qui la dedica – che è anche l’unico verso – di “Prunus domestica/ Prugno, pruno domestico, susino”: “Per tutte noi persone delicate”.

Dal libro:

CARUM CARVI

CARVI, CUMINO DEI PRATI

Dismenorrea vola via

lasciami sola senza agonia

lasciami tregua tu e il mondo

lasciami ferma in girotondo

sotto i carvi mi nasconderò.

Aiutami tu cumino carum

quando il flusso è poco

mi porti appetito e ripresa

e come magico rimedio

aumenti il latte quando serve

per i bambini appena nati:

mi rendi bianca come i tuoi fiori

mi rendi immensa, mi rendi prati.

*

FICUS CARICA

FICO

Se ti punge l’ape

un goccio di lattice

dalla foglia di fico

da usare con cautela

solo in casi eccezionali

una sola sulla pelle

di dolore. I tuoi frutti

a Priapo donati

dolci voglie

siamo noi interne:

siamo noi scoperte

senza foglia

senza pudore

frutti dolci di vita

siamo noi morbide

pungenti vive

siamo noi

rarefatte rigenerate

noi in noi

prive di ferite

siamo noi di succo

chiaro e gusto

siamo noi decise

ancora vive

noi per noi stesse

noi in noi ancora noi

primordiali, indisturbate

noi allo stadio naturale

prima della colpa

della vergogna, della

condanna alla fatica

alla vita pudica, protetta

ferita. Siamo noi

morbidissime, assenti

profondo centro sacro

amuleto eterno

sopravvivenza

nel presente / nel passato

*

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

LAVANDA

1,2 g in 100 ml di acqua bollente

infuso per una tazza per nervi

eccitati, nervosismo, sensazione

di essere per giostre giorno e notte

perché quello che volevamo

non era così non era questo rebus

quotidiano di asilo scuola casa

spesa mancanza di luce di aurora

di limo di timo di lumino

mancanza di cuscino di qualcuno

di te di sapere che comprendi

questa vita femminile irrisolta

la macchina la bicicletta l’agenda

nel successo o senza sempre in linea

in prima linea. Ti berrò per una rivolta.

*

MATRICARIA RECUTITA

CAMOMILLA COMUNE

Tu sei il ricordo di avere una madre

mia madre allora in infuso la sera

se qualcosa andava storto del corpo

del ricordo dello sconforto

e ancor ti vorrei con limone

e zucchero o un cucchiaio di miele

con la tazza senza piatto con olfatto

di casa di criniera di cura

di tutto che passa ogni angoscia

ogni mostro anche una balena

che vola nella stanza più nera

e sapere allora che non può esistere

essere così tanto bambina

ma essere ancora la stessa

e averne più bisogno di prima

e sapere di non poter essere

altrettanto materna

che fatta con le mie mani

non avrà quel sapore

quel quieto mondo

che è sparito odore

e sapere quando stringo

i miei bambini che le loro

pene e catene

sono più grandi dei giochi

di carta e mi ricordi che c’è

un luogo nell’ago che si chiama

abbraccio silenzio raggio

in cui per mezz’ora sono stata

quieta consolata piccola / appena nata.

*

RIBES UVA-CRISPA

UVA SPINA, UVA DEI PRATI

Circonderemo le nostre case

di siepi di uva spina

come monasteri come monache

avremo giardini segreti orti chiusi

da pareti vegetali che hanno bacche

di vitamine di energie di storie antiche

saremo monache venute da lontano

ci ritroveremo per saperci parlare

per darci cibo che ripristini una forza

leggera di vita vera staremo insieme

in terre contromondo con logiche di pace

mano per mano ci passeremo le bacche

gli annaffiatoi, toglieremo insieme

foglie secche rifugiate saremo libere

di gerarchie invertite rideremo a crepapelle

saremo finalmente /divertite.

L’autrice:

Silvia Salvagnini è nata a Venezia nel 1982; è autrice, performer, pianista. Ha esordito nel 2004 con le poesie di “Silenzio cileno”, seguite da “I baci ai muri” (2006). Nel 2009, con l’opera “laelefantevolante”, ha vinto il premio per la poesia contemporanea “Antonio Delfini”, a cura di Nanni Balestrini.

Del 2018 è “Il seme dell’abbraccio”. Ha creato gli albi illustrati “L’orlo del vestito” (2016), “Il giardiniere gentile” (2016), “Cappuccetto Rosso: ovvero della presunta ingenuità” (2020).

Nel 2021 con Roberta Durante ha pubblicato il carteggio “Possiamo ancora dirci poesie”. Nel 2015 è stata tra i poeti ospiti alla Sorbona a Parigi per il convegno “Génération 80” come una delle voci più originali della sua generazione. Con Nico De Giosa e altri vocalist e musicisti realizza concerti in cui si mescolano parole, immagini e musica.

(Silvia Salvagnini “Erbario femminile. Grimorio di piante e poesie curative”, prefazione di Rossana Campo, a cura di Francesca Genti, pp. 126, 30 euro, Sartoria Utopia 2025)

Immagini ———————

Zu zweit

Per due

di Barbara Kroll

Voce d’autore ————————–

Il mare oltre il rimpianto

Sigurbjörg Þrastardóttir, “Cicatrici”

di Giovanni Fierro

C’è un taglio che coinvolge lo stare al mondo, un gesto violento più del dovuto che in qualche modo separa e incide. Un taglio che a volte è la propria esperienza e altre l’impatto irreversibile che la nostra società infligge al semplice proprio vivere.

Riuscire ad affrontare questo è accettare la necessità di cucire lembi sofferenti, in difficoltà. È accettare di essere fatti di cicatrici, essenziali ed inevitabili, segni che poi sono la narrazione della propria età, della propria capacità di empatia, ma anche del periodo storico in cui si è immersi. E dove, c’è poco da fare, tanti altri tagli sono ancora da suturare.

E proprio in questo spazio fatto di presenza e scoperta si muove la raccolta poetica “Cicatrici” dell’islandese Sigurbjörg Þrastardóttir. Scrittura attenta e decisa, sguardo ampio e sempre curioso, un sentire che crea percezione, un costruire che alimenta l’inventare.

“Sento il respiro/ delle madri che si truccano/ in cinque secondi alla luce del bagno e/ portano borse sovraccariche” è già la visione di un interno che non è solo un ambiente fisico ma una appartenenza esistenziale; “riesco a sentire sempre/ meglio l’erba che cresce/ veglio sul tarassaco/ finché i semi non si attaccano alle ciglia”, e qui qualcosa esce dall’ordinario, si trasforma a creare immagini che prima non erano avvertibili ma che già preparavano il loro manifestarsi.

Sigurbjörg Þrastardóttir non indugia mai, in questo fluire di testi – uno dopo l’altro, senza la divisione in capitoli del libro – è capace di portare in superficie aspetti del proprio vivere che sono necessari per confrontarsi, “sotto una certa luce della lampada/ del bagno sono magra come la mia trisnonna/ che aveva partorito otto figli alla mia età ed era/ in gamba”, e per sorprendersi, “faccio cadere il pane/ e anche se dovrei aspettarmelo/ vengo presa alla sprovvista,/ ogni volta/ quando le fette mi si sparano/ in faccia”.

Qui il visibile è indagato ed esplorato, è un luogo che nasconde e in cui c’è il bisogno di trovare nuove immagini e significati, è un vissuto che deve essere nuovamente codificato, con un’attenzione e una partecipazione che continuamente si rinnovano, per vedere meglio: “nulla toglie il rantolo,/ meno che mai/ tutta questa luce”.

L’immaginare e la fiducia nello svelarsi fanno di “Cicatrici” uno strumento raffinato per scardinare la banalità dell’abitudine, dove poter trovare “un attimo/ lungo e azzurro// il mare oltre il rimpianto”. Ed è proprio in quella sospensione di significato che Sigurbjörg Þrastardóttir trova e crea la radice più profonda del suo fare poesia, il suo farsi corpo e il suo andare oltre i canoni a cui siamo placidamente abituati, anche solo per generare una prima inquadratura, da cui poi far partire ogni possibile narrazione, “Sotto casa mia/ molto tempo fa/ ha abitato a lungo un tizio che infilava polvere da sparo/ nei cilindri con la maschera sul viso, sempre/ un tizio/ coi pantaloni di velluto a coste/ a parlare coi ragazzi del quartiere/ che davano fuoco all’erba secca// e dormivano con i fiammiferi in tasca”.

dal libro:

Nevicando

Ascolto

il cielo

sopra

l’isola

tumida

-la tocco col tallone –

allora

si spargono

mute falìe

dal fegato

sulla milza

*

Mortalità

Ho visto un arazzo che era eruzione

veli rosso vermiglio

tessuti e intrecciati

fuoco su fuoco

e in mezzo

carne

*

Restare insieme (Occasione speciale)

Non c’è niente da fare

siete ottimi cuochi

ma dopo cena

guardando la satira di fine anno

ho la gola stracolma

di funghi cavolo salsa birra al malto cetrioli e smarties rossi

ecco perché non rido forte

scuoto solo piano la testa

e gonfio le guance di solito incavate

non lo dico con cattiveria

ma non guardate

perché ora la composta comincia a colare

e forse mi usciranno di bocca in volo

uccelli e battute di spirito

tra poco

*

Fecondazione

Dentro di me

nuota un pesce

guizza in cerchio e fa il solletico

strano

sentire qualcosa di vivo dentro

senza dubbio è d’allevamento

ho provato a inghiottire mangime

per farlo felice

eppure mi sento divorare le viscere

una dopo l’altra

non so

di quanto sono

né come gli altri

la definirebbero, questa cosa

forse desiderio terrore

orgasmo

*

Abbandono

Non credo sarò qui

la prossima volta che apri

una finestra che cigola

e ti serve la margarina o

vuoi vedere il mondo

la prossima volta che crolli

o non riesci a smettere

di contare i demoni che

ti inseguono

non dico che

i campi trascurati

rendono meglio

è una stupidaggine ma

continuo a pensare

che non ci sarò

la prossima volta e

sai tesoro

mi

dispiace molto

Intervista a Sigurbjörg Þrastardóttir:

Il titolo della raccolta è “Cicatrici”. E mi sembra proprio che ogni poesia è un punto di sutura, a cucire una ferita che è il taglio da cui nasce. È un’immagine corretta?

Quando la pelle si rompe o si taglia, per uno sforzo, un infortunio, o anche per una malattia, poi è capace di rimarginarsi da sola. Ma rimane sempre una cicatrice, per quanto sottile, che in silenzio ne racconta la storia. La pelle è cambiata per sempre.

Sì, forse queste poesie formano una linea di punti di sutura, perché c’è un ampio taglio da ricucire – oppure queste poesie potrebbero essere un tentativo di riparare qualcosa del mondo esterno.

Perché in queste poesie ogni cosa si fa corpo, ogni accadere diventa carne. E il corpo è il luogo che, come per ogni essere umano, permette il vivere e mostra la propria fragilità. Mi sbaglio?

In qualche modo vivo la poesia come un qualcosa di fisico, mi dà un piacere quasi corporeo il momento in cui finisco una poesia, e vivo un disagio fisico quando non la porto a termine – ed è un qualcosa di delicato e forte, proprio come di un corpo umano.

Da adolescente amavo molto la fisiologia, mi piaceva l’immaginare i rossi filamenti dei muscoli, i tendini; assorbivo tutte le immagini dei libri di testo di biologia, ero nel dubbio se scegliere di diventare una fisioterapista o un medico. Ma poi sono diventata un essere umano nella mia personale mistica carne, e non riesco a smettere di pensare a questo.

Questo scrivere è anche un continuo entrare in una dimensione che va oltre il visibile, o meglio, lo indaga dal di dentro, come se ci fosse sempre una qualcosa di nascosto in ciò che guardiamo, che apparentemente si mostra in modo completo e definito. Da cosa nasce questa necessità, questo desiderio?

Penso che sia una curiosità innata e comune. È facile lasciarsi travolgere da cose meravigliose o lasciarsi convincere da ciò che sembra perfetto, ma che poi è sempre composto da un qualcosa d’altro – e può essere sia istruttivo che emozionante il capire di cosa si tratta.

A volte basta un diverso punto di vista per imparare qualcosa di nuovo sullo stesso argomento o sullo stesso oggetto, ci si può anche sbirciare al suo interno, rigirarlo e capovolgerlo, ci sono così tanti viaggi che si possono fare lì dentro, fisicamente e con l’immaginazione, per smontare o per scoprire le cose attorno a te.

Poesia dopo poesia tutto “Cicatrici” è un continuo invito alla percezione, al sentire qualcosa, al non rinunciare all’empatia con il vivere. Quanto importante è questo? Non solo per il vivere di ogni giorno, ma anche per scrivere poesia….

Posso vedere – beh, in realtà uso gli occhiali – e posso sentire e toccare, ma soprattutto vivo e rivivo le cose attraverso il linguaggio. Di recente ho sentito una poetessa colombiana dire che forse il linguaggio è il sesto senso, e personalmente credo di essere d’accordo.

Il linguaggio in qualche modo ha al suo interno tutti i sensori integrati con cui mi connetto, e quindi trasformare le cose in poesia mi aiuta a capirle o a relazionarmi con esse.

I temi variano, possono spaziare dall’essere timidi all’assistere ad esplosioni vulcaniche; ma il più delle volte, per poterli sentire, io sono abituata a usare le parole. Poi ognuno ha il proprio modo…

In queste pagine la poesia diventa quasi una sfida, la possibilità di espressione che rompe i canoni, va oltre il già codificato, non si pone limiti nel suo azzardo espressivo. È questa la sua forza, la sua natura profonda?

Se stai chiedendo della forza della poesia, allora sì, credo che la poesia possa imbrigliare ed esprimere una forza immensa. In particolare, quando ti dice qualcosa che non hai mai visto prima, o quando ti racconta un qualcosa in un modo che non hai mai conosciuto prima.

La poesia non ha bisogno di colpirti con forza, ma se ti sorprende con il suo andarti dritta fino al midollo, quella scintilla può davvero avere una sua potenza.

Alcuni dicono che con il passare degli anni diventa sempre più difficile essere sorpresi o scossi dalla lettura, ma fortunatamente a me succede ancora, quando leggo certi libri.

L’equilibrio di ogni singolo testo è decisamente provvisorio e pronto a spezzarsi. Ma mi sembra che proprio questa sua provvisorietà dia fascino e vita ad ogni singola poesia. Può essere così?

Non lo so, per me una poesia è fatta quando è fatta, ma a pensarci forse un modo per concludere una poesia è anche metterla su di un bordo, in sospensione, lasciarla lì. È una cosa a cui non penso troppo ogni volta, ha a che fare con la natura del testo.

In certi libri, in certe particolari sequenze, ho notato che a volte finisco la pagina col fiato trattenuto, come se ci fosse ancora qualcosa che può accadere, per far continuare il suo ritmo. E a volte si può concludere solo con un tuffo profondo.

Ma forse la natura delle poesie in questa raccolta è simile a ciò di cui abbiamo parlato all’inizio: ci deve essere una pelle, per quanto sottile, anche solo una membrana, che le tiene assieme.

A leggere ogni scritto sembra anche di entrare in un film, mi sembra ci sia una dimensione cinematografica che deve molto al susseguirsi delle immagini che nutrono queste poesie. È solo una mia sensazione?

Non è la prima volta che mi viene fatto notare questo, a proposito delle immagini contenute nelle mie poesie o dell’esperienza, diciamo cinematografica, che si può avere leggendole… Spesso ricevo anche dei commenti sui colori che emergono dalla mia scrittura. Quindi, se i miei scritti hanno legami con il cinema, di certo non è con l’epoca dei film in bianco e nero!

Ma in realtà sono piuttosto commossa di questo parlarne in termini cinematografici, dato che mia nonna materna lavorava nel cinema della nostra città per 45 anni, quasi mezzo secolo, vendendo biglietti, programmi e dolciumi.

Inoltre mia nonna paterna, nell’estremo nord dell’Islanda, era un’operaia e una poetessa – scriveva elegie in rima e poesie sulla natura, sebbene non avesse un’istruzione formale e senza aver pubblicato mai in forma ufficiale, un destino comune alle donne del suo tempo.

Se scoprirò che i loro spiriti, anche solo vagamente, si riflettono nelle mie opere, sarò più che felice di abbracciarli.

L’autrice:

Sigurbjörg Þrastardóttir è nata nel 1973 ad Akranes, vicino Reykjavík, sulla

costa occidentale dell‘Islanda. Dopo l‘esordio nel 1999 con una prima raccolta di poesie dal titolo “Blálogaland” (Terra di fiamme azzurre), ha pubblicato versi, prose e testi teatrali, oltre a due romanzi, “Sólar saga” (Tutta la storia di Sól), a cui è stato assegnato il premio letterario Tómas Guðmundsson, nel 2002, e “Stekk” (Salto), nel 2012.

Si è laureata in giornalismo e comunicazione e ha lavorato per diversi anni per il Morgunblaðið, la maggiore testata islandese, occupandosi dell’inserto settimanale di cultura.

Ha partecipato a numerosi eventi in tutto il mondo, fra cui il Festival Internazionale di Poesia “Parole spalancate” di Genova e collaborato con artisti, fotografi e musicisti internazionali come Metropoetica, un progetto di Literature Across Frontiers.

Ha inoltre tenuto un programma settimanale sull’emittente radiofonica nazionale.

(Sigurbjörg Þrastardóttir “Cicatrici” pp. 116, 13 euro, Valigie rosse 2022)

Immagini ———————

Frau mit Ohrringen

Donna con orecchini

di Barbara Kroll

Tempo presente ————————-

Natura dell’addio, Maiolica screpolata

Testi inediti

Natura dell’addio

I

Nello specchio riflessi

mentre il fiume scorre

sotto i piedi

limpido e ripido

penetra.

La terra,

briciolosa e scura,

s’impiglia

tra i capelli,

come la notte buia:

è l’ora di partire.

II

Avrei voluto che tu mi amassi.

Contorto albero, ombra, schiuma.

Avrei voluto

spogliare

lo spazio su cui mentivi

il mio nome

senza forma né suono

riflessa mi ricreavi.

Avrei voluto mentire.

Mento.

Avrei voluto

fosse la partenza

per Marocco.

III

Di te non restituisco nulla.

La pelle, il timbro, la Luna.

Non sottraggo

giorni ai giorni futuri,

non cancello

l’odore.

La linea

d’orizzonte

spezzata.

Di te

quello che rimane,

la traccia, il segno, la voce,

soffio via.

Espando e sogno

di vento

indicibile natura.

*

Maiolica screpolata

I

Lascia la porta aperta.

Lasciami

vagare e muovermi

dentro questi confini

dentro il taglio

profondo

sul fianco.

Là dove resisto,

esisto ancora.

II

Sono passaggi di maiolica

queste parole

virate

virgole

punti di domanda.

Slittano

sui bordi scivolosi

delle labbra.

Troppo rotonde

da pronunciare.

III

Nei meandri delle mie radici

cerco la mia voce.

Mi perfora e nutre

di antichi silenzi.

Riconosciuta nel sillabo del mattino

pronuncio:

donna, albero, vita.

E tramuto il vino in sangue,

in acqua la luce.

Minuscola forma di salsedine

irradia

dentro la pupilla

nera

mi proietta all’interno.

E vedo.

IV

Abiti i miei silenzi

come fruscio delle ali

sfiori il sonno

tagli

la mia lingua

la offri

sui piccoli piatti d’argento

accumuli

il sangue

trasformato in acqua santa

mi svuoti.

Ed io non mi pronuncio.

Mai.

Marijana Šutić, da questo punto

di Sandro Pecchiari

Šibenik, Lagosta, Zagabria e poi Trieste, dove vive dal 2005, hanno influito grandemente nel poetare di Marijana Šutić, poesie le sue che sono state segnalate in numerosi significativi concorsi letterari e pubblicate in diverse riviste letterarie croate, non ultima l’antologia “Confine donna – Poesie e storie di emigrazione” (Vita Activa Nuova – Poiein 2022) che raccoglie versi e pensieri scritti in italiano da autrici bilingue immigrate.

Šutić traduce dal croato in italiano e viceversa. Il suo lavoro di traduttrice è orientato a consolidare la conoscenza della Comunità Croata, comunità molto composita tra residenti e pendolari, attraverso mostre, convegni, trame di poesia e retaggi letterari, contribuendo al composito volto multinazionale di Trieste. Basti pensare alla recente mostra “Histri in Istria”, nel 2024, al Museo d’Antichità “Winckelmann” di Trieste, ricca di oltre 200 reperti archeologici, organizzata in collaborazione tra la Comunità Croata di Trieste, il Comune di Trieste e il Museo Archeologico dell’Istria. E la recentissima rassegna “Una scontrosa grazia 2024”, incontri di poesia e letteratura a Trieste dove, alla Libreria Lovat, Marijana Sutić ha presentato la poetessa Maja Ručević, autrice di “Sutra ćemo praviti anđele u padu” (Domani costruiremo gli angeli caduti), opera del 2022 edita dalla Biblioteca Poezija dell’Associazione Scrittori Croati.

Varcare confini linguistici e geografici per lei ha significato varcare i confini segnati dalla propria identità: i confini non sono qualcosa di irremovibile, ben delineato. Si spostano in continuazione. Sono un’illusione a volte molto rigida per chi ha paura di cambiare ed essere cambiato. Sono cambi che richiedono a volte tempi lunghissimi: basti pensare alla forte influenza che nasce e si sviluppa dal Trecento, quando diversi scrittori ragusei vantavano contatti o periodi di studio a Venezia, Padova e Firenze, un’osmosi fortissima tra la cultura latina e il popolo croato.

In questo numero di Fare Voci presentiamo alcuni suoi inediti che si muovono nelle coordinate dei territori conosciuti dalla poetessa, territori che “portano sulla bocca/ il sigillo del sole”, territori che rendono possibile e spontanea una Weltanchauung in cui si parte “…da questo punto / del corpo / dalla soglia/ il cui sguardo/ nutre l’anima/ ed i contorni delle cose/ disegnano / la crescita”.

Questo sapersi aprire, crescere, fluire e diramarsi permeano la creazione poetica di Marijana, ma, nonostante la luce onnipresente dei luoghi, si percepisce una vena meditabonda che specula sulla natura del distacco. Così il mondo attorno nel suo fluire, sembra riflesso in uno specchio, quindi capovolto ambiguamente come un riflesso. E ci trascina in una partenza o nella possibilità di partire ancora in fieri, “Nello specchio riflessi/ mentre il fiume scorre”, “come la notte buia:/ è l’ora di partire”.

E poi “Di te non restituisco nulla./ La pelle, il timbro, la Luna./ Non sottraggo/ giorni ai giorni futuri,/ non cancello/ l’odore”, proprio come in una poesia di una sua raccolta precedente, “Le impressioni notturne” in cui Marijana scriveva “Non appartengo a questo posto./ Questa città, i violini, gli edifici/ sono una stazione gigante./ Noi ci spostiamo/ tra le righe nudi/ ascoltiamo/ i respiri:/ il mostro in noi/si è svegliato/ il mare/ il ricordo/ è troppo vivo.// Ti amo”.

Qui le porte si spalancano e ci si può muovere purtroppo non liberamente, ma in limiti che feriscono e, ferendo, ci mantengono in vita. Si riesce a comunicare questo disagio ma con quali parole, in quale forma?

“Lasciami/ vagare e muovermi/ dentro questi confini/ dentro il taglio/ profondo/ sul fianco”.

Dove ritrovare quindi un modo più efficace di comunicarci all’esterno se non nel miracolo metaforico delle proprie radici, delle parole ricordate, nel dialogo con i silenzi?

Sarà forse un viaggio nel buio dell’ignoto che portiamo dentro? Ma è proprio questa oscurità che permette il miracolo della trasformazione e della chiara visione.

Perché “Riconosciuta nel sillabo del mattino/ pronuncio:/ donna, albero, vita./ E tramuto il vino in sangue,/ in acqua la luce/ […] E vedo”.

Ma questa visione diventa un’esperienza mistica, il silenzio e il sonno diventano preziose offerte sacrificali, per gli altri finalmente, stupore di trasformazioni.

Ora attendiamo le parole, quelle che Šutić considerava indecise, sfuggite e da ricreare: “Abiti i miei silenzi/ come fruscio delle ali/ sfiori il sonno/ […] Ed io non mi pronuncio.// Mai”.

L’autrice:

Marijana Šutić è nata a Šibenik in Croazia nel 1977, originaria dell’isola di Lagosta, risiede dal 2005 a Trieste.

Laureata in lingua e letteratura croata e italiana presso la Facoltà di filosofia di Zagabria.

La sua poesia è stata pubblicata in diverse riviste letterarie (Quorum, Vijenac, Forum, Fokus, Poezija, Tema, Nuovo Almanacco del Ramo d’Oro, San Marco Handpress…), inoltre la silloge poetica “Gdje počinje sjena koju povlačiš za sobom?” (Dove inizia l’ombra che trascini con te?) è stata segnalata nei concorsi letterari Zdravko Pucak 2003 (Matica Hrvatska, Karlovac) e Goranovo proljeće 2004.

Ha partecipato a diversi incontri poetici in Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Slovenia e in Italia.

I suoi testi sono pubblicati anche in diverse antologie.

È membro del P.E.N. Club Croato, fa parte della redazione della rivista “Nuovo almanacco del Ramo d’Oro”. Traduce dal croato in italiano e viceversa.

Immagini ———————

Begegnung

Incontrare

di Barbara Kroll

Voce d’autore ———————

Navigando tra i frammenti dell’amore

Pasquale Vitagliano, “L’amore, a volte”

di Enrico Grandesso

C’è chi scrive versi facendosi ispirare da Laura e chi da Silvia; chi da filari di cipressi, chi da umili paesaggi di campagna, chi da foreste. Pasquale Vitagliano invece nel suo ultimo libro di poesie ha deciso di puntare (metaforicamente) in alto: e ha scelto come momento iniziale – di ispirazione e di confronto – nientemeno che i “Frammenti di un discorso amoroso” (1977) di Roland Barthes, uno dei classici della critica e della filosofia della letteratura del secondo Novecento, la cui opera è ancor oggi viva e porge molti spunti di riflessione.

Nella prefazione a “L’amore, a volte” Augusto Pivanti sottolinea come il poeta, pagato il dovuto omaggio iniziale al filosofo francese, costruisca un discorso indipendente e personale: “In questa silloge l’autore libera le circostanze che stanno tra la lettura di Barthes e il proprio sentire maturato sul piano del vissuto… Pasquale Vitagliano parte dall’esperienza personale per proporre – con L’amore, a volte – un vocabolario del quale egli assume piena responsabilità, sapendo di agire in nome di una coscienza collettiva generata dalle frequentazioni e relazioni delle quali il poeta si fa portatore e testimone”.

L’analisi di Barthes, che sosteneva che il discorso amoroso “è forse parlato da migliaia di individui (chi può dirlo), ma non è sostenuto da nessuno”, moveva dalla necessità di affermarne il tema, calandosi nel suo studio e rielaborando ottanta lemmi, che ne affrontavano l’essenza e i differenti segni e modi di manifestazione.

Molti i richiami letterari: Goethe in primis; altri autori francesi, tra cui Baudelaire Gide e Proust; Freud e Lacan – mentre altri fondamentali autori non vengono mai citati (vedasi una delle domande e risposte dell’intervista sotto).

Le ottanta poesie del volume di Vitagliano si staccano con nettezza dalla gigantesca ombra barthesiana e percorrono invece un itinerario proprio. Anche metricamente: le quartine che compongono il nucleo di ogni testo poetico offrono al lettore uno spazio-tempo lirico serrato, rapido e tuttavia non privo del contrasto tra la rielaborazione del pensiero, l’emozione, l’esperienza e la sua coscienza.

Tra le voci rielaborate da Vitagliano incontriamo l’attesa, cantata da più d’un poeta del nostro Novecento (Rebora, Montale e Sereni per tutti): se per Barthes è un incantesimo e l’essere che si attende non è reale, Vitagliano la trasforma in una certezza di perennità: “Non mi irritano più i passanti che incrocio/ annunciano tutti il tuo arrivo”. Abbiamo poi l’unione, sogno di totalità che nei versi diviene il sogno di un corpo scisso in due; il ricordo, con il poeta che rammenta perentoriamente che la poesia è classicamente figlia della memoria; il dramma, tra declamazione e rito. E nella poesia finale il voler prendere, con un’eco biblica e cristiana: che s’insinua e getta un seme imperituro nell’esperienza d’amore.

Dal libro:

Attesa

sono fermo da ore senza parlare

eppure non è atroce la sala d’aspetto

non mi irritano i passanti che incrocio

annunciano tutti il tuo arrivo

*

Unione

a differenza degli amici ci siamo spartiti il sonno

siamo stati nello stesso sogno di un corpo scisso in due

ne abbiamo declinato il linguaggio parola per parola

il nostro abbraccio non è una storia ma una sintassi

*

Ricordo

i ricordi fanno memorabile una vita

rari retrospettivi non sono mai perduti per sempre

camminavamo al faro nel tempo giusto per rievocarli

lo hai provato ed è una verità che non si tocca

*

Dramma

la nostra messa è finita

appena la racconti ti aliena

devi starci dentro senza spettacolo

non c’è sogno ma siamo felici

*

Segni

ci contendiamo solo un’immagine di noi

pensi che siamo meno di un film di Godard

non vedi che c’è molta più vita fuori campo

esistiamo nel punto cieco di una immortalità provvisoria

*

Voler prendere

non ho mai preteso niente da te

sono il tuo popolo e tu sei la mia lingua

libera la terra per le parole del chi dà cosa

abbiamo dichiarato la nostra risoluzione d’amore

Intervista a Pasquale Vitagliano:

Com’è nata l’idea di un libro di poesie che dialoga e si confronta con un classico universalmente riconosciuto della critica del Novecento come “Frammenti di un discorso amoroso” di Roland Barthes?

Qualche anno fa mi proposi per un Festival di Poesia di quelli che si fanno d’estate ma gli organizzatori mi posero una condizione: devi portare dei testi facili. Sennò la gente si scoccia. Cosa intendete per “facili”? Per esempio, hai scritto poesie d’amore? Mi misero in crisi. Al Festival, ovviamente, non ci andai più. Accolsi la provocazione. Devo scrivere delle poesie d’amore. Ma come? Certo non avrei potuto forzare la mia natura. Poesie adatte per i cioccolatini, non sono proprio capace di scriverle.

Ecco, allora, che mi venne in mente di confrontarmi con i Frammenti di Barthes, autore che considero importante nella mia formazione, anche poetica. Dunque, il libro è nato come una sfida. Non so cosa ne pensino i lettori. Per me si tratta di una vittoria. Finalmente ho scritto delle poesie d’amore.

Approfondiamo alcuni aspetti di questo studio di Barthes prima di ritornare alla tua poesia. Nel suo testo, Barthes pone come riferimento centrale per le decine di voci che analizza “l dolori del giovane Werther” di Johann Wolfgang von Goethe. Cita e si pone a confronto poi con molti autori francesi (da Baudelaire a Stendhal, da Gide a Proust), e con alcuni autori della classicità, ma non cita mai tre fondamentali poeti italiani dell’Amore: Dante, Petrarca e il Tasso. Perché secondo te?

Domanda complicata. Dovendo azzardare una risposta, direi che ci sono due ordini di motivazione. Innanzi tutto, non è da escludere una certa, diversa, ascendenza culturale. La poesia italiana non è “amata” dai francesi; contrariamente dagli inglesi, che sono i nostri principali estimatori.

In secondo luogo, l’amore di Barthes non è un mito, come nella nostra tradizione poetica. Anzi, fuori da questa dimensione, l’amore è escluso da ogni ragionamento, pena l’accusa di sentimentalismo. Come egli stesso premette ad introduzione del suo discorso, Barthes si pone in mezzo a questi due poli. L’amore viene ricostruito come un “sistema essenziale” di cui i “segni” della relazione amorosa sono fenomeni. Addirittura, è la mia opinione, l’amore viene considerato una forma della nostra sensibilità come lo spazio e il tempo. C’è qualcosa di razionalistico in questo, e allo stesso tempo di caldamente evangelico. Questo ossimoro mi piace molto.

Passando al versante psicanalitico, Barthes chiama in causa Freud e, vista l’importanza della parola nella sua teoria e terapia, Lacan; ma non coinvolge mai Carl Gustav Jung…

Ancora una volta a fare la differenza è il rapporto col mito. Barthes cerca di destrutturare i miti, da archetipi oggettivi a prodotti storico-culturali. Eppure, secondo me, esiste una terra di mezzo in cui i due si possono incontrare. Se ad essere inconsci sono le forme simboliche, non i contenuti, vorrà dire che saranno i segni stessi ad essere degli archetipi. Una qualche sincronicità, per usare un concetto proprio di Jung, resiste sempre e comunque.

Solo che con Barthes ascende dal livello della struttura a quella del linguaggio, dei segni e dei simboli.

Barthes scrive del discorso amoroso come luogo di un’affermazione, dove il soggetto amoroso parla: e ciò che dice è espresso, nel suo libro, in figure. Quali percorsi hai compiuto, tu poeta, per interpretare / ri-esprimere / cantare in versi i lemmi del semiologo francese?

Ciascuna delle ottanta parole che scandiscono i Frammenti di Barthes apre una mia quartina. Il legame con il testo d’ispirazione termina qui. Si tratta di un itinerario personale, nel quale il vissuto, la memoria e i segni della propria vita accompagnano un discorso amoroso del tutto nuovo e originale, senza alcun “tributo sinottico”, come precisa Augusto Pivanti nella sua prefazione. Il dis-cursus si intreccia con queste ottanta poesie, si arricchisce, s’intrica, si confonde. Quello che conta è sperimentare e condividere la condizione dello scrittore-poeta, che in questo senso è di innamoramento permanente. “L’innamorato è il semiologo selvaggio allo stato puro! Passa il proprio tempo a leggere segni”. Come il poeta.

Usare la quartina – schema di ogni poesia di questa raccolta – ha significato dare a “L’amore, a volte” uno spazio-tempo lirico di rielaborazione breve, ora gnomico ora fortemente incentrato sulle complicità, i contrasti o i nuovi scenari esistenziali e amorosi che spesso “esplodono” nel verso finale. Com’è nata questa scelta?

Apparentemente la mia poesia è libera e discontinua. Rispetto alle strutture formali del verso sono attratto dai “deragliamenti”. Mi piacerebbe se qualcuno la definisse con la parola de-tour (molto usata per definire il cinema di David Lynch). Questa volta, all’opposto, ho cercato una forma compiuta, adatta all’endecasillabo e anche alla brevità.

La quartina, non a caso risalente alla tradizione dei canti e delle ballate, è bilanciata e ripetibile. Consente tanto una doppia opposizione quanto binari doppi. Possiede una forte gravità di significato, ma al contempo permette di mantenere una sensazione di sospensione.

Infine: nella raccolta citi da molti poeti (Baudelaire, Montale e Sereni tra gli altri) ma nella poesia finale, “Voler prendere”, canti: “Non ho mai preteso niente da te/ sono il tuo popolo e tu sei la mia lingua/ libera la terra per le parole del chi dà cosa/ abbiamo dichiarato la nostra risoluzione d’amore”. C’è in questa eco biblica e cristiana l’alba di un pertugio salvifico?

Anche se non nascondo il gusto per i richiami testuali, non solo con la poesia, bensì con tutte le forme espressive, il cinema, di cui sono un grande cultore, o la pittura, devo dirti che le citazioni di cui tu parli sono del tutto inconsce. Anzi, sono contento e mi lusinga che tu ne abbia trovate.

Quanto all’eco religiosa o spirituale, come ho detto all’inizio, infonde tutto il testo. Ma, appunto, non è una struttura, è una forma dell’esistenza. E tu hai svelato l’unico verso in cui appare la parola “amore”.

L’autore:

Pasquale Vitagliano è nato a Lecce nel 1965 e vive a Terlizzi (BA). Poeta e critico letterario per riviste locali e nazionali. Ha scritto per Italialibri, Lapoesiaelospirito, Reb Stein, Nazione Indiana, Neobar, Nuovi Argomenti, il Ponte. Ha collaborato con le pagine culturali de La Città, quotidiano della Provincia di Teramo. Collabora con la rivista Incroci, diretta da Lino Angiuli, e con le pagine culturali de Il Manifesto e La Gazzetta del Mezzogiorno.

Menzione speciale nel 2005 al Premio di Poesia Lorenzo Montano Città di Verona – Sezione Opera Inedita. Nel 2006 è tra i “Segnalati” nello stesso premio – Sezione Poesia Inedita.

Nel 2013 è stato finalista nella XVI Edizione del Premio “Poesia di Strada” di Macerata. Nel 2015 è tra i premiati nella sezione cultura e costume del Premio “Michele Campione” dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia.

È presente nell’antologia “Come sei bella. Viaggio poetico in Italia”, curata da Camillo Langone (Aliberti Compagnia Editoriale, 2017). È inserito nell’Atlante dei poeti Ossigeno Nascente curato dall’Università di Bologna.

Tra le sue più recenti raccolte “Habeas Corpus” (Zona contemporanea, 2017), “Del fare spietato” (Arcipelago Itaca, 2019) e “Apprendistato alla salvezza” (Interno Libri, 2022).

(Pasquale Vitagliano “L’amore, a volte” pp. 99, 14 euro, Ronzani Lietocolle 2025)

Immagini ———————

Frau in Schwarz

Donna in nero

di Barbara Kroll

Tempo presente —————————

Era un drago a tre teste

Roberta Durante, “Il bogatyr di neve”

di Roberto Lamantea

Di lei ha scritto Tiziano Scarpa: “Le poesie di Roberta Durante sono dei bambini che giocano a nascondino”. È “Nel mio zainetto”, la “coda” che conclude “Le istruzioni del gioco”, il libro che Roberta Durante ha pubblicato nel 2020 da Le Lettere di Firenze. Ecco, Roberta gioca: gioca e canta e si diverte con la scrittura, la metrica, le chiuse, dissemina le rime, preferisce le assonanze. Scrive poesie, ma forse sono fiabe.

Nel 2023 è uscito nella “bianca” Einaudi “I bimbi sperduti”: è un libro-fiaba, un libro che canta ma anche un libro-invettiva dove “Uno dei volti di dio è la sua assenza”, dove la speranza per un mondo migliore – un mondo bambino – è invocata, negata, ghermita, fuggita. Roberta – Bubi – è una bambina che sogna ma è anche una bambina che urla, che la speranza la vuole: “Io voglio avere le ali, non posso più aspettare”. È il dialogo epistolare, un libro bellissimo, con Silvia Salvagnini in “Possiamo ancora dirci poesie” (Ronzani 2021).

Bubi e Silvia sono amiche, vivono vicine (Silvia a Mogliano Veneto, Roberta a Treviso), sognano, le parole fioriscono, se necessario urlano, si divertono, vorrebbero un mondo migliore. Perché tutti i poeti vorrebbero un mondo migliore. Perché le parole vincono anche le guerre. Le parole sopravvivono. Le parole sono pietre.

Lunga premessa per scrivere dell’ultima stampa di Roberta Durante, uno dei gioielli-giocattoli-livre enchanté di Paolo Celotto, l’editore-tipografo trevigiano di “neldubbiostampo”, gioielli di carta e tipografia a tiratura limitata per bibliofili innamorati: quelli che i libri, anche i libri “normali”, li sfogliano leggeri, sentono il ruvido sotto i polpastrelli, li annusano.

Il libro di Roberta è una fiaba, “una marcetta in settenari” in ottave, s’intitola “Il bogatyr di neve” e racconta di un bambino di neve che, grazie al coraggio e all’amore per le undici sorelle, sconfigge un drago. Tutto qui. Eppure… Eppure quelle poche pagine non numerate (12 di testi – i caratteri sono bianchi su carta blu – più un pieghevole bianco con quattro disegni, sempre di Roberta: disegni da bambini, graffiti, tra cui un girotondo). Il piccolo libro è composto, stampato e rilegato a mano nella “tipografia filopoetica con caratteri mobili Garamond MT e Neon su carta Favini Remake, Burano e Biancoflash. Tiratura di 30 esemplari numerati”.

Ma chi è il bogatyr? La fiaba è la riscrittura di un’operetta russa per bambini di César Antonovich Cui: i bogatyr sono guerrieri dotati di capacità sovrumane, eroi della tradizione medievale slava orientale, i nostri cavalieri erranti per intenderci; nel XII secolo il lemma “bogatyr” indicava il capo dei Tatari. In questo piccolo libro il bogatyr è, appunto, un bambino di neve il cui coraggio, come in tutte le fiabe, scioglie l’incantesimo che ha esiliato in un bosco le undici figlie di “una triste regina”. Bubi gioca. Ed è ancora una fiaba a rivelare la bellezza del mondo.

Dal libro:

[…]

Le care fanciulle

in un battibaleno

trasportate dal vento

oltre il colle sereno

finirono in fretta

tutte e dieci più una

nella folta foresta

che non salva nessuna.

E comparve di colpo

il bambino invocato

ma era fatto di neve

e sembrava un soldato

non voleva la mamma

ma trovar le sorelle

e promise alla neve

di tornare con quelle

[…]

Era un drago a tre teste

la guardia del bosco

ma là dentro la tana

se ne stava nascosto

il regalo più grande

che il bambino cercava

c’eran dieci più una

sorelle che amava.

Ma di fronte a quel mostro

poco c’era da fare

se ne stava davanti

e faceva tremare.

Il bambino gli chiuse

due occhi soltanto

ma egli aveva tre teste

non sembrava ancor stanco.

[…]

L’autrice:

Roberta Durante è nata nel 1989 a Treviso. Ha pubblicato sette raccolte di poesia, fra le quali “Nella notte cosmica” (Sossella 2016), “Le istruzioni del gioco” (Le Lettere 2020, con uno scritto di Tiziano carpa), l’epistolario con Silvia Salvagnini “Possiamo ancora dirci poesie” (Ronzani 2021), “I bimbi sperduti” (Einaudi 2023).

(Roberta Durante “Il bogatyr di neve”, poesie e disegni dall’opera di César Antonovich Cui, neldubbiostampo, 30 esemplari numerati, Treviso, maggio 2025)

Immagini ———————

Auf dem Bett

Sul letto

di Barbara Kroll

Ti racconto ————————-

In un pericoloso labirinto

Pietro Spirito “È notte sul confine”

di Anna Piccioni

Trieste, anni settanta quando il confine alle spalle della città era la cortina di ferro che divideva due mondi; un confine attraverso il quale passavano traffici d’armi e di uomini.

Nel resto di Italia si preparava la “strategia della tensione” che per molti anni segnerà la storia e la politica di questo Paese; e soprattutto si sta tentando di metter in atto un golpe, organizzato da Junio Valerio Borghese. Trieste estremo baluardo della “libertà”, con le sue ferite ancora da rimarginare e le sue contraddizioni, ed è la città in cui vive e lavora il protagonista di questo romanzo: Ettore Salassi, giornalista di cronaca, informatore del Sid, servizi segreti, cleptomane di libri.

Un morto ammazzato e poi un secondo corpo ritrovato nelle acque del Golfo pongono il romanzo nella categoria noir, e calamitano l’attenzione del lettore.

Il giornalista Salassi ha il compito di seguire l’inchiesta, che lo situano molto vicino ai trafficanti d’armi, e come “arruolato” dai servizi segreti deve raccogliere informazioni su persone che ruotano attorno agli estremismi di destra e di sinistra.

Eppure il Nostro “Talvolta, nell’analisi del suo stare nel mondo – l’interrogarsi sui rapporti e gli equilibri da mantenere con le cose da fare e con gli altri – […] cercava di convincersi che tutta quella violenza non lo riguardava”. Con queste parole Pietro Spirito delinea il carattere del protagonista di “È notte sul confine” , e l’averlo chiamato Ettore rimanda a un altro Ettore della nostra letteratura: Ettore Schmitz alias Italo Svevo, alias Zeno Cosini, l’inetto per antonomasia.

Ettore Salassi ha una certa incapacità ad andare a fondo per trovare la soluzione ai suoi problemi amorosi e familiari, o meglio alle sue insoddisfazioni, tanto da trovare la soluzione nella fuga. Ma soprattutto il suo rapporto con il padre, professore di filosofia; tanto da meravigliarsi delle parole di apprezzamento e di stima per il suo professore del Colonnello, che l’aveva ingaggiato per i servizi segreti, che era stato suo allievo. E lo dimostra anche nelle sue scelte politiche fatte in gioventù, di cui non deve andare fiero, ma che non sono dipese dalla sua volontà.

Tutto il romanzo ruota attorno alla figura di Ettore Salassi. Interessante è la sua passione per la lettura, ma entrando in libreria un libro lo acquista, un altro lo ruba: non può farne a meno…

I primi capitoli sono “quadri” contenenti azioni che hanno un inizio e una fine, per mettere insieme i vari personaggi che poi si intrecciano con il protagonista nel dipanarsi della trama. Ai fatti cronologicamente raccontati si inseriscono piani temporali sfasati, soprattutto quelli riguardanti il passato di Ettore Salassi.

Alla fine della storia rimane un qualcosa di sospeso, di incompleto: l’inettitudine di Ettore Salassi ha contagiato la storia e questa città. Il titolo stesso dà conferma di questa impressione: sia notte che confine sono parole simboliche, la prima evoca il buio dell’anima, la seconda i limiti o le barriere che il protagonista ha costruito dentro di sé.

Intervista a Pietro Spirito:

Perché questo romanzo?

Non sono un cultore di gialli né di spy story, ma da tempo desideravo cimentarmi con il genere. Per tre ragioni principali. Siccome si scrive perché si legge, la prima ragione è la lettura di autori che amo, come Javer Marias e John Banville, scrittori che hanno dimostrato quanto un giallo o una storia di spionaggio possano aprire mondi che vanno molto al di là del genere.

Certo non sono i soli, senza scomodare Gadda o quel capolavoro forse un po’ dimenticato che è “L’agente segreto” di Conrad, e molti altri, questo è un assunto scontato. Poi, indagando le biografie dei personaggi del mio penultimo libro, “Storie sotto il mare”, mi sono imbattuto in figure come Lionel Crabb, “la spia venuta dal mare”, come venne definito.

Spie, agenti segreti, informatori e infiltrati di vario genere che, sotto il profilo umano, erano terribilmente fragili e fuori asse. Gente dal destino tragico, l’esatto opposto dei James Bond cui ci ha abituato tanta narrativa e tanto cinema.